Origen y evolución

El tratamiento que se dará al vocablo tragedia será diferente al que se ha dado en los escritos producidos recientemente en los medios publicitarios dominicanos. Se disertará acerca del origen del vocablo mismo y de los elementos que lo componen. Se examinará la historia del vocablo y la evolución de las acepciones con sus consabidas características.

¿De cuáles elementos se compone el vocablo tragedia?

El vocablo tragedia se compone de partes constitutivas que pueden parecer fuera de lugar. ¿Cómo así? Naturalmente fuera de lugar para la mirada moderna; es decir, examinado el conjunto resultante con los ojos de las creencias y símbolos actuales no se percibe razón alguna para que eso haga parte del concepto tragedia. No se percibe relación alguna entre esos componentes para que figuren juntos.

¿Cuáles son esos símbolos o elementos?

El símbolo anunciado como incongruente es el de macho cabrío, pues el vocablo tragedia, al descomponerlo en sus elementos es “cantar” y “macho cabrío”. Todos los autores están contestes en que esas son las nociones que se encuentran en el vocablo. Se sabe que es un “canto o drama heroico”. Las divinidades celebradas eran campestres. Los dos vocablos anunciados más arriba en la tragoidía griega son tragos (macho cabrío) y oidé (canto).

La explicación completa es que en griego el vocablo o elemento introducido sugiere la idea de macho cabrío en tanto “el que roe”. Ya se sabe que los miembros del coro llevaban orejas de cabra, así como por el papel que se hacía desempeñar al macho cabrío en las fiestas griegas donde la tragedia se cantaba. Si se desea, traducido directamente es un trago-canto, macho cabrío-canto. Piénsese que todavía tenemos una parte de la oreja humana que lleva el nombre de trago. Es la prominencia de la oreja situada delante del conducto auditivo. Pienso que con esta alusión a la oreja humana se puede aceptar mejor la participación del elemento trago (=macho cabrío) en la tragedia. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española (1997:181).

Las explicaciones para que el macho cabrío haga parte del vocablo mismo han variado o no son todas coincidentes. Corominas y Pascual escriben que esta manifestación se debe “al papel que se hacía desempeñar a este animal en las fiestas griegas donde se cantaban tragedias”. Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (1980-V-584).

Una de las explicaciones la ofrece Rufino José Cuervo. “La tragedia se llamó así, no por ser el premio una cabra (supuesto que en tiempo de Arión, inventor de la tragedia lírica, término medio entre el ditirambo y el drama ático, consta que era dicho premio un buey), sino, según unos, por los sátiros que formaban el coro, los cuales se llamaban tragos o cabrones, porque salían con orejas de este animal; según otros, a causa del cabrón que se sacrificaba a Baco mientras el coro cantaba”. Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano (1955:231). (Aparece como nota al pie de la página).

El ditirambo a que alude D. Rufino Cuervo, proviene del griego dos veces. Era una composición poética de los gentiles en loor de Baco. El nombre se debe a que vino dos veces a la puerta del mundo (nació dos veces). En la actualidad significa “alabanza exagerada”. Según Aristóteles, el poeta Arión fue el primero en componer ditirambos con su nombre; además inició la estructura de la tragedia e introdujo el coro en esta.

De la lectura del pasaje de Cuervo puede colegirse ya lo que se había anunciado antes con respecto al puesto que ocupa el macho cabrío en la tragedia. Explica una de las variadas interpretaciones con respecto al rol del animal aquí, o mejor, al porqué aparece ese animal ahí.

Antes de pasar a otros aspectos de la tragedia vale la pena abundar un poco más en cuanto al macho cabrío y lo que simbolizaba. Este era la potencia genética, fuerza vital, la libido y la fecundidad. Lo que no se sabe a ciencia cierta es cómo vino su nombre a inmiscuirse en una forma de arte. Puede pensarse aquí en el papel desempeñado por el macho cabrío y la cabra en la Biblia cuyos sacrificios servían para expiar pecados y ofensas. Muchos autores de la antigüedad consideraron al macho cabrío como una animal impuro. Este es buen lugar para recordar la figura bien conocida del cordero del sacrificio, el conocido como “chivo expiatorio o emisario sacrificado”. Dictionnaire des symboles (1982:138-141).

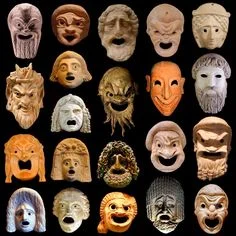

Puede resumirse con respecto al nombre tragedia escribiendo que es un “canto de cabra o de macho cabrío”. Aristóteles consideró que en su origen la tragedia fue un ditirambo. En el caso de la tragedia griega era una composición poética en loor de Dionisio. Dionisio mismo se identificaba con Baco, dios de los placeres y del delirio místico. El rasgo difícil de aceptar en este lugar es: “Entre los símbolos o atributos de Dionisio el más notable y difundido era el falo, representación de la fuerza generadora de la naturaleza”. Diccionario de símbolos y mitos (1980:166-7). A pesar de lo vaciado aquí, ese diccionario cuando llega a tratar la tragedia expone, “Se representa simbólicamente por una máscara humana con expresión de tristeza, melancolía, desesperación o remordimiento”. (1980:405).

Ya en el estilo de Esquilo, Eurípides y Sófocles cobró la representación los rasgos de conflictos que culminaban en hechos fatales; esto con el propósito de estremecer e intranquilizar al público para lograr con ello que los espectadores reflexionaran sobre el sino humano. De este modo se presentaron sucesos de la vida real llevados a situaciones que sacudieran y fomentaran emociones trágicas. El origen de las palabras (2016:485).

De la misma manera en que ha ocurrido con otras manifestaciones artísticas, la tragedia adquirió nuevos rasgos a través del tiempo al trasladarse la representación de Grecia a Roma. Con el paso del tiempo la tragedia se desligó progresivamente de las festividades dionisíacas, adoptando características propias de teatro y menos canto o participación del coro.

En la Edad Media la tragedia fue casi olvidada. Fue en el Renacimiento con el auge del clasicismo cuando pasó a ser apreciada y estudiada. Así se pueden mencionar en Francia en el siglo XVII a Corneille (intensidad en lo patético) y Racine (realzando el amor). En España Lope de Vega y en Inglaterra Shakespeare fueron figuras capitales. En las décadas posteriores al siglo XVII la tragedia se hizo “burguesa” o doméstica; tomó visos de drama social o burgués como los llama Massaud Moisés. Este drama lleva a escena al nuevo hombre producto de la revolución industrial y del Romanticismo. La tragedia en términos modernos es una desgracia final e impresionante. En esta hay infelicidad y sufrimiento. Dicionário de termos literários (1974:495-8).

El concepto académico de la tragedia, Diccionario de la lengua española, se caracteriza por términos que producen pesadumbre. La tragedia trata temas centrados en el sufrimiento, la muerte y las peripecias dolorosas de la vida humana con un final funesto y que mueve a la compasión o al espanto. En tanto suceso es luctuoso y lamentable que afecta a personas o sociedades humanas.

El vocablo tragedia ha dado lugar al adjetivo trágico que se refiere a lo calamitoso, desastroso, fatal. Con estas características se mantienen los rasgos destacados antes del género literario que nació en Atenas con la actuación de un actor o dos, más tarde tres. La disposición de los sucesos en que se desarrollaba la tragedia por fuerza tenía que ser intensa para mantener la atención del público sobre la escena. El Diccionario de autoridades resalta que los personajes representaos, presa de los sentimientos y reacciones, representaban personajes importantes, príncipes y héroes. Este elemento atraía aún más el interés de los espectadores. (1737-III-317).

En la actualidad se considera tragedia un suceso infausto que provoca tristeza y mueve a reflexión y desesperación. Los acontecimientos así denominados producen intensa angustia intelectual. Se considera una desgracia colectiva detonada por hechos ingratos, de sabor amargo, que se agudiza por acontecer por sorpresa. Estos hechos implican consecuencias lamentables de grandes proporciones; exageradas por ser extraordinarias, difíciles de aceptar. Quienes no son víctimas directas de la tragedia son heridos en sus sentimientos pues hay un sucedido que conmueve los sentimientos, sacude y hiere la sensibilidad. No se acepta lo trágico como algo normal; es un hecho que marca al conglomerado humano porque conlleva pérdida de vidas humanas. La sociedad ha aprendido a reaccionar ante lo trágico con la compasión y solidaridad que puede manifestar de variada manera.

En algún momento de la evolución del sentido de tragedia, los antillanos aportaron una ampliación a la noción original del vocablo. Específicamente en Cuba, refiere Fernando Ortiz, se suavizó este vocablo, “si no en su prosodia, sí en su significación, y decimos tragedia a cualquier disgusto, y a cualquier riña de chiquillos”. Nuevo catauro de cubanismos (1923:473). Edición de 1974. Recuerdo en los años cincuenta del siglo pasado, cuando yo era aún un niño que se utilizaba el sustantivo calamidad con alguna ligereza para aludir a inconvenientes. Quizás a algo parecido se refiere D. Fernando Ortiz con las palabras transcritas.

De una tragedia como la ocurrida recientemente en Santo Domingo puede sacarse una conclusión positiva que no se reduce a lo lexicológico o lingüístico, es el despertar de la nobleza humana. En casos como este todos somos víctimas. No somos solo espectadores los no tocados directa o indirectamente. La tragedia trasciende, nos alcanza a todos.

Roberto Guzmán en Acento.com.do

Compartir esta nota