Confieso que llegué tarde. Al cruzar la puerta de la Sala Manuel Rueda, la puesta en escena de Manteca ya había encendido su hoguera interior. Alcancé los últimos treinta y cinco minutos de una historia que ardía en silencio: tres hermanos cubanos confinados en un apartamento, esperando un año nuevo que no promete nada.

En ese fragmento final que pude presenciar, el espectador se sumerge en el eco de una isla que tiembla entre el hambre y la esperanza. La dirección de Raúl Martín se percibe como una orfebrería del despojo: sobria, esencial, pero habitada por una profunda humanidad. Los actores Héctor Medina, Gilberto Reyes y Beatriz Valdés sostienen la tensión con una naturalidad feroz, navegando entre la ironía, el desespero y una delicadeza que late en sus vínculos familiares. Son seres sometidos por un sistema que, en su dogma, hiere la dignidad humana.

Manteca, del dramaturgo Alberto Pedro Torriente, sigue siendo —casi tres décadas después de su estreno— un espejo de los tiempos de carencia que aún rozan, y en muchos casos agravan, la vida de nuestros vecinos antillanos. Su humor negro no es solo un respiro: es una forma de resistencia. Es el modo en que el cubano —y, por extensión, el caribeño— disfraza el dolor con risa, la tragedia con canción, novela o teatro. Pero bajo la sátira late el desgarramiento de una cultura marcada por la obediencia y el miedo, impuesta por un régimen que asfixia el alma de la mayoría de sus habitantes.

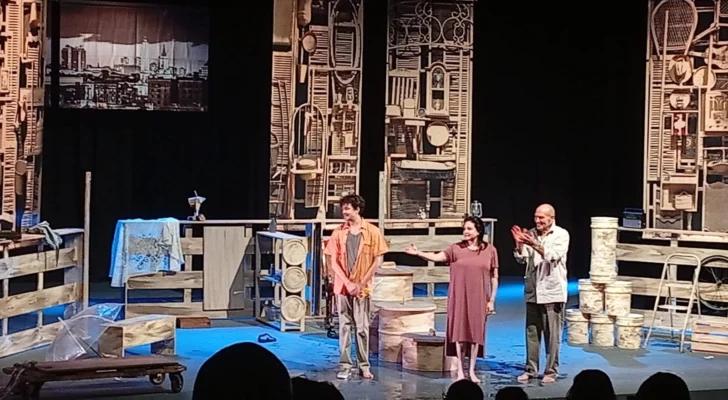

Aunque solo vi el último tercio de la obra, fue imposible no percibir la densidad emocional del montaje. La emoción contenida estalló al final en largos, cálidos y vibrantes aplausos del público multicultural. Quedó en el aire la sensación de que la obra no termina en el escenario: continúa en la conciencia del espectador, recordándonos que la supervivencia y la solidaridad humana, cuando se comparten, se convierten en un acto de amor.

Manteca no es solo una obra sobre el hambre material; es una metáfora de la carencia de todo aquello que nos sostiene como seres humanos: la fe, el amor, la dignidad y la memoria.

Salí del teatro con la certeza de haber presenciado un fragmento vivo del talento de sus actores y de su director cubanos. También, con la convicción de haber mirado en un espejo que refleja la situación que atraviesan y cómo, a pesar de todo, asoman la resistencia y la dignidad de los pueblos del Caribe cuando la adversidad los pone a prueba.

Compartir esta nota