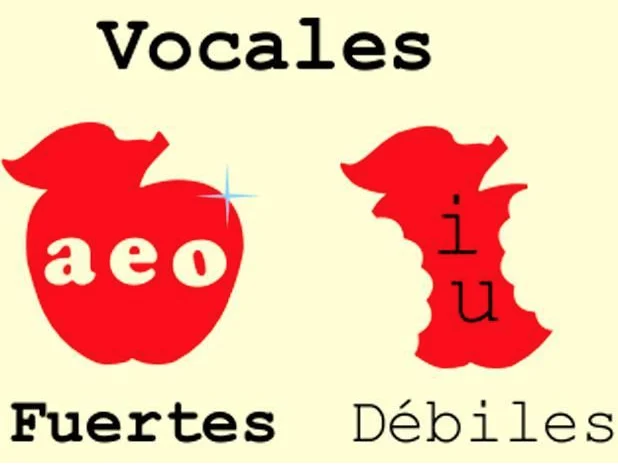

La ‘fuerza’ de un sonido depende de su intensidad, que es un producto de la amplitud de la onda sonora. Y el grado de intensidad no es un rasgo fijo, sino variable. Procede de la energía con que el hablante expulse el aire de los pulmones. Por tanto, las vocales /i, u/ pueden ser articuladas con menor o con mayor fuerza que /a, e, o/. Alguien podría gritar una /i/ y susurrar apenas una /a/, o al revés. Lo que distingue a las vocales /i, u/ de las demás es que son altas, menos abiertas, porque en su pronunciación, la lengua se eleva un poco y se acerca más al techo de la cavidad bucal. No se trata, en absoluto, de una supuesta ‘debilidad’.

Su carácter menos abierto las aproxima articulatoriamente, las asemeja a las consonantes. Y eso permite que se conviertan en semivocales o semiconsonantes (parecidas a las consonantes) para hacer posible la formación de los diptongos y de los triptongos, como ai, ua, eu, oi, uai.

Uno de los rasgos que mejor diferencia a las vocales de las consonantes es que las primeras son producidas con la salida libre del aire por el canal bucal abierto. Las consonantes, en cambio, se caracterizan por requerir una cavidad cerrada, en mayor o menor grado, lo que dificulta la salida del aire. Desde la perspectiva fonológica, las vocales son los únicos fonemas que pueden ocupar la posición de núcleo de la sílaba en español. Y como en la sílaba no puede haber más de un núcleo, para la existencia de un diptongo es necesario que una de las dos vocales pierda su esencia vocálica y se reduzca un poco a la condición consonántica. Las vocales idóneas para lograr ese ajuste son las altas /i, u/. Por eso son obligatorias en todo diptongo. Su articulación cerrada hace posible y fácil la transición a semiconsonante o semivocal: baile, causa, diente.

Existen pruebas de que /i, u/, convertidas en semivocales en los diptongos y triptongos, pierden sus propiedades de vocales verdaderas para parecerse y actuar como consonantes. Un ejemplo lo da el gerundio del verbo ir. Si el de partir es partiendo, el de ir debería ser iendo, pero se dice yendo. La semiconsonante inicial, al hacerse más cerrada, se transforma en la consonante más próxima a la posición palatal de la /i/, que es ye /ǰ/. Lo mismo ocurre al final de palabra, como en ley o rey, que en plural convierten la semivocal en ye: leyes, reyes.

Para los triptongos se requiere que participen dos altas, una a cada lado del núcleo (vocal abierta): buey [bwéi̭], odiáis [oδjái̭s], Paraguay [paraγwái̭].

¿Existen en español palabras sobresdrújulas?

El español prohíbe las palabras sobresdrújulas. El acento español solo puede situarse en una zona restringida a las últimas tres sílabas de la palabra. Una secuencia fonética de cuatro sílabas, como de.po.si.to, permite un contraste entre depósito, deposito y depositó. Pero es imposible la hipotética *déposito, con acento sobre la cuarta sílaba, contando a partir del final de la palabra. Tal esquema de acentuación le suena anormal a un nativo, porque tiene un conocimiento intuitivo de que cuando una palabra contiene más de tres sílabas, las anteriores a la antepenúltima son forzosamente inacentuadas.

Una prueba de que es así la provee la palabra régimen. En plural, el acento de este término tiene que pasar a la sílaba siguiente: ré•gi•men → re•gí•me•nes. Si no se hiciera así, se convertiría en una forma sobresdrújula, es decir, prohibida: *ré•gi•me•nes. Otro ejemplo que confirma la inexistencia del esquema acentual sobresdrújulo es el de asíndeton (‘el omitir las conjunciones en un texto’). El plural tiene que mantener la misma forma del singular (los asíndeton), porque si no, surgiría una secuencia ilícita, sobresdrújula: *asíndetones. Según esto, en español solamente hay tres tipos de palabras de acuerdo con la posición del acento: agudas (estimuló), llanas (estimulo) y esdrújulas (estímulo).

¿Cómo se explican, entonces, los ejemplos del tipo cuéntaselo y limpiamente? Con relación a ‘cuéntaselo’ hay que advertir que no es una palabra, sino una oración, con sujeto (tú), objeto indirecto (se) y objeto directo (lo). Y si se trata de clasificar palabras, no deben mezclarse palabras con oraciones. No hay que dejarse engañar por la forma ortográfica que presenta sin espacios intermedios las palabras cuenta, se y lo. Las mismas variantes inacentuadas se y lo se escriben por separado cuando se sitúan delante del verbo: Siempre se lo cuenta.

Por su parte, los adverbios que terminan en –mente tienen doble acento: limpiamente. De hecho, son formas llanas. La terminación –mente proviene, o es una especie de residuo, del nombre (vocablo acentuado) femenino, mente (intelecto, inteligencia, pensamiento). Etimológicamente, sana mente significa con la mente sana. La naturaleza sustantiva (y femenina) de la terminación –mente determina que el adjetivo al que se añade debe ser femenino, manteniéndose de esa forma la concordancia original: se dice limpiamente, pero es agramatical, *limpiomente.

Compartir esta nota