A Ramón Antonio Jiménez, poeta del Tao

Que se omita o ignore, para determinar el funcionamiento de un sistema dado, los mecanismos o estructuras subyacentes, leyes y principios, que posibiliten o identifiquen la causa de los fenómenos manifiestos u observables, cómo y por qué ocurren, tanto en las ciencias como en las humanidades, y que en ambos campos, como punto de partida universal, develemos su probable entrecruce en cuanto a su organización interna, constituye un desatino letal contra la enseñanza, el aprendizaje y los saberes.

En efecto, el Dr. Gerardo Roa Ogando, Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en una de sus entregas vinculada al “saber humanístico [y a] la lógica de la investigación científica”[1], luego de una prolífica designación de varias luminarias, Bacon, Popper, Feyerabend, Borges, Lotman y Foucault, pero sin especificar sus aportes sobre el sistema base, nuestra propuesta de fondo, el académico ha pretendido, desde el comienzo y a lo largo del debate[2], incluso, refractario en uno de sus artículos actuales[2], en obviar, franquear, el análisis o comprensión profunda de las estructuras latentes que, más allá o a través de lo “experimenta[ble], cuantificable [y] verificable”[1], nos permitan explorar e interpretar, recurriendo a las categorías conceptuales pertinentes, preceptos y postulados, propios o comunes, de los diferentes sistemas de conocimiento y su correlato, lógico o simbólico, por lo que se refiere a su funcionamiento.

Mientras que en mis últimas reflexiones adscriptas, fundamentalmente, a las estructuras subyacentes del lenguaje[3], y las que rigen al mecanismo biológico de los ecolocalizadores, mecánicos de los sonares y las ondas electromagnéticas de radios[4], el docente universitario permanece, a fin de cuentas, replegado, metido en otro enfoque diferente[1], al que en parte me subscribo, pero evadiendo, el académico, la cuestión inicial comprometida respecto a que, en su juicio, el “lenguaje, lengua y habla… [y] en esencia, todo texto y todo discurso no es otra cosa que lenguaje”[5]. Bajo esta premisa, inconsistente, asistiríamos a un dislate garrafal que, en el contexto de las propiedades universales de las lenguas naturales, en el ámbito, por ejemplo, de la gramática de cadenas computables[Fig. 1 y 2], nos empujaría a confundir el sistema subyacente del lenguaje, verbos, artículos y sustantivos, con los objetos de la lengua y el habla, corre, el, mucho, caballo, y a cuyo mencionado sistema[6] están ordenados a obedecer.

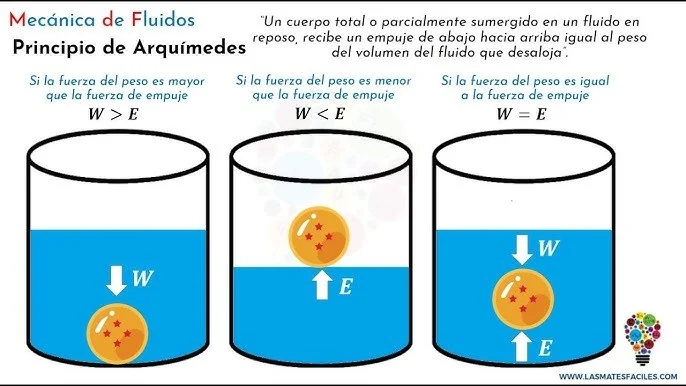

Asimismo, de acuerdo al Principio de Empuje Hidrostático o Principio de Arquímedes, todo cuerpo u objeto, piedra, barco, martillo, plátano, que se sumerja en un fluido, experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. En otras palabras: cuando un objeto se hunde en un fluido, éste ejerce una fuerza hacia arriba sobre el objeto. Desde esta perspectiva, obviamente, la tesis del Dr. Roa Ogando, en su intento en amalgamar, “homogenizar”, leyes y principios con los objetos, físicos o abstractos, no solo constituye un desacierto metodológico y un descarrío científico, sino que también resulta insostenible o fuera del alcance de los diferentes niveles del conocimiento, sea en el dominio del comportamiento, de la biología, la física, la bioingeniería, la astrobiología, la lingüística computacional y matemática, la ciencia cognitiva, el arte, la literatura, comprendida la astrología, entre otros.

De hecho, la agenda metodológica del estructuralismo, semejante al análisis de las ciencias naturales, convocaba a interpretar, identificar, revelar, el sentido de las cosas y los acontecimientos mediante las estructuras latentes que subyacen. En ese sentido, nuestro esquema de análisis no puede, en modo alguno, resultar un “despropósito”[1] en lo que toca a su extrapolación al “esquema de análisis de una novela, al estudio del discurso político o a una reflexión filosófica”[1]. Las estructuras subyacentes constituyen un fenómeno compartido, universal, que atañe a todas las disciplinas del saber.

En ese orden de ideas, los sonetos “Mientras por competir con tus cabellos”, de Don Luis de Góngora y Argote, y “A su retrato”, de Sor Juna Inés de la Cruz, participan de las mismas estructuras ocultas dentro de una compleja y múltiple intertextualidad, relativa, dentro de una propuesta unificadora de la teoría científica y la representación artística, a la transitoriedad del tiempo y a la existencia humana concernientes a la concepción barroca del desengaño, tocante, a su vez, al pensamiento físico-matemático de la entropía. Así como el “Ulises” de James Joyce está involucrado en el sustrato de la épica homérica, y el “Borges y yo” de Jorge Luis Borges en la infraestructura de la autorrepresentación. Para lograr predecir la erupción de varios volcanos, el vulcanólogo Bernard Chouet (1989) comparó las características comunes de las signaturas de cráteres activos con las signaturas musicales de los órganos de pipa.

De ese modo, damos cuenta como Albert Einstein encontró en una de las obras de Fiódor Dosteievski, “Los hermanos Karamázov”, una trascendente aprehensión de la naturaleza humana complementaria a su visión científica del universo. Además, su concepción del tiempo y el espacio había sido ya representada en las culturas “primitivas” y, posteriormente, en los trabajos de Picaso y el movimiento cubista. En Foucault encontramos, precisamente, cerca de lo que había sugerido Confucio en su doctrina de rectificación de los nombres, la existencia de toda una estructura subyacente de poder que define la perennidad de lo “normal” o “verdadero” atinente al discurso u objeto de la lengua y el habla.

Siendo así, pues, ¿Dónde habrá de morar “La esquematización del saber humanístico” que ha proclamado el Dr. Gerardo Roa Ogando?

[1] Gerardo Roa Ogando. “La esquematización del saber humanístico: ¿Qué dice la lógica de la investigación científica?

[2] Gerardo Roa Ogando. Pregunta a mis lectores, ¿puede el lenguaje medirse como un número? Acento.com.do.

[3] Luis Ernesto Mejía. “Lingüística, del lenguaje, de la lengua, el habla y otros objetos”. Acento.com.do.

[4] Luis Ernesto Mejía. “Del modelo teórico, la mecánica celeste, el lenguaje y otros objetos”. Acento.com.do.

[5] Gerardo Roa Ogando. ¿Qué es esa cosa llamada lenguaje?: Una respuesta a mis lectores. Acento.com.do.

[6] Naomi Sager. Natural Language Information Processing. 1981. Adison-Wesley Publishing Company, Inc.

Compartir esta nota