La filosofía, tantas veces presentada como un saber reservado para unos pocos, carga con la sombra de su elitismo. No es de extrañar que se la asocie con figuras encerradas en torres de marfil, rodeadas de libros y conceptos, pero alejadas de la realidad de la vida cotidiana. Esa imagen, reforzada por siglos de tradición académica, está muy arraigada: se piensa que filosofar es un privilegio, no un derecho. Contra esta concepción restrictiva, surge una corriente de pensamiento que insiste en devolver la filosofía a su lugar natural: la calle, la casa, la plaza, la voz del pueblo.

Desde esta perspectiva crítica, se hace evidente que pensar no puede ser un lujo. Pensar es una necesidad vital, tan esencial como el pan o el agua. No hace falta pedir permiso para filosofar ni esperar la aprobación de los expertos. La filosofía, en su esencia, es el ejercicio de cuestionar la vida, de buscar sentido en medio de la incertidumbre y de resistirse a las imposiciones del poder. Allí donde se nos dice: «Tú no pienses, deja que los expertos lo hagan por ti», comienza la verdadera tarea de la crítica.

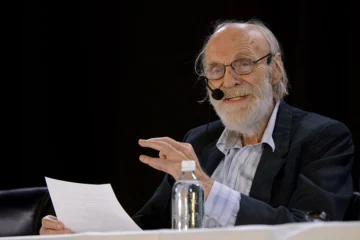

Este esfuerzo por reivindicar el derecho universal a filosofar halla un eco profundo en el pensamiento de Franz Hinkelammert. Filósofo, economista y teólogo de la liberación, Hinkelammert dedicó su vida a desmontar las falsas evidencias del capitalismo y a mostrar cómo este sistema convierte la racionalidad en un mecanismo de exclusión y muerte. Si hay un hilo que une estas dos posiciones —la crítica al elitismo filosófico y la crítica a la racionalidad capitalista— es la voluntad de rescatar la voz silenciada de los sujetos concretos.

Hinkelammert denunciaba con insistencia que el capitalismo funciona como una religión disfrazada. El mercado, presentado como una entidad autorregulada y neutral, exige sacrificios humanos, al igual que los antiguos ídolos. No se trata de sacrificios rituales visibles, sino de exclusión, hambre y marginación de millones de personas en nombre de la «eficiencia» o la «competitividad». Lo llamaba «el sacrificio de los pobres»: un mecanismo que naturaliza la violencia estructural haciéndola parecer inevitable.

De modo semejante, cuando se critica al filósofo desde su torre de marfil, lo que se denuncia es otra idolatría: la idolatría de la razón académica. Allí donde un reducido grupo de intelectuales se erige en guardián del pensamiento y decide quién puede y quién no puede filosofar, también se produce un sacrificio. No de cuerpos directamente, pero sí de conciencias y posibilidades. Se sacrifica la inteligencia popular, la creatividad del barrio, la voz de quienes no tienen títulos ni cátedras. Se les hace creer que no están autorizados para pensar.

Pensar no puede ser un lujo, es una necesidad vital que debe estar al alcance de todos El criterio último de toda política y economía es la vida humana concreta, no las abstracciones del mercado

Ambas formas de idolatría —la del mercado y la del filósofo elitista— tienen el mismo efecto: la exclusión del sujeto. Por eso, tanto Hinkelammert como quienes apuestan por una filosofía de lo cotidiano coinciden en devolverle centralidad a la vida concreta y a las necesidades reales de la gente. No se trata de abstracciones, sino de cuerpos que sufren, esperan y resisten.

Hinkelammert hablaba de la «crítica de la razón instrumental»: esa forma de pensar que reduce todo a medios y fines sin tener en cuenta las consecuencias humanas. Cuando un modelo económico justifica la pobreza porque «es necesaria para el crecimiento», está aplicando esta lógica perversa. Lo mismo ocurre cuando un académico desprecia la voz de un campesino, un obrero o un ama de casa porque «carece de rigor filosófico». En ambos casos, se pierde de vista que la razón debe estar al servicio de la vida, no por encima de ella.

Entonces, la pregunta es: ¿qué horizonte alternativo puede ofrecerse? Aquí es donde entra en juego la noción de utopía, central en Hinkelammert. Para él, la utopía no es un sueño irrealizable ni un castillo en el aire, sino un horizonte necesario que orienta la praxis. Sin utopías, decía, la crítica se vuelve imposible; solo quedaría aceptar lo dado como destino. La utopía abre la posibilidad de otro mundo y, con ella, la esperanza concreta de resistir al ídolo del mercado.

En el caso de la filosofía popular, la utopía se encarna en la posibilidad de pensar desde otro lugar: lo marginal, lo popular, lo cotidiano. Que un niño en la escuela pregunte «¿por qué las cosas son así y no de otra forma?» es ya un gesto filosófico, y también lo es que una mujer del campo cuestione las promesas incumplidas de los políticos. Recuperar esos espacios como legítimos es abrir un horizonte utópico: el de una filosofía democratizada, en manos de quienes han sido históricamente marginados.

El lenguaje ocupa un lugar central en este esfuerzo. Hinkelammert, pese a la densidad de sus argumentos, nunca abandonó su preocupación por ser comprendido por comunidades de base, movimientos sociales y parroquias populares. Escribir de manera accesible no es un descuido, sino una decisión política: si el discurso solo llega a unos pocos, se convierte en cómplice de la exclusión. En esta misma línea, el estilo narrativo, directo y cercano, rompe con la solemnidad que suele rodear a la filosofía académica. El objetivo es que cualquiera pueda reconocerse en las palabras sin sentir que entra en un terreno prohibido.

De este modo, la filosofía y la economía crítica se encuentran en la misma encrucijada: construir un pensamiento que no sacrifique a nadie en nombre de las abstracciones. Hinkelammert lo expresa con contundencia: el criterio último de toda política y toda economía es la vida humana concreta. Nada puede justificarse si amenaza la vida de los pueblos. Y este mismo principio ilumina la tarea de una filosofía que se atreve a salir de la torre de marfil y caminar entre la gente.

El diálogo entre ambas posturas no es un simple paralelismo, sino una convergencia en torno a un mismo núcleo ético. El capitalismo idolátrico y la filosofía elitista son dos caras de la misma lógica: la que concentra el poder en unas pocas manos y despoja a las mayorías de su derecho a decidir, pensar y vivir con dignidad. Frente a ello, surge la afirmación radical de que todos tienen derecho a la vida y a pensar.

En la actualidad, en tiempos de crisis ecológica, desigualdades extremas y desencanto social, este mensaje adquiere una nueva fuerza. Las promesas del mercado global han mostrado sus límites: generan riqueza, sí, pero a costa de devastar comunidades y ecosistemas. Y la filosofía académica, encerrada en debates cada vez más técnicos y alejados de la realidad, corre el riesgo de volverse irrelevante. Solo un giro hacia la vida real y hacia la voz de los excluidos puede dotar de sentido tanto a la crítica económica como a la reflexión filosófica.

En última instancia, lo que está en juego es el futuro de la humanidad. Si seguimos sacrificando vidas en nombre del mercado o del saber especializado, lo que terminaremos perdiendo es la posibilidad de convivir como comunidad humana. Sin embargo, si nos atrevemos a escuchar al sujeto silenciado y a pensar desde el margen, la filosofía recuperará su fuerza originaria, no como un lujo para unos pocos, sino como una herramienta de emancipación para todos.

Filosofar desde los márgenes: un llamado a la justicia social en la República Dominicana

La reflexión sobre la filosofía desde los márgenes, inspirada en el diálogo con Franz Hinkelammert, cuestiona tanto el elitismo intelectual como la idolatría del mercado. Su crítica a la «razón instrumental» denuncia un sistema que sacrifica la vida humana en nombre de la eficiencia y el crecimiento económico, y propone recuperar la filosofía como un derecho colectivo y vital. Así, pensar deja de ser un privilegio de académicos para convertirse en un acto de emancipación, en un llamamiento a cuestionar lo establecido, a resistir las lógicas de exclusión y a abrir horizontes de esperanza a través de la utopía, entendida no como un sueño irrealizable, sino como un camino para transformar la realidad.

En la República Dominicana, esta perspectiva cobra una urgente vigencia. La persistencia de las desigualdades sociales, la precariedad laboral y una economía que, en muchas ocasiones, subordina el bienestar común a los intereses del mercado, reflejan, en gran medida, los «sacrificios de los pobres» señalados por Hinkelammert. Filosofar desde los márgenes implica aquí reconocer y fortalecer las voces de los sectores históricamente excluidos —campesinos, trabajadores informales, mujeres y jóvenes— para que sus demandas orienten las políticas públicas y la justicia social, la dignidad humana y el desarrollo sostenible sean el verdadero criterio de la acción política y económica.

Compartir esta nota