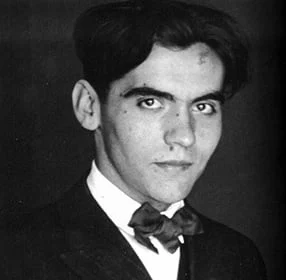

En 1933, durante una conferencia en Buenos Aires, Federico García Lorca habló del duende como si se tratara de una presencia viva, un ser que visita al artista y le exige sangre, emoción y verdad. “El duende no llega si no ve posibilidad de muerte”, dijo. Con esa frase fundó una de las concepciones más hondas y enigmáticas del arte del siglo XX.

El duende no es inspiración ni talento. No se aprende ni se imita. Es una fuerza oscura que nace del fondo del cuerpo y de la tierra, una energía que solo aparece cuando el creador se entrega por completo a la intensidad de lo que siente. Mientras la musa inspira y el ángel ilumina, el duende hiere. Por eso Lorca afirmaba que “toda auténtica emoción artística tiene algo de duelo”.

El poeta granadino entendía el arte como una forma de lucha. Para él, el verdadero creador debía ser capaz de confrontar su sombra, de mirar dentro del abismo sin apartar la vista. No se trataba de alcanzar la belleza, sino la verdad. El duende no busca la perfección de la forma, sino la pureza del estremecimiento. Es la voz que quiebra la garganta del cantaor, la nota que duele en el guitarrista, el temblor que atraviesa el verso y lo vuelve irrepetible.

El arte verdadero no explica, revela. No tranquiliza, inquieta. No busca la aprobación, sino el estremecimiento.

Esa idea de Lorca resuena todavía en quienes creemos que el arte es algo más que oficio o lucidez. En cada poema, en cada melodía, en cada gesto auténtico, hay un temblor que no puede explicarse. El duende, escribió Lorca, “no repite, como no repiten las formas del mar en la borrasca”. Es el misterio mismo del instante creador.

Quizás por eso su conferencia no se limitó al ámbito de la poesía o del flamenco. El duende puede poseer a un pintor, a un bailarín o a un orador, siempre que haya riesgo, intensidad y entrega. Es una forma de gracia trágica, una irrupción de lo vivo. En el Caribe, el duende se manifiesta como una paradoja: se sufre y se celebra a la vez. Es una fuerza que nace del contraste, de esa conjunción luminosa donde el dolor se hace danza y la alegría conserva la memoria de la herida. Solo la pasión, entendida como plenitud del sentir, puede explicar semejante misterio.

En esa dimensión telúrica del arte se reconoce algo que no pertenece solo a España, sino a todos los pueblos que viven cerca de la tierra y de la emoción. El duende no tiene pasaporte. Aparece donde hay verdad, donde el creador deja de fingir.

En tiempos dominados por la imagen fácil y la emoción calculada, la palabra de Lorca nos recuerda que el arte no nace del artificio, sino de la herida. Ninguna técnica, por refinada que sea, puede sustituir el temblor de quien se atreve a sentir de verdad. El duende es lo que nos rescata de la vanidad y nos devuelve al misterio.

Esa fuerza inexplicable que el poeta describía sigue viva en cada artista que crea sin garantías, en cada voz que se rompe para decir algo esencial. No es una visita frecuente, pero cuando llega, nada vuelve a ser igual. Escribir, pintar o cantar con duende es abrir una puerta a lo desconocido y aceptar el riesgo de no volver ileso.

Esa es la enseñanza más profunda de Lorca: el arte verdadero no explica, revela. No tranquiliza, inquieta. No busca la aprobación, sino el estremecimiento. En esa oscuridad luminosa donde el alma se enfrenta consigo misma, el duende sonríe, invisible, sabiendo que ha cumplido su tarea.

Compartir esta nota