“La decadencia comienza cuando el poder se vuelve impaciente.”

— Paul Valéry.

El derrumbe de un orden no produce estruendos inmediatos, sino una lenta pérdida de sentido. Primero deja de explicar el mundo, luego abandona su función de contención y, finalmente, su invocación se desvanece. Eso es exactamente lo que ocurre hoy con el sistema internacional que durante décadas sirvió de marco a la dominación occidental. Su longevidad no derivó de su justicia, sino de su utilidad para los intereses de las principales potencias occidentales. Hoy, sencillamente, ha dejado de ser funcional, incluso para quienes lo diseñaron y se beneficiaron de él.

La destrucción o desarticulación profunda de naciones enteras no fue un accidente del viejo orden. Fue su forma de operar, su lógica no declarada de dominación, fragmentación y empobrecimiento de muchos. Sin embargo, ese mismo orden ofrecía un relato, una máscara, un lenguaje que permitía justificar la violencia y la asimetría en el comercio, cuidando siempre de mantener la apariencia de civilización y de progreso compartido.

Hoy la pantalla se ha roto y deja ver el rostro del fantasma que durante más de setenta años enarboló la defensa de principios y valores democráticos. Su esencia ya no puede ser fingida, y esa imposibilidad inaugura una fase más peligrosa que la anterior.

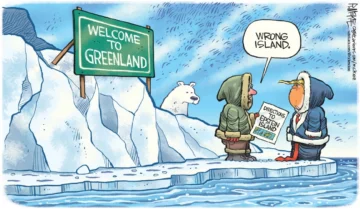

Donald Trump encarna esa transición. No como causa, sino como el conductor autoritario que requería la culminación de la crisis del llamado orden basado en reglas. Su política exterior no se apoya en la legitimación ni en el derecho, y mucho menos en el antiguo relato de la irrestricta defensa de los valores democráticos. Sus instrumentos son las amenazas, los aranceles, la violación sistemática de normas, la presión directa y la coerción abierta.

Para él y su entorno, la persuasión pierde sentido cuando se impone mediante la fuerza desnuda respaldada por un poder militar inmenso. En el mundo que Trump configura, las reglas ya no se violan en nombre de valores, sino que se descartan porque estorban la imposición del dominio.

La diplomacia se vuelve un ritual vacío, una pérdida de tiempo frente a la urgencia de imponer transacciones ventajosas. Mediar es exhibir debilidad y consensuar es conceder, humillarse. Lo eficaz, en esta lógica, es apropiarse, presionar y castigar. La geopolítica se reduce a una urgencia permanente donde todo debe resolverse de manera expedita, visible y contundente. Pero esa eficacia unilateral, aunque momentáneamente rentable para el hegemón, es profundamente corrosiva, porque obliga pero no construye, y ordena sin pacificar ni generar consensos duraderos. La opción con la que reemplaza al viejo orden no es aceptable, pero no tiene otra.

Que el llamado mundo basado en reglas ya no funciona ni siquiera para los aliados tradicionales lo reconocen hoy abiertamente dirigentes del propio Norte. Canadá, uno de los socios más estables de Washington durante décadas, admite que el comercio basado en normas con Estados Unidos vivió su tiempo y que la imprevisibilidad es ya consuetudinaria. El viejo orden no volverá, y no se trata de nostalgia, sino de adaptación forzada a un mundo donde las reglas ni el consenso protegen a nadie.

En este contexto aparece un argumento que gana adeptos en América Latina. Se afirma que este nuevo mundo, más duro y menos hipócrita, podría beneficiar a la región. Que Trump, al terminar de liquidar la vieja arquitectura, abre espacios de negociación directa.

En el caso dominicano, algunos analistas sostienen incluso que su política migratoria podría favorecer límites más estrictos frente al drama haitiano. Resulta paradójico que esa esperanza provenga de voces que durante décadas denunciaron que el interés de Estados Unidos era unificar la isla sacrificando la soberanía dominicana, conquistada con sangre frente a agresiones históricas.

Ese argumento merece ser tomado en serio porque nace del cansancio o la complicidad, no de la ingenuidad y el desconocimiento. Comoquiera, sigue siendo una ilusión peligrosa. ¿Desde cuándo un poder que desprecia las reglas las reemplaza por justicia? La historia enseña lo contrario. Su sustituto no es la justicia, sino la arbitrariedad, el abuso y la dominación sin máscara. ¿Cuándo la arbitrariedad favoreció a naciones débiles, con instituciones frágiles, márgenes de maniobra reducidos y élites desnacionalizadas?

Con Trump, América Latina no será más soberana, sino más vulnerable y subordinada.

El tema migratorio existe para él en su propio país y, según la conveniencia del momento, en Europa. Haití no figura en su mapa político, ni tampoco el tráfico de armas que involucra a élites locales y alimenta a las pandillas que gobiernan ese país. Pensar que ese poder resolverá nuestros problemas es olvidar cómo funciona la política del dominio sin límites. En un mundo sin normas compartidas (efectivas, realmente compartidas), los países pequeños no negocian, suplican, y están lejos de acordar, simplemente aceptan. Reciben instrucciones con las detestables sonrisas de la sumisión.

La idea de que Trump pueda ser una pieza útil para resolver el drama haitiano o para impulsar un rumbo progresivo en la República Dominicana es una ilusión amarga. Las ilusiones, incluso cuando nacen de la desesperación, siguen siendo ilusiones.

Es comprensible que en el caso dominicano la tentación sea grande. La crisis haitiana desborda capacidades y el abandono internacional ha sido deliberado y cruel. Pero confiar en un poder externo que desprecia las reglas para resolver hasta un problema de déficit comercial podría derivar en una hipoteca de la soberanía a corto plazo.

Los límites a la inmigración no pueden depender de la voluntad de un líder extranjero, sino de políticas propias, regionales y sostenidas. Lo contrario es ceder control a cambio de alivios temporales.

¿Cuándo ha intervenido Estados Unidos en Haití para estabilizarlo? Lo ha hecho para usarlo conforme a sus intereses coyunturales o de largo plazo. Pensar que ahora actuará de forma distinta no es realismo, es desesperación convertida en esperanza. En el contexto en que las grandes potencias construyen sus zonas de influencia, formas de castigar y relatos propios, los Estados más débiles están quedando atrapados en este nuevo imperialismo del inmediatismo y la fuerza bruta, obligados a elegir sin opciones reales.

América Latina enfrenta una decisión histórica. Seguir fragmentada, negociando país por país con un poder que no reconoce límites, o construir una mínima capacidad de acción colectiva que le permita defender intereses básicos.

No se trata de confrontar, sino de existir. No es desafiar al mundo, sino de no desaparecer de él. El mundo que emerge no será más justo, pero podría ser menos injusto si la región actúa con inteligencia, coordinación y dignidad. La pasividad no protege ni la neutralidad salva a nadie.

Compartir esta nota