1) 1801: el ajedrez geopolítico visto desde el Caribe

A comienzos del siglo XIX, el Caribe era un tablero donde potencias y revoluciones movían piezas a contrarreloj. Francia, dueña de la riquísima Saint-Domingue (oeste de la isla), lidiaba con la insurrección más radical del Atlántico; España, desgastada por guerras europeas, perdía tracción imperial; Inglaterra acechaba rutas, azúcar y puertos; Estados Unidos emergía como actor comercial pragmático. En 1801, Toussaint Louverture había unificado el territorio haitiano, extendiendo su autoridad hasta el Este bajo pretexto de hacer cumplir el Tratado de Basilea (1795), que cedía formalmente Santo Domingo a Francia. En el mapa, la isla era bisagra: oro para las finanzas, puente para los ejércitos, faro para los esclavizados de todo el Caribe. Cada movimiento —una expedición, un decreto, un bloqueo— repercutía en plantaciones, mercados y legitimidades.

2) Revolución e independencia haitiana y su convergencia con el Este

La revolución haitiana (1791-1804) fue más que una guerra: fue un terremoto social que abolió la esclavitud y desmontó el orden colonial más lucrativo del mundo. Tras la fase esclava inicial y la intervención de potencias, surgieron liderazgos como Louverture y, más tarde, Dessalines, que proclamó en 1804 la independencia de Haití. En el Este, la llamada “parte española” vivía otra temporalidad: menor densidad demográfica, economías dispares, fuerte raigambre hispana. Sin embargo, los sismos del Oeste se sintieron a ambos lados de la cordillera: fuga de mano de obra, contrabando, circulación de ideas y miedos, y una creciente disputa por quién mandaba en la isla. La convergencia no fue simétrica: mientras el Oeste consolidaba un Estado nacido de la abolición, el Este quedó atrapado entre cesiones diplomáticas, presencias francesas intermitentes y una sociedad criolla que buscaba recomponer su mundo sin romperse del todo con el pasado.

3) La era francesa de Santo Domingo, la reconquista, el “Haití Español” y la invasión

Con la cesión formal a Francia, Santo Domingo entró en una era ambigua: autoridad francesa sin colonos franceses y un orden que no cuajaba. La expedición de Leclerc para someter a Louverture fracasó frente a la tenacidad haitiana y la fiebre amarilla. En 1808, al calor de la crisis napoleónica, los dominicanos —con apoyo británico— protagonizaron la Reconquista que restauró el dominio español (1809). Fue un retorno sin brillo: el llamado “España Boba” dejó a la colonia a la intemperie administrativa. En 1821, José Núñez de Cáceres proclamó el Estado Independiente del Haití Español, mirando hacia la Gran Colombia; duró semanas. En febrero de 1822, Jean-Pierre Boyer entró en Santo Domingo: la unificación de la isla bajo el gobierno haitiano fue presentada como continuidad de la libertad y el orden, pero abrió un ciclo de fricción fiscal, jurídica y cultural.

4) Veintidós años de ocupación: dominio, amargamación y ruptura

Entre 1822 y 1844, el Este vivió 22 años de gobierno haitiano. Hubo decisiones de calado —abolición definitiva de la esclavitud, reorganización administrativa, intentos de igualación legal—, pero también medidas que se percibieron como imposiciones: el Código Rural, cargas tributarias para pagar deudas internacionales, militarización del territorio, cambios en la vida eclesiástica y en la propiedad. La palabra “amalgamación” pretendía expresar una fusión de pueblos; en los hechos, muchos dominicanos la vivieron como amargamación: pérdida de referencias, presión sobre costumbres y lengua, y una narrativa oficial que no les incluía como parte de un proyecto propio. Hubo resistencias soterradas y abiertas, redes cívicas, conspiraciones y, sobre todo, una lenta maduración de la idea de separarse no para volver a España, sino para ser.

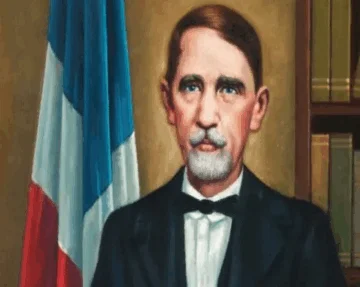

5) Duarte y su legado: biografía cívica y arquitectura de la independencia

En ese contexto nace la figura que convierte el descontento en proyecto: Juan Pablo Duarte (1813). Formado en ideas liberales, lector de constituciones y de historia antigua, viaja, observa, regresa y se inserta en la vida urbana de Santo Domingo. Su acción clave no es el cañón, sino la organización moral: en 1838 funda La Trinitaria, sociedad secreta que destila un programa en tres palabras —Dios, Patria y Libertad— y en tres hábitos: educación, discreción y disciplina. Alrededor, impulsa La Dramática y La Filantrópica, espacios culturales donde el teatro, el panfleto, la palabra pública y la caridad tejen ciudadanía. Duarte escribe, simboliza, enseña: bandera, escudo, lema, juramento. Su política es una ética: república de leyes, poder civil sobre el militar, soberanía como derecho y deber. La noche del 27 de febrero de 1844, con el trabuco y el manifiesto, nace el Estado dominicano: no una vuelta a la tutela, sino una afirmación de sí mismo frente a vecinos y potencias.

6) La siembra duartiana: instituciones, bandera, luchas, anexión y Restauración

La independencia no selló el conflicto; lo inauguró. Las instituciones —Junta Central, Congreso, tribunales— debieron construirse en guerra, contra invasiones y caudillismos. La bandera y el lema se convirtieron en pedagogía colectiva: recordatorios diarios de la promesa republicana. Pero la fragilidad interna y las amenazas externas generaron atajos: en 1861, la anexión a España de Pedro Santana fue el giro más drástico, una renuncia pragmática que desoía el ideario de 1844. La respuesta llegó desde la sociedad y los montes: la Guerra de la Restauración (1863-1865) unió espada y civismo. Luperón y otros jefes, inspirados por la legitimidad de la soberanía, organizaron una república en campaña que demostró que el Estado dominicano no era un acto notarial, sino un hecho político defendido por su gente. La retirada española en 1865 restituyó la independencia y dejó, como lección, la brújula duartiana: soberanía, ley y virtud cívica. Cada vez que el país se apartó de ella, pagó caro; cada vez que volvió a sus principios, avanzó.

Epílogo

Mirada en seis fases, la historia de la isla es continuidad y cambio: del ajedrez de 1801 al manifiesto de 1844, de la ocupación a la Restauración. No hay épica sin instituciones ni soberanía sin ciudadanía. En un Caribe siempre disputado, el legado operativo de Duarte —organizar, educar, simbolizar— sigue siendo la tecnología política más valiosa: aquella que convierte a un pueblo en República.

Compartir esta nota