«Mientras la vida siga, uno sigue escribiendo. Lo que más me dolerá es que el último episodio, que seguramente será muy interesante y fundamental en la vida de uno, que es el de la muerte, es el único que no podré escribir».

«Al escritor no lo mata nadie. Ni siquiera la muerte».

Gabriel García Márquez está en boga. Bueno, creo que siempre lo ha estado, pero ahora hay una avalancha de «éxitos póstumos» que arrastra su nombre. Un nombre que fue sinónimo de originalidad, irreverencia y un dominio narrativo casi sobrenatural. Hace unas semanas Librería Cuesta publicó una lista de ventas donde la novela En agosto nos vemos figura en segundo lugar de los libros más leídos. Casi al mismo tiempo, Netflix presentó la adaptación de Cien años de soledad en una serie con todos los éxitos del mundo.

Resulta paradójico que García Márquez —quien en vida rechazó publicar la novela porque entendía que no estaba terminada al nivel que deseaba y, además, se opuso a que su obra magna se convirtiera en un producto audiovisual—, se haya visto reducido, en manos de su familia y de Penguin Random House, en un atractivo título en el catálogo de la plataforma. ¿Legado o lucrativa traición?

Según algunos críticos literarios, como el francés Roland Barthes en su ensayo La muerte del autor (1967): «Un autor muerto es un excelente negocio porque no puede interrumpir la fiesta». La familia de García Márquez, parece haber ignorado que la voluntad de un escritor sobre su obra es tan sagrada como el pacto entre lector y narrativa. ¿Lo hicieron por dinero o por amor a un apellido que sigue pesando más que el oro? ¿Estábamos leyendo al genio o al grupo editor? El mercado no se detiene ni siquiera ante la voluntad expresa de los muertos. Pero claro, ¿qué mejor tributo a un escritor que un bestseller y una serie de éxito en Netflix? Creo que no debemos ser ingenuos ya quisiera yo que Migsael, Meliza, Arlette o el Taller Literario Narradores de Santo Domingo, se dedicaran a publicar, promover y distribuir mis obras después de que me duerma, como dice mi madre.

En cuanto al libro, que es lo que empuja este texto, es un producto impecable, así como le gusta a Héctor Santana: tapa dura con solapa, interlineado generoso, amplios márgenes, papel grueso y de alta calidad, una diagramación que acaricia los ojos. Por supuesto, una estrategia de marketing que haría sonrojar al mismo Melquíades. Lanzamiento mundial en casi 30 países y en más de cuarenta idiomas. La editorial y la familia de García Márquez han puesto un gran esfuerzo en asegurar que esta obra llegue a las manos de sus lectores con la dignidad que el autor merece. Sin embargo, cuando nos encontramos con lo literario, surge una inevitable comparación con sus grandes títulos anteriores.

Y sí, puedo entender que puede parecer injusto medir a García Márquez siempre con la vara de sus grandes novelas. Esto nos lleva a otra cuestión fundamental: ¿Cuándo muere un escritor? La respuesta debería ser sencilla: muere cuando el marketing se convierte en el nuevo Realismo mágico, cuando el escritor es reciclado, empaquetado y vendido hasta que su imagen queda irreconocible.

El problema, dicen los críticos —y yo también lo digo—, es que este libro no es el García Márquez que creó mundos mágicos y realidades. No es el que inspiró a innumerables lectores y escritores en todo el mundo —todos hemos sido Márquez en algún momento de nuestro aprendizaje—, el que redefinió las reglas del Realismo mágico, el cronista de la desolación tropical que se atrevía a desnudar la condición humana. No. Esto es, como diría un exégeta amargado, una Madame Bovary tropicalizada, y no porque se le parezca en grandeza sino en tragedia. Una novela que explora el tedio y la insatisfacción con menos intensidad que un merengue de Manny Cruz en un colmadón a punto de cerrarle la madrugada al solitario de turno. Un García Márquez de párrafos previsibles, casi como si el editor le hubiese soplado las líneas en la tumba. Ya solo huesos desencajados sin capacidad de teclear su eterna Olivetti. Un ser sin condiciones para resistir o protestar. Un García Márquez que no quiso y lo obligaron a escribir desde un más allá sin ron, sin mujeres ni cigarrillo.

Leí En agosto nos vemos en tres cervezas Ámbar en la terraza de La sidrería escondida en un marzo de Altea y tuve la misma sensación de engaño de cuando leí Memoria de mis putas tristes. Es una obra de lectores de redes sociales, de X o TikTok. Un producto hecho para lectores que no quieren complicaciones, así, como los de ahora, sin profundidad. Pienso que estas obras carecen de la fuerza narrativa que caracterizó a las cumbres de García Márquez. Son textos que bordean la cursilería, el machismo y se queda en la anécdota. Es una nota al pie innecesaria en el legado de un genio y demuestra que, incluso los gigantes tienen pies de barro.

La historia de una mujer que busca emanciparse a través de aventuras amorosas. Algunos la llaman cursi, yo la veo machista, y no faltan quienes dicen que es una obra de un hombre en decadencia creativa, si es que en verdad las escribió él. La idealización del amor y el sexo como soluciones a los problemas personales y emocionales, en lugar de explorar una gama más amplia de experiencias y formas de sanación. Una Ana Magdalena que debe liberarse del hastío conyugal y encontrar un propósito a través de encuentros sexuales con desconocidos, es el estereotipo ese de que las mujeres necesitan una aventura masculina para superar la tristeza. Un cliché que asocia la autorrealización con el acto sexual. ¿No les recuerda eso a Madame Bovary? Pero tal vez, el mayor pecado de En agosto nos vemos no sea su tono ni su trama, sino de condición de producto desleal al García Márquez que todos aspiramos ser.

Como lector sentí molestias con las repeticiones de novatos, tales como: «Se había dormido con las luces encendidas» y «Las luces estaban todavía encendidas» aparecen en un mismo párrafo, con apenas una oración de por medio. En otro, «una noche de lobos» es también «una noche de perros». Además, algunas imágenes se sienten poco trabajadas, como cuando dos personajes sucumben «en un abismo feliz» o «Ella se sorprendió de que unas manos tan primarias fueran capaces de semejante ternura, y trató de resistir con coqueteos fáciles. Pero él se le impuso con firmeza, la manejó a su gusto y manera, y la hizo feliz».

Las opiniones de críticos internacionales han sido variadas. Nadal Suau, en El País, lo describe como un libro pequeño, leve, legítimo; aunque alejado de la ambición de sus grandes novelas, «En agosto nos vemos posee una frescura narrativa que lo hace destacar como un adiós íntimo y sincero». Y Anthony Cummins en The Guardian afirma que es mejor novela de lo que García Márquez temía: «Un testamento a su capacidad de encontrar belleza incluso en relatos aparentemente simples».

Otros críticos han sido feroces. Michael Greenberg en The New York Times, por ejemplo, califica la novela como una despedida insatisfactoria, sugiriendo que la obra no cumple con las expectativas asociadas al legado literario de García Márquez. «Leer Hasta agosto es un poco como ver a un gran bailarín, ya pasado su mejor momento, marcando su elegancia indeleble en unos pocos movimientos que no puede desarrollar ni sostener. Esto se siente más agudamente en la segunda mitad, cuando el dominio del autor sobre el tema falla y la historia se precipita hacia su trillada conclusión. Casi se puede señalar el lugar donde se deshace el hilo que une al autor con el tema, a medida que repite tropos e imágenes, y la generación de nuevo material queda fuera de su alcance».

Lucy Hughes-Hallett, en The Guardian, critica el estilo y la estructura de la novela, señalando inconsistencias y sugiriendo que la obra no está a la altura de los estándares literarios del autor. «Como si el propio autor hubiera perdido el control de su historia. Entonces ¿debería haberse publicado? Hay pequeños errores de continuidad. La estructura es desgarbada. Más importante aún, la prosa es a menudo sorprendentemente banal y su sintaxis imprecisa. Por ejemplo: «Todo su ser irradiaba un aire distintivo a través de su fresca agua de colonia»; «Sucumbieron a un abismo de placer»… Sea quien sea la culpa, esto no es una buena escritura. No hay humor. Sólo quedan rastros fugitivos de la exuberante imaginación que nos dio Macondo, el pueblo ficticio de Cien años de soledad», junto a sus habitantes y que Netflix adapta en serie, como pan en vitrina de barrio, como parte del negocio. ¿Quién mató a Márquez? ¿La familia, el mercado o sus últimas novelas?

«Sería una mentira decir que es una novela aburrida. Una pluma de ochenta y siete años no va a escribir un bodrio. Pero es cierto que leer a quien escribió con misteriosa complejidad lo femenino, el sino de la mujer, el pecado y su decadencia (léase Eva está dentro de su gato), es leer a alguien que involuciona y declina en una novela plagada de obsesiones pueriles (lo que también es evidente en Memorias de mis putas tristes).» Esta opinión la encontramos en la revista Marat en el ensayo del 15 de marzo de 2024, Análisis y crítica de En agosto nos vemos.

Memoria de mis putas tristes fue el primer campanazo de alerta. Una novela que muchos consideran una sombra del autor que fuimos convidados a idolatrar. Aquella historia no tenía ni la mordacidad de un buen pecado ni la profundidad para redimirlo. Y ahora, En agosto nos vemos, que completa el díptico asesino de mito, con una decadencia que pocos quieren admitir. ¿Las escribió Márquez? ¿O fue el equipo editorial, armado con recortes, apuntes y tal vez un tablero de ouija para intentar revivir la chispa del maestro?

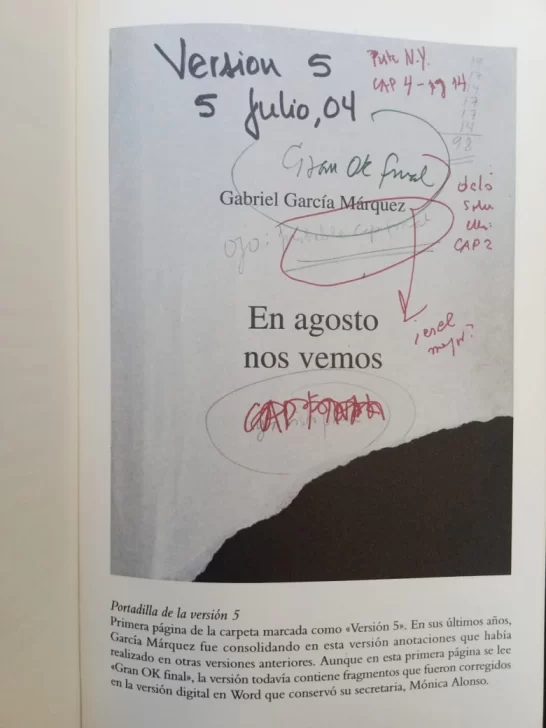

El editor Cristóbal Pera confesó que cuando le propuso publicar el libro, el autor le planteó que ya a esas alturas de su vida, no necesitaba publicar nada más. En el prólogo los hijos de Márquez, Rodrigo y Gonzalo García Barcha, admiten que el texto tiene «algunos baches y pequeñas contradicciones» y asumen la publicación como «un acto de traición», pues el autor había sentenciado: «Este libro no sirve. Hay que destruirlo». Esto plantea una pregunta ética: ¿Es justo que la familia de un maestro degrade su legado por unas necesidades contrarias a sus principios?

No tiene que ser así. No es un caso aislado y no es la primera vez que sucede y estoy seguro que ni la última. El primer nombre que llega a mis dedos es el de Frank Kafka. Este, también, dejó indicado no publicar sus obras. Pero su amigo Max Brod también lo traicionó. Uff, gracias a Dios que así fuera, ya nos sabemos su legado. Roberto Bolaño fue otro gran escritor que calculó en vida sus publicaciones póstumas para asegurar el futuro de sus hijos. Desde su muerte han salido varias novelas póstumas. La más importante ha sido 2666 (2004). Dividida en cinco partes, el chileno pensó que podrían ser cinco libros, pero sus herederos la unieron en una sola obra. Hoy es un clásico. Pero, el colombiano con su Memoria de mis putas tristes y En agosto nos vemos no correrán con la misma suerte. Este es el punto donde debemos observar la diferencia entre cómo algunos legados son promovidos y otros abandonados. Juan Bosch, por ejemplo, tiene a su familia y a instituciones nacionales trabajando activamente en la difusión de su obra, ¡qué envidia! Virgilio Díaz Grullón, por el contrario, descansa en el olvido, no porque le falte calidad, sino porque no tiene quien le escriba. La memoria cultural parece depender tanto de la genialidad como del interés familiar o institucional por reeditar, promover y distribuir.

Quizá sea hora de preguntarnos: ¿vale la pena sacrificar el alma de un escritor para mantener vivo su nombre? ¿No es mejor honrar los principios de un hombre que vivió para contar, no para ser contado? Temo que los nuevos lectores inicien su recorrido hacia Macondo en busca del autor que reinventó la literatura latinoamericana, pero, en cambio, se encuentren con estas dos parodias.

El lector tiene la última palabra. O no. Porque, al final del día, quizá este artículo también está siendo escrito para vender una idea que nunca fue mía y de una forma u otra ganar likes o visibilidad a su costa. Como diría el propio García Márquez: «La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla». Tal vez la memoria de un escritor esté tan condenada como los Buendía, dando vueltas eternas en un círculo que no termina. Por suerte, siempre queda la pregunta: ¿cuál de todas esas memorias es la verdadera?