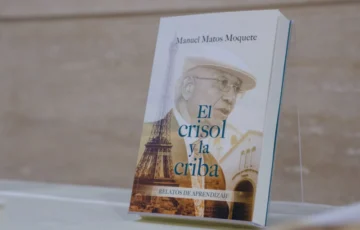

Si un libro representa el espíritu de la institución que lo publica, ese es, sin duda, “El crisol y la criba. Relatos de aprendizaje”, de Manuel Matos Moquete, editado en 2023 por el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu). Constituye un tributo al poder transformador de la educación: “Está hecha de sacrificios y de recompensas. Suele ser el crisol donde nos formamos, la criba donde nos elevamos” (p. 88). Bien lo sabían los fundadores de la educación dominicana, Eugenio María de Hostos y Salomé Ureña. Y bien lo sabe el Isfodosu, que se dedica con esmero a la formación de maestros.

Esta obra, merecedora del Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes 2024, recorre la trayectoria académica e intelectual del autor. En su plenitud, Matos Moquete (1944) echa la vista atrás hasta llegar a una minúscula biblioteca y a una humilde escuelita del Tamayo natal, donde sitúa el germen de su vocación libresca y de su sed de conocimiento, imperativos vitales de su existencia.

Las dos primeras partes son un viaje a la semilla, si se me permite recurrir al título de Alejo Carpentier: el núcleo familiar, en el que destaca una madre entregada a la educación de seis hijos; los maestros, en esa época todavía tocados por la varita mágica de la pedagogía hostosiana. Y, claro, el Sur: el paisaje, la religiosidad popular, los mitos, las costumbres, la influencia haitiana… Toda esa intrahistoria asoma en las páginas iniciales, donde el autor va desgranando las vivencias que atraviesan su obra literaria.

Las primeras cribas —la alfabetización, los cursos superados— son objeto de un análisis detallado en el que hasta se incluyen los planes de estudios y los métodos de evaluación del sistema educativo de la dictadura trujillista, una época en que los maestros eran venerados y los alumnos que tenían el privilegio de escolarizarse se tomaban muy en serio su aprendizaje. Nos dice Matos Moquete: «Eran maestros de primaria o de secundaria los mejores intelectuales, escritores, médicos, ingenieros, químicos, físicos, etc. (…) En esa sociedad la enseñanza era la actividad que ofrecía más oportunidades a los profesionales mejor cualificados» (p. 146).

En la tercera parte del libro el autor se centra en la enseñanza secundaria, ya en la ciudad de Santo Domingo. Una vez finalizada esta, los anhelos de justicia y libertad lo llevaron por derroteros muy diferentes a los académicos. Después del entrenamiento guerrillero en Cuba, terminó en la cárcel de La Victoria, donde permaneció tres años hasta que en 1975 fue deportado a Francia.

Tras el parón revolucionario, a la tardía edad de 31 años comienza los estudios universitarios, un verdadero parteaguas en su trayectoria vital; por algo les dedica más de la mitad del libro. “Esos aprendizajes con base en el texto produjeron un gran cambio en mi vida. (…) Desde entonces desfilaban ante mis ojos imágenes nuevas. Nuevos referentes. (…) Claro, mis esencias estaban plantadas en mi pueblo natal, pero había devenido un ser transcultural. Como un árbol que había recibido un injerto de múltiples culturas” (pp. 188-189). Y entre esos hitos académicos sobresale el Seminario de Semiología del Texto y Métodos de la Crítica Contemporánea, que valora como “el acontecimiento más importante de mi vida intelectual” (p. 224).

En la cuarta parte se imponen los conceptos, y el autor vuelca la esencia de lo aprendido en las aulas de la Sorbona y de Vincennes. Obtuvo dos licenciaturas, una maestría y un doctorado en un tiempo récord, sobre todo teniendo en cuenta el esfuerzo que requería perfeccionar la lengua francesa y empaparse de los códigos de esa cultura, ambas cosas indispensables para progresar en sus estudios filológicos, que debió simultanear con un trabajo nocturno empacando periódicos. Esta parte puramente conceptual, un tanto árida para los profanos, puede ser de gran interés para los estudiantes de Lingüística. Desfilan por aquí muchos de sus santos laicos: Benveniste, Bajtín, Todorov, Saussure, Barthes, Kristeva…, y, presidiendo el panteón, Meschonnic, asesor de su tesis doctoral.

Una edición pulcra y esmerada —marca de fábrica del Departamento de Publicaciones del Isfodosu dirigido por Miguelina Crespo— permite avanzar en la lectura sin tropezar con erratas o gazapos. El cuidado editorial es el que transforma los textos en libros que diseminan el conocimiento y forjan nuevos autores.

Termina Matos Moquete con una evocación de su biblioteca, que define como su alter ego. Allí dialoga «con los autores de todas las épocas, latitudes y de todos los enfoques», «mis compañeros de tantas batallas de la inteligencia» (pp. 528-529). En esa estancia ocupan un lugar privilegiado figuras como José Ingenieros, Azorín o José Martí. Y, cómo no, Pedro Henríquez Ureña, de quien dice que su sola mención la ilumina.

Si de algo está orgulloso el intelectual de Tamayo, es de la educación que tuvo el privilegio de recibir, de maestros como Meschonnic que le enseñaron «a no pensar como él, a no repetir los conceptos de su teoría del lenguaje y la literatura», sino «cómo buscar con mi propio entendimiento mi propia poética» (p. 500).

Y desde el Tamayo de los años 50 refulge el recuerdo del profesor de orientación hostosiana Arcadio Encarnación y de la maestra infantil que lo cautivó en los primeros cursos. De nuevo, la escuelita de primaria.

Compartir esta nota