Carlos Chaccour superó una pandemia, un huracán, dos inundaciones y una epidemia de cólera para demostrar que la ivermectina ayuda a combatir al mosquito transmisor de la malaria.

El científico venezolano, de 45 años, partió de una pregunta en apariencia simple: si la ivermectina mata los piojos, que son insectos que se alimentan de sangre, ¿podría acabar también con el mosquito Anopheles, que transmite la malaria cuando chupa sangre?

Cuando se hizo aquella pregunta, al inicio de su carrera científica hace 18 años, nadie había demostrado que la ivermectina podía actuar como un insecticida alojado en la sangre.

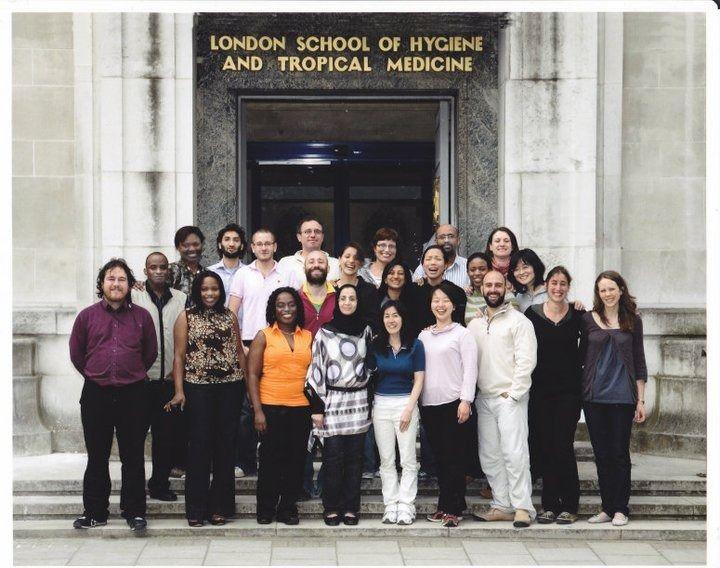

La primera oportunidad de explorar esa intuición surgió en 2007, cuando comenzó el posgrado en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, después de haberse graduado de médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas.

Tres años antes, Chaccour había hecho su año rural en el Centro La Milagrosa de Maniapure, un ambulatorio que asistía a las comunidades indígenas de la etnia panare en las selvas noroccidentales de la Amazonía venezolana.

Era la primera vez que lideraba un centro de salud rural, en una región tan apartada del estado Bolívar que recibía los medicamentos en avioneta y refería a los pacientes complicados al hospital más cercano en vehículos 4×4.

En Maniapure trató por primera vez la malaria o paludismo, una enfermedad antigua que provoca fiebre alta, escalofríos y dolores de cabeza, y puede volverse mortal si el parásito Plasmodium, inoculado por la picadura del mosquito, se reproduce dentro del cuerpo sin recibir tratamiento.

Después de aquella experiencia, Chaccour se mudó al otro extremo de la selva amazónica venezolana, en el sureste de Bolívar, para trabajar como médico en el ambulatorio de Wonken, un centro de salud rural que atendía a los indígenas pemones cerca de la frontera con Brasil, con el apoyo del empresario y filántropo venezolano Ricardo Cisneros.

En Woken recetó la ivermectina por primera vez, no sólo para tratar los piojos, sino también infecciones provocadas por gusanos, como la estrongiloidiasis: una infección parasitaria que ataca el intestino.

El legado de Arnoldo Gabaldón

La Escuela de Medicina donde Chaccour se formó era heredera directa del legado del doctor Arnoldo Gabaldón, reconocido en el mundo por haber convertido a Venezuela en el primer país en eliminar la malaria, antes que Estados Unidos, la Unión Soviética y Europa, en 1961.

Durante los 20 años previos, Gabaldón había aplicado una estrategia inédita: la distribución masiva del medicamento antimalárico quinina y el rociamiento de las zonas endémicas con DDT, un insecticida que Estados Unidos solo había utilizado con fines militares, y que sirvió para envenenar al mosquito transmisor.

Rociar las casas de bahareque en los Llanos venezolanos había sido efectivo, pero este método no funcionaba en regiones selváticas como Maniapure, Wonken o las zonas rurales de África, el continente con mayor prevalencia de malaria en el mundo, donde las poblaciones habitaban viviendas abiertas, como chozas o bohíos, y permanecían expuestas al mosquito durante las horas de contagio.

Consciente de las dificultades que afrontaban las comunidades pobres de entornos rurales para ver a un doctor, Chaccour llegó a Londres buscando una idea que le permitiera facilitar el acceso a la atención médica para las poblaciones de zonas remotas.

La voluntaria Julie

Su primer intento por demostrar la eficacia de la ivermectina contra la malaria consistió en convocar a otros estudiantes de la escuela de Londres a participar como voluntarios en un experimento: tomar una dosis del medicamento y luego dejarse picar por mosquitos que no estaban infectados.

Para sorpresa de Chaccour, decenas de compañeros se mostraron deseosos de contribuir con su primer estudio científico. Entre ellos estaba Julie, una joven alemana que cursaba el posgrado de Inmunología de Enfermedades Infecciosas y buscaba especializarse en malaria.

Cuando Julie se presentó en el insectario para tomar su dosis de ivermectina y dejarse picar por los mosquitos, Chaccour dilató la conversación hasta que se atrevió a invitarla a salir.

Mientras se hacían novios, logró ejecutar el primer estudio aleatorizado de suministro de ivermectina contra mosquitos Anopheles en un ensayo con 25 participantes, que fue publicado por la Revista de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Oxford.

Aleatorizado quiere decir que la muestra estaba dividida en dos grupos que recibieron diferentes intervenciones al azar: uno de control, en el que los voluntarios no tomaron ivermectina, y otro grupo que ingirió el medicamento.

El resultado confirmó su sospecha: los mosquitos alimentados con la sangre de voluntarios que tomaron ivermectina el día anterior tuvieron una tasa de sobrevivencia de 2,3 días, a diferencia de los mosquitos del grupo de control, que murieron a los 5,5 días.

"En este estudio probamos dos cosas: que la droga mata mosquitos y que eso depende de la dosis y el tiempo que el medicamento esté en la sangre", explica Chaccour desde España, donde trabaja como investigador en el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Navarra.

El balcón de las guacamayas

Chaccour quería hacer la residencia de Medicina Interna en un país tropical, pero no estaba seguro de volver a una Venezuela convulsionada por la crisis económica y política, donde la ciencia no era prioridad.

Sin embargo, en 2009 regresó acompañado por Julie para hacer el posgrado en el Hospital Universitario de Caracas, mientras ella se sumaba al equipo del Instituto de Medicina Tropical de la UCV para entrenarse en pruebas de laboratorio.

Durante aquellos meses, la pareja se refugiaba en los balcones del hospital para almorzar, mientras las guacamayas iban y venían en busca de humanos que las alimentaran. Hasta que un día apareció un hombre que los abordó a gritos y sacó un revólver para exigir un médico.

"Ya habían asaltado la sala de residentes dos veces para ese momento. Julie y yo nos escondimos y pudimos escapar, pero me di cuenta de que debíamos irnos".

La pareja se casó en Venezuela y se marchó a Alemania.

Dos carreras en paralelo

Aunque Chaccour se dedicó a estudiar alemán para entenderse con la familia de Julie y proseguir sus estudios en Leipzig, con el tiempo concluyó que sería más viable construir una carrera como investigador en España.

Después de aprobar el examen de Médico Interno Residente (MIR) en ese país, en 2010 inició los cinco años de Medicina Interna. Aunque aplicó a varias becas para continuar sus experimentos con ivermectina, el apoyo no se concretaba.

"A todo el mundo le parecía buena idea pero nadie lo financiaba, así que intenté dejarlo", cuenta Chaccour 15 años después. "Pero la idea me atormentaba, no podía sacármela de la cabeza".

Mientras hacía el posgrado de Medicina Interna y nacían sus primeros tres hijos, Chaccour decidió iniciar un doctorado en Investigación Médica Aplicada para hacer un nuevo ensayo con ivermectina.

Esta vez diseñó un implante que en lugar de liberar hormonas, como los anticonceptivos, suministraba ivermectina. Logró que los dispositivos funcionaran entre seis y nueve meses en conejos.

"Pero luego me di cuenta de que no vas a las zonas rurales de África o América Latina poniéndole implantes a la gente, es muy complicado. Duraba mucho tiempo y luego había que sacarlo".

Después de obtener el doctorado y terminar la especialidad, la pareja tuvo su cuarto hijo y el Instituto de Salud Global de Barcelona le propuso marcharse en 2016 con su familia a una zona rural de Mozambique, un país con altas tasas de contagio.

La malaria causó 597.000 muertes y 263 millones de casos en 2023, la estadística más actualizada de la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de los afectados viven en África.

window.addEventListener(’message',function(event){let _message$src;let message;try{message=typeof event.data===’string’&&JSON.parse(event.data);}catch(e){console.log(’Message event data is not JSON so could not be parsed');}if((message===null||message===void 0 ? void 0 : message.sender)===’Flourish’&&(message===null||message===void 0 ? void 0 : message.context)===’iframe.resize’&&message!==null&&message!==undefined&&message!==void 0){if((_message$src=message.src)!==null&&_message$src!==void 0&&_message$src.includes(’visualisation/25634003′)){const flourishEmbed=document.getElementById(’flourish-visualisation-25634003′);if(flourishEmbed){flourishEmbed.style.height=message.height+’px';}}}});

Otra enfermedad

La pareja y los niños se instalaron en Manhiça, en el sur de Mozambique, mientras el médico viajaba regularmente a Mopeia, un distrito en el centro del país donde 75 de cada 100 niños daban positivo en las pruebas de malaria.

"Si en Maniapure o Wonken veía 50 casos de malaria al año, en Mopeia fácilmente veía 50 por día", recuerda Chaccour.

"En Mozambique hay 30 millones de casos al año, como si toda Venezuela tuviera malaria. Es tan grande que parece otra enfermedad".

No solo le sorprendió la escala del contagio en Mozambique, sino la escasez de recursos para atender a los pacientes, una pobreza que no había visto ni siquiera entre los indígenas de la Amazonía venezolana.

"En Venezuela había recursos y médicos. En Mozambique hay distritos enteros de más de 100.000 personas que no tienen un médico, o donde la atención está totalmente en manos de técnicos o enfermeras".

La pobreza lo alcanzó en Manhiça a través de su tercer hijo, quien tuvo convulsiones febriles por una infección en el oído antes de cumplir un año.

"Nos asustamos. Santi se puso morado, le tuvieron que poner una vía, vomitó, no había oxígeno, tuvieron que ir a buscar la bombona. El niño estaba azul", recuerda Chaccour.

"Allí entiendes lo que es vivir la pobreza, porque aunque yo tuviera dinero, no podía hacer nada. En Maniapure y Wonken viví la pobreza como médico, pero en Manhiça la viví como padre de paciente".

¿Mosquiteros o insecticidas?

Entre 2016 y 2018, Chaccour lideró un programa de control de vectores en Mopeia, para comparar la efectividad de usar mosquiteros o rociar insecticidas dentro de las casas (pulverización), en una muestra aleatorizada de 1.536 niños menores de 5 años.

"Un grupo recibía mosquiteras y pulverización y el otro sólo mosquiteras. La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda usar sólo una de las dos alternativas, pero demostramos que hay cerca de 20% menos de malaria si se usan las dos", explicó.

"Este hallazgo es valioso en una zona con tanta carga de enfermedad".

Durante sus ratos libres, Chaccour se dedicaba a un proyecto improbable: diseñar una propuesta de investigación millonaria, con una muestra de miles de personas, para demostrar que la ivermectina ayuda a reducir la malaria.

Como director científico del proyecto BOHEMIA, un consorcio que desarrolla estrategias de control de esta enfermedad, Chaccour y su equipo obtuvieron en 2019 un financiamiento de US$25 millones otorgado por Unitaid para hacer un ensayo clínico masivo.

Con el agua hasta el pecho

Mientras Chaccour se preparaba para dividir a la población de Mopeia por grupos y entrenar a los equipos que suministrarían la ivermectina a miles de personas, ocurrió la pandemia.

"En 2020 dediqué mucho tiempo a ver cómo podíamos mantener el estudio a flote", recuerda. "Había que tener mascarillas, tres salas de formación en vez de una porque no podíamos juntar a tantas personas".

Hasta que la desinformación sobre la supuesta efectividad de la ivermectina para tratar el coronavirus se convirtió en una prioridad.

"Países como Perú, Bolivia, Brasil y Venezuela comenzaron a darle ivermectina a todo el mundo, sin que hubiera evidencia de que funcionaba contra la covid", asegura Chaccour.

"En medio de la pandemia, hicimos un estudio piloto pequeño en el que no vimos que causara ningún efecto contra el coronavirus".

Con dos años de retraso, Chaccour regresó a Mozambique para ejecutar el estudio en 2022. Pero en marzo, el huracán Gombe arrasó con las carreteras, las casas y las vidas del personal sanitario local y los pacientes que participarían en el ensayo.

"Encontramos a los trabajadores del estudio con el agua hasta el pecho. Tuvimos que sacar a la gente con lancha de pueblos donde habíamos entrado en carro. Todo el distrito de Mopeia estaba inundado, mucha gente había muerto".

Una emergencia de cólera

Las inundaciones desencadenaron una epidemia de cólera.

"Era dificilísimo trabajar porque llegabas a un pueblo y había ocho funerales".

Chaccour se preguntaba si las inundaciones dispararían la malaria, dado que el mosquito se reproduce en el agua empozada. Y si lo hacían, quizás la ivermectina podría ayudar a frenar el contagio.

Pero la emergencia de cólera se impuso y los pacientes morían tan rápido que no daba tiempo de medir el avance del paludismo.

"La implementación fue muy difícil. Lo que antes eran poblaciones fijas, ahora se habían movido porque sus casas estaban inundadas".

"La meta inicial era distribuir ivermectina al 65% de la población, pero no llegamos ni al 50%. Si el objetivo era distribuir el medicamento en 10 días, tardábamos 30. Todo estaba inundado".

Aunque era importante ejecutar el ensayo al inicio de la temporada de lluvias, comenzaron casi al final.

Chaccour volvió a presentarse ante los donantes para explicar que si bien el estudio había demostrado una reducción significativa en la sarna y los piojos, no había alcanzado el propósito de reducir la malaria.

Entonces decidieron volver a intentarlo.

El triunfo de Kwale

Un año después, Chaccour lideró el mismo ensayo en Kwale, una localidad endémica en el sur de Kenia.

Con las lecciones aprendidas en Mozambique, corrigieron los errores y dieron tres dosis de ivermectina a 28.932 pacientes y siguieron a un grupo de niños entre cinco y 15 años de edad durante seis meses.

El estudio demostró que la incidencia de la malaria cayó 26% entre los pacientes, que disponían en sus viviendas de mosquiteros impregnados con insecticidas.

"Este dato es importante porque la ivermectina ofrece una alternativa al estancamiento que han afrontado las políticas mundiales de control y eliminación de la malaria durante la última década", explica Chaccour.

"Este es el primer estudio que logra demostrar que la ivermectina mata los mosquitos a través de una muestra estadísticamente significativa", dijo a BBC Mundo Álvaro Acosta, profesor de Parasitología en la Universidad de Notre Dame en Indiana.

Por ahora, Chaccour se prepara para impulsar un segundo estudio que refuerce el hallazgo de que la ivermectina actúa como un insecticida alojado en la sangre, con el propósito de que a mediano o largo plazo el medicamento adquiera el rango de política de salud pública en la lucha global contra la malaria.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

- Santiago Schnell, el biólogo y matemático venezolano que será el nuevo rector de la Universidad de Dartmouth, una de las más antiguas y prestigiosas de EE.UU.

- Manuel Blum, el venezolano que propuso "un protocolo para resolver problemas imposibles" y es el único latinoamericano en ganar el Premio Turing

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'cp8jgp1lnlvo','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.cp8jgp1lnlvo.page','title': 'El científico venezolano que demostró la eficacia de una pastilla barata para combatir la malaria','author': 'Valentina Oropeza – BBC News Mundo','published': '2025-10-23T11:13:06.46Z','updated': '2025-10-23T11:13:06.46Z'});s_bbcws('track','pageView');

Compartir esta nota