“De la abundancia del corazón, habla la boca”, reza la Biblia en Lucas 6:45; y nunca es más hermosa esta frase que cuando podemos constatarla a través de la poesía.

Un nuevo libro, Canto a mi pueblo, ve la luz bajo la pluma del doctor y escritor Lorenzo Araújo. ¿De qué habla, sobre qué versa, qué nos trae? Nos obsequia, pues, precisamente, lo que abunda en su corazón, y que traduce en versos que saben poblarse de color, de olor y sentimientos: el amor y la sagrada devoción hacia su tierra natal.

Podría sonar fácil, ocioso o redundante, dado que el mismo suelo del que se nutren las raíces de una persona, le ha obsequiado la voz y la fuerza, pero, ¿cómo volverla verso, acción, poesía? Visto desde ese ángulo, ya no es tan fácil encontrar adjetivos para calificar tal esfuerzo, mucho menos, para denostarlo.

Por lo general, voz y voluntad tenemos todos, pero no todos sabemos traducirlas para volverlas símbolo, canción u homenaje. Un labrador que pasa treinta años doblado sobre el surco, sacando vida de la tierra, funda una familia, la mantiene, y forma a sus hijos como hombres de bien, ¿no es un poeta? A su modo, lo es, porque puede llamarse así a quien ha alcanzado un estadio superior en cualquier rama del saber humano.

Los doce poemas que componen Canto a mi pueblo hablan de eso, y son eso: cristalizaciones de poesía, paisajes con la patria de fondo, frescos entrañables donde vibra y campea el sentimiento de pertenencia que discurre en las venas y que, como dice la sabiduría popular, se bebe en la leche materna.

Cuestiones intangibles, que pueden ser sentidas y no vistas, aunque siempre algo las evoque y dispare, desde la piedra mínima que rueda en los caminos, hasta la ola que rompe en los acantilados con titánica fuerza, ahondando el socavón de las nostalgias.

Todo quiere abarcarlo Lorenzo, no solo el mundo físico de su patria: las montañas, la brisa, los atardeceres, los ríos, los accidentes de la geografía, sino además el universo inmaterial que conforma lo que llama con soberano orgullo, una y otra vez, “mi gente”: las miradas oblicuas, los silencios, los ademanes, las sonrisas cargadas de sentido, el vocablo preciso, la cadencia y el ritmo inimitable de los suyos. Escuchemos:

Cada gesto en mi gente, por trivial que parezca, / esconde profundos secretos, cada ademán/ o temblor de los labios, cada vibración de garganta, / oculta algún lejano código de su raza y estirpe.[1]

Este conocimiento no es casual, ni ha nacido solo de lo que se hereda, o del hecho fortuito de nacer en un sitio o en otro, sino que extraña un acercamiento consciente, hasta el dolor, en las cosas de su pueblo, en los orígenes, en la historia, en las esencias que lo han traído hasta un presente que puede comprender, y traducir en versos. Ese “yo antiguo” que lo sorprende de pronto y habla a su corazón con una voz vetusta, y, sin embargo, nueva:

En los pueblos encuentro, como un yo milenario, / a un niño sobre un burro; con su voz pregonera / anuncia dulcísimas naranjas, pero no necesito/ comprobarlo, porque basta su voz para endulzar mi alma. /[2]

Como en sus libros anteriores, Lorenzo Araújo no renuncia a la crítica social, a la denuncia, y sabe intercalarlas de manera certera entre elementos que las atenúan o refuerzan según sea su intención. Eso sí, su visión es siempre esperanzadora: en el trabajo duro, en los reveses del destino, incluso en la desgracia, ve posibilidad de crecimiento y redención. Como en los misterios cristianos, cree que el dolor purifica, y que su pueblo ha adquirido las armas infalibles para sobrevivir: su valor y alegría. Contra la adversidad, arrojo, contra la desventura, esperanza, contra la tristeza, canto…

Por eso, en un niño que recorre la calle mercando chucherías o limpiando zapatos, se niega a ver solo el flagelo de la pobreza o el trabajo infantil, sino que ve también la dura forja de un porvenir que puede ser cambiado por la faena honrada y la prematura compresión del valor de lo que se consigue con sacrificio:

Aquí, en esta tierra (y con dolor lo digo), hay niños limpiabotas, maniseros…, que, en su guarida, sin embargo, ríen, bailan y cantan junto con los suyos. Nada los detiene… Con un poco de suerte, y por sus propios fueros, mañana serán los licenciados, médicos, ingenieros, y, si la dicha es buena, acaso, presidentes. ¡Con su trabajo quiebran las barreras![3]

De modo que, a pesar de que existe en este Canto… un profuso recuento de las desdichas de su amado pueblo, desde los taínos a la fecha: la sangrienta colonización, el exterminio, las guerras civiles, las tiranías, los fenómenos naturales; la realidad es que siempre, detrás de todos ellos, asoma sonriente la esperanza y la profunda convicción de que la victoria final pertenece a esta “gente bravía / que muere cara al sol, (…) le sonríe a la muerte / [y] desafía a la historia con sueños de sangre en los labios. /[4]

Pueblo que canta, baila y ríe como un antídoto para no dejar prosperar a las sombras o un conjuro de su supervivencia: Con la música alta comparte mi pueblo su alegría, / como una comunión, una plegaria, /o un irrompible lazo espiritual que nos anuda… /[5]

Y es la música un elemento primordial es este nuevo poemario, no solo por los numerosos textos que funcionarían como canciones (el poema que le da título incluso tiene un estribillo o leitmotiv), sino porque la música se erige en protagonista en cada situación o contexto, un cadencioso y omnipresente fondo sonoro que desnuda, explica y justifica la forma de ser, el compás de un pueblo que (…) Canta y baila en los cultos de brujos a los mestizos loas, / y también en la iglesia, junto a los dioses rubios, / y en los campos acordeón y tambora, / y en el batey, poseído por los seres, atabal y balsié, / y en la selva de asfalto, merengue y bachatón. /[6]

La propia portada del libro (un tambor de cuero muy batido por la mano fiestera de un percusionista dominicano), recreación artística de una instantánea del fotógrafo y diseñador cubano Carlos Bruzón, da fe y capta en profundidad la raigambre sonora del poemario, un verdadero “canto” que se eleva en permanente loor para Quisqueya, cuna de tanto ritmo imperecedero, movida y musical “hasta la tambora”.

Algo se debe señalar, no obstante, en el poemario, y es la acentuada redundancia de algunos argumentos e ideas, achacables quizás a su unicidad temática y al énfasis autoral sobre algunos símbolos, como si su reiteración buscara fijarlos para siempre en la mente de los lectores.

Mención aparte merecen los poemas donde se aborda y recuerda el trujillato: Elegía del pueblo por su hijo José, el “vago” y En tiempos de tiranos. Las imágenes, potentes, nacidas del dolor, recuerdan aquellos días malditos (…) donde ningún quejido atravesaba la corteza de la tierra, ni ninguna semilla germinaba si no era regada con sangre. [7]

Y por ello, para no regresar jamás a aquellos tiempos, ni olvidar, advierte: Terrible ajuar de luto es la memoria. La gente busca todavía entre los bosques y los despeñaderos, [muchos] huesos amados sin descanso y sin cruz. (…) Ante la maldición inevitable, era mejor morir, y cualquier hombre digno lo pedía: “Dadme un puñal para clavarlo en mi garganta”. Bajo el atroz tirano, las vidas eran cartas que nunca llegaban a destino.[8]

Celebremos entonces esta nueva obra de Lorenzo Araujo, en la cual, una vez más, proclama el orgullo de pertenecer a la sagrada patria dominicana, y despidamos estas líneas con las palabras de contraportada que tuve el honor de escribir y que ya acompañan a este “canto” por el mundo:

Henchido de esperanza y orgullo, hermoso como un himno, se levanta este canto a la amada Quisqueya y a su gente. Otra vez la poesía, suprema portadora de esencias, nos revela las claves centenarias de un pueblo que resiste y que funda, y aún sobre sus cenizas, regadas con la sangre y la savia de sus héroes, entona la música de su corazón, danza, ora, ríe…, y esa fe y alegría lo elevan y redimen. Ufanos de su origen humilde, sujetos al bejuco nutricio de los campos, o reinando ya sobre el asfalto, ricos o pobres, pero siempre dignos, desfilan por los versos arquetipos magníficos que construyen la historia, ignorados titanes cotidianos: el niño zapatero que, en su caja de tintas, carga, sin sospecharlo, su futuro, el labrador que preña la semilla con sudor y cariño, el vendedor sufrido, el simpático parqueador callejero que acaba de inventar el oficio… Aquí vive Quisqueya, y aquí canta, erguida y soberana, al ritmo de acordeón y tambora, atabal y balsié, merengue y bachatón, en perenne alborada donde vibran su espíritu y su voz, “llama flamígera que campea sobre el aire y, orgullosa, muestra el poder eterno de su alma, que jamás se apaga”.

Sobre el autor

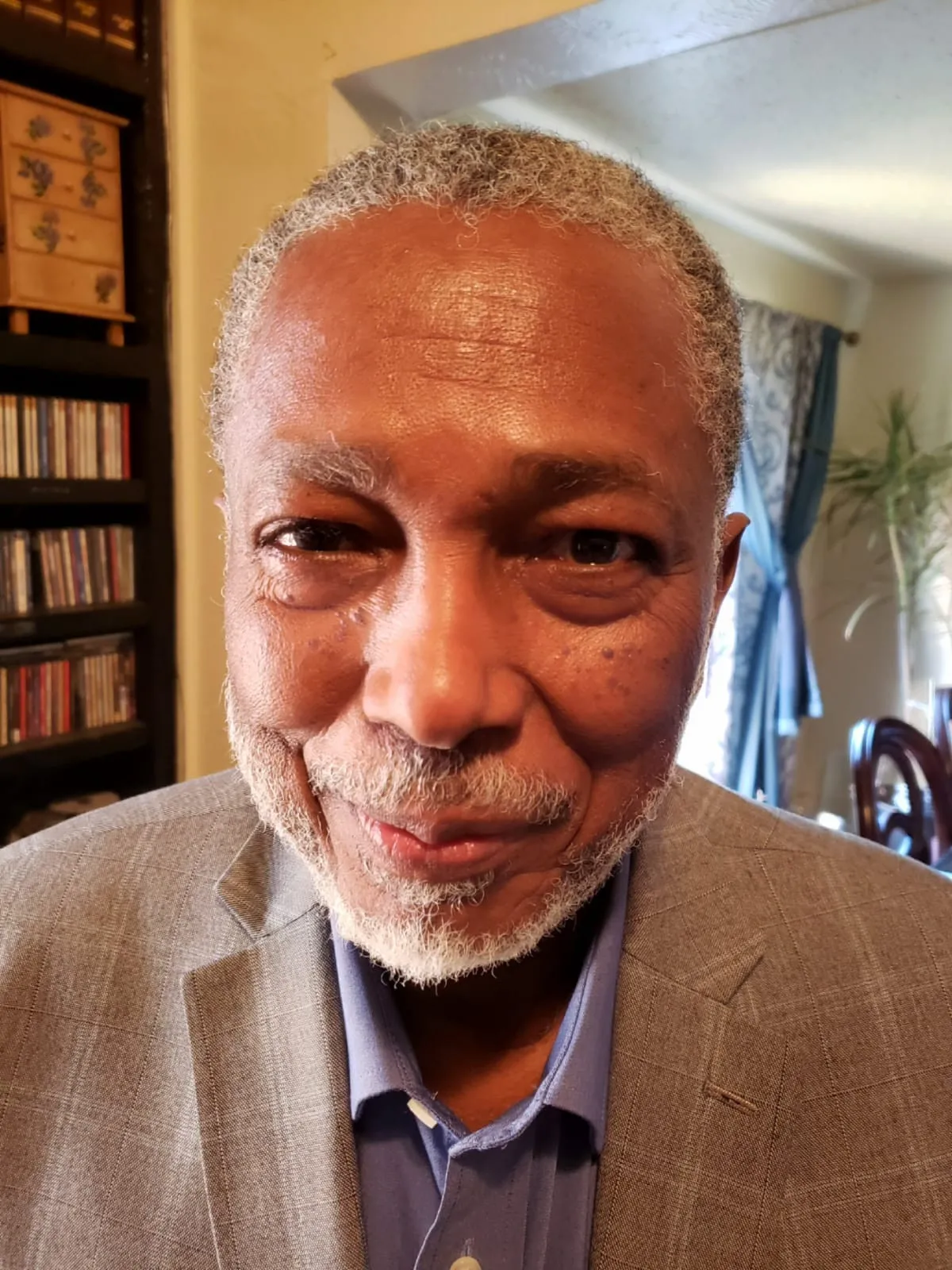

Lorenzo Araújo (San Cristóbal, República Dominicana, 1947). Estudió Lenguas y Medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y Artes Escénicas en el Palacio Nacional de Bellas Artes. Se graduó con honores de Lenguas Modernas del Colegio de Brooklyn (Nueva York). Entre sus textos publicados destacan Un breve canto de amor y muchos sueños (Poesía) (Listín Diario, 1977); Dos tiempos en la evolución de los mitos indígenas en la obra de Miguel Ángel Asturias (Crítica) (Suplemento Literario La Noticia, 1979); Muertos que viven (Cuento) (Editorial Palibrio, 2013); Poesía sin tiempo (Poesía) (Editorial Santuario, 2015); Mesianismo sociológico en la obra de Pedro Mir (Crítica) (Editora Universitaria UASD, 2015); Plegaria por la muerte de una hija (Poesía) (Author House, 2016); Nostalgia de los tiempos idos (Cuento y Poesía), 1ra edición (CM Publicidad, 2018), 2da edición (Editorial Santuario 2019) y Oda a la mujer (Editorial Santuario, 2019). En la actualidad vive en Oklahoma y trabaja como psiquiatra consultante para diferentes instituciones.

[1] Lorenzo Araújo, Canto a mi pueblo, Editorial Santuario, Santo Domingo, 2021, p. 31.

[2] p. 26.

[3] Ibid.

[4] p.13.

[5] p. 32.

[6] p. 33.

[7] p. 50.

[8] p. 51.