“Los que creen en su verdad –los únicos de los que la memoria de los hombres guarda huella- dejan tras ellos el suelo sembrado de cadáveres”.- M. Cioran

El mundo rebosa de cultos, de credos, de dioses. Hay demasiado culto fanático, demasiada fe ciega abonando y ensangrentando los caminos. Los extremos se imponen sobre el término medio, la locura sobre la sensatez, la fe sobre la duda. Hoy se cree mucho y se duda poco, cuando lo saludable debería ser más bien lo contrario.

En todo lo vital hay peligro de contagio. Capaz de todo y de nada, como pensaba Pascal, el hombre se contagia de cuanto existe: de lo bueno y lo malo, de lo bello y lo siniestro, de lo sensato y lo necio. Sólo que, curiosamente, es más proclive a dejarse contagiar del vicio que de la virtud, del delirio que de la lucidez, del desenfreno que de la moderación. Lo malo se pega, como dice la gente. De todo lo pernicioso que pueda haber en el mundo, tal vez lo que más rápido y frecuente se contagia es la imbecilidad. Uno quisiera que se contagiase también la inteligencia y la sabiduría, pero eso ya sería pedir demasiado. Los seres humanos, congregados en masa, pierden de inmediato la cabeza, empiezan a delirar y a concebir febriles proyectos. Debe ser cierto eso de que somos animales de costumbres, a juzgar por la facilidad con que nos acostumbramos al horror y la estupidez.

El fanatismo es uno de los peores contagios posibles del alma, peor incluso que cualquier enfermedad del cuerpo. Se riega pronto por nuestro tejido y nos devora por completo como un cáncer. Quien lo sufre es un enfermo de cuidado. En el fanático hay apasionamiento y desesperación, pasión desesperada. Quiere contagiar a todos de la alegría de su fe (de su religión, de su ideología) y aspira a que algún día ella sea la del mundo entero. No tolera que haya otra fe, o falta fe, a su lado. Es un ser obtuso, intolerante, intransigente; es también un extremista, pues no conoce término medio: o todo o nada. Le basta y sobra su fe para vivir y ser feliz, y nada más. Divide al mundo entre los que profesan su fe y los demás. Poseído de ideas fijas, de fiebres y delirios, es un iluso y, muy a menudo también, un ignorante. Lo mismo puede ser creyente que ateo, fundamentalista musulmán o judío que militante católico o protestante, nazi que estalinista o maoísta, trujillista que castrista.

El verdadero fanático siempre es capaz de matar o de morir por una idea, su idea, por una causa, su causa, por un dios, su dios. Y al hacerlo, se siente libre de toda culpa, pues cree estar haciendo lo correcto, cumpliendo un deber impostergable. No es raro que el fanatismo conduzca muchas veces al crimen y que el fanático se convierta en asesino en nombre de una causa que cree justa y verdadera. Si algo le caracteriza es su desprecio por la vida y por los demás. El fanático desprecia esta vida terrenal, la suya y la ajena, la desprecia porque no le colma. Hay algo más valioso que esta vida y es la verdad, su verdad. Por eso, sueña con otro mundo, en la tierra o en el cielo, sueña con un reino superior a este triste valle de lágrimas, en donde sus esperanzas y anhelos serán colmados. El fanático es un resentido cargado de hostilidad hacia la vida. Y, sin embargo, admitámoslo, hay algo de heroico (de un heroísmo monstruoso, incomprensible para Occidente) en el gesto suicida del joven palestino de Hamás que estrella un carro bomba contra un grupo de ocupantes israelíes, muriendo en el acto. Ese joven muere esperanzado por la promesa de ir al paraíso, donde le espera el Profeta, por haber contribuido a librar la Guerra Santa.

No sería exagerado caracterizar buena parte de la historia de la fe como la historia de la intolerancia. La fe (no sólo la fe religiosa, sino la creencia en cualquier verdad o entidad suprema por la que los hombres deben matar y morir) ha sido el fundamento y el origen de todas las persecuciones, purgas e inquisiciones. La fe contiene el germen de todas las formas de tiranía y opresión.

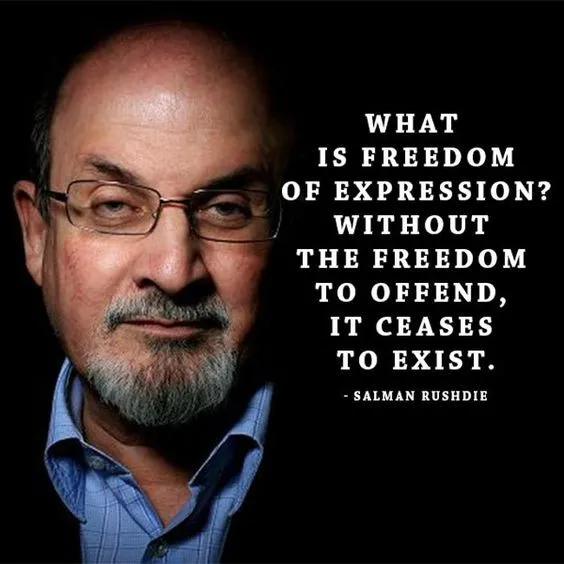

En nuestro tiempo, la figura del fanático religioso ha reemplazado a la del revolucionario ateo. Delirante y febril, llega a concebir la mayor de las ideas, la idea suprema: la idea de Dios. Inventa un Dios a su medida. Pero no inventa un Dios amoroso, compasivo y misericordioso, no. Inventa uno celoso y beligerante, terrible y vengativo. Ese Dios le ordena matar, y en nombre de ese Dios mata. Hace años leí en la prensa española la carta de un lector que condenaba la fatwa (decreto religioso) de sentencia de muerte decretada por el régimen de Irán contra el escritor Salman Rushdie por blasfemia contra el islam en su novela Versos fanáticos. Aún recuerdo aquella frase indignada que creo inmejorable: “Matar a un hombre para defender una idea no es defender una idea: es matar a un hombre”.