Cuando cumplió siete años, su padre le regaló El Principito. El libro le pareció hermoso y todavía hoy lo guarda en casa como un tesoro. Después se puso a leer historia egipcia porque quería ser egiptóloga y tenía entre ceja y ceja la antigüedad. Luego empezó a acercarse a la literatura alemana y más tarde a los clásicos rusos. Y así, poco a poco, pero con una consistencia de hierro, se fue haciendo lectora, una lectora de raza, y eso, con el tiempo, la ayudó a convertirse en escritora.

Estudió francés para leer a Camus en su idioma original, y en una época de su vida se hizo adicta a los ensayos, que leía con devoción, mientras su madre, en un rincón de la casa, escuchaba música clásica y su padre cumplía con ella el ritual de la lectura.

Meditaciones, de Marco Aurelio, lo leyó primero en francés, después en castellano y más tarde en alemán. Y un día leyó El Stechlin, de Theodor Fontane, y quedó prendada de ese libro; tan prendada que todavía lo califica como uno de los más bellos que ha leído en los últimos años.

Berta Vias Mahou (Madrid, 1961) es capaz de matarse con cualquiera por un título, por una coma, por una preposición. “Eso se llama libertad”, dice. La libertad de pensar, la libertad de sentir, la libertad de escoger. “Se aprende a ser libre en cada minuto y con cada libro”, expresa.

Terca como una mula, Berta cree en la libertad, en la belleza y en la soledad como premisas para hacer literatura. Tiene la facultad de atrapar las cosas pequeñas y llevarlas a sus libros. “Me inclino por una belleza sencilla, lejos de la pompa y la retórica, la que se puede encontrar en los detalles, en la vida cotidiana, en los más pequeños gestos”. Cuando salen los arcoíris en los cielos de Madrid, la ciudad donde vive, ella los toma del brazo y se va con ellos a caminar y los siembra en sus libros y los siembra en su alma.

Los recuerdos de Berta están llenos de colores. Igual que sus nostalgias. Igual que sus lejanías. En la infancia era el blanco de la nieve, y a veces el amarillo sonrosado de las manzanas; de adulta, el azul del cielo sin nubes y el de la serenidad, el del razonamiento y el de la tolerancia. Y hoy, en el otoño de su vida, tiempo de nuevos asombros, tiempo de lejanías, vive en un lugar donde puede hablar a veces con la luna llena de Madrid, que se mete en su casa y la atraviesa de punta a punta.

Poeta al fin, le gusta ver las puestas de sol desde su ventana. De los mayores asombros se encargan los pájaros. “Me gusta ver la partida y el retorno de los estorninos negros cada mañana y cada tarde”.

Berta Vias Mahou tiene una genealogía larga y difícil, complicada, que pasa por Francia, España, Alemania, Puerto Rico y quizás hasta por los países árabes.

Berta quería ser egiptóloga, pero terminó siendo escritora, “una escritora tardía”, dice ella. Su primer libro salió en 1998, cuando tenía treinta y siete años. Ahora tiene sesenta y dos y trece libros publicados, sin contar las traducciones.

Escribió una novela sobre Albert Camus y otra sobre Vivian Maier. En la primera –Venían a buscarlo a él (Acantilado, 2011), que obtuvo el premio Dulce Chacón de Narrativa Española, -recreó los últimos días del Premio Nobel y le inventó un final con base en la idea que muchos piensan y pocos dicen: que su muerte no fue un simple accidente de tránsito, sino un atentado que buscaba vengarse de su libertad de pensamiento.

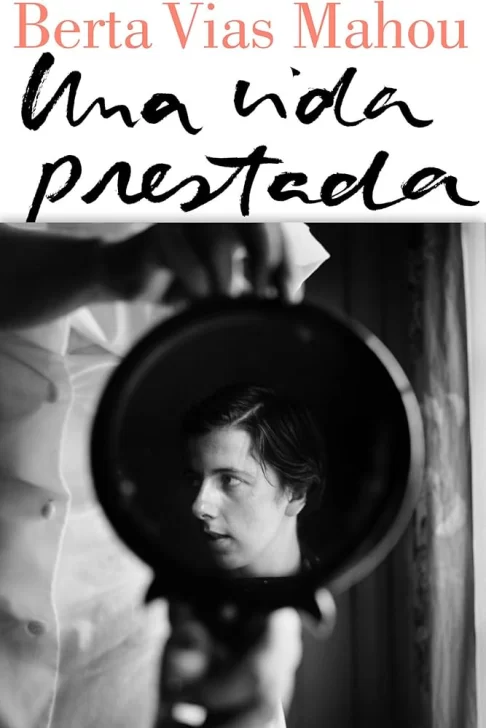

En la segunda, Una vida prestada (Lumen, 2018), contó la historia de Vivian Maier, una mujer invisible que, sin pretensión alguna, retrató el día a día de Nueva York y, tras su muerte, se volvió, en forma fortuita, en un ícono de la fotografía y del arte contemporáneos. Su primer contacto con esa fotógrafa invisible fue un artículo de Antonio Muñoz Molina que leyó su editora en el periódico El País, de España, en el que escribió: “La vida de Vivian Maier es una novela con todas las páginas en blanco”. Y ella, de inmediato, corrió tras ella.

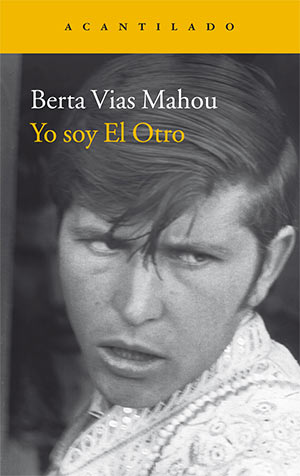

Berta también es autora de Yo soy el otro, una novela sobre la identidad basada en la vida de un torero; La mirada de los Mahuad, inspirada en la cantera de historias de su familia y tejida con la galanura invencible de su prosa; y La voz de entonces, una historia que sigue el rastro de su familia y que incluye entre sus escenarios a la isla de Puerto Rico.

Su última obra es Cocina de autor (Ladera Norte, 2024), que, según los editores, es “un lúdico trabajo de investigación que recorre la literatura universal en busca de 52 referencias a platos”, que fue preparado conjuntamente con Antón Casariego Córdoba.

Del capitalismo literario, Berta Vias Mahou dice: “Ese capitalismo y yo nos ignoramos mutuamente. He escrito siempre lo que he querido y como he querido. No me arrodillo ante nada”.

Berta se expresa en varios idiomas, pero escribe sus libros en castellano. Ha traducido, entre otros, a Odon von Horváth, Stefan Zweig, Arthur Schinitzler, Joseph Roth, Goethe y Gertrud Kolmar, una poeta alemana de origen judío que escribía para la posteridad y que murió en Auschwitz. Y dice: “Me gusta pensar que mis novelas tienen nacionalidades distintas. Que hablan idiomas diferentes, aunque estén todas escritas en castellano”.

Cada verano, Berta Vias Mahou, del brazo de Antón Casariego Córdoba, el compañero de su vida, camina hacia el norte y se refugia en una torre frente al mar, en un lugar del litoral donde la vida tiene otras reglas y el tiempo otras maneras de transcurrir. Allí, cumpliendo con el simple ritual de ver los días pasar, ordena sus nostalgias y se encuentra con ella misma. Y de esos silencios del litoral a veces sale un libro.

¿De dónde vienen sus apellidos Vias Mahou y qué conexión le queda con sus ancestros extranjeros?

Vias es de origen catalán y probablemente antes francés. Una pequeña localidad y una comunidad en el sur de Francia, en la región de Occitania, se llaman así. Y en el país galo hay bastantes personas que llevan ese apellido. El padre del padre del padre de mi padre, uno de mis dieciséis tatarabuelos, Juan Vias Paloma, salió cuando era joven de un pueblo de la comarca del Garraf, en Cataluña, y se estableció en Puerto Rico, donde acabó haciendo fortuna. Murió en Barcelona durante un viaje a la Península. Y allí está enterrado.

El apellido Mahou es francés, aunque la grafía remite a un posible origen árabe. Otro de mis tatarabuelos, el padre del padre del padre de mi madre, Casimiro Mahou Bierhans, nacido en Metz, vino a España a principios del siglo XIX y fundó en Madrid primero una fábrica de papel pintado, Las Maravillas, y después una de pinturas al temple y al óleo, que cuando murió pasó a manos de su viuda y entonces fue también de barnices y hielo. Luego los hijos, junto con la viuda, crearon una de las empresas de producción de cerveza más importantes de España.

Con los parientes que hoy día queden en el extranjero, descendientes de los ancestros nacidos o asentados fuera de España, no tengo ninguna relación. Ni en Puerto Rico ni en Francia, donde sin embargo tanto mi bisabuelo paterno como después mi abuelo paterno quisieron que estudiaran sus hijos.

La primera guerra mundial y la segunda, veinticinco años después, frustraron esa ilusión. Tuvieron que hacerlo en España, en Madrid. El vínculo con Puerto Rico se fue perdiendo, sobre todo a raíz de que mi abuelo Vias muriera de tuberculosis antes de nacer yo. Y el nexo con Cataluña antes, tras la muerte del tatarabuelo Vias.

En cambio, mi abuela materna y sus dos hermanos, hijos de Konrad Stauffer, ingeniero jefe en la fábrica de cervezas Mahou en Madrid y descendiente de otras dos familias cerveceras en Alemania, y de Julia Loewe Hinton, hija del fundador de la marca de marroquinería famosa en todo el mundo, también de origen alemán, sí que mantuvieron lazos con los parientes que entonces vivían fuera de España. Mi madre y sus hermanos cuando eran niños también tuvieron contacto con algunos de ellos, pues, al estallar aquí la guerra civil, se marcharon con su madre y su abuelo Konrad a Degerloch, uno de los distritos de la ciudad de Stuttgart.

¿Es posible mantener la conexión con las raíces a través de la literatura?

Sí. La lengua, y con ella la literatura, puede mantener viva esa llama. En nuestra casa mi madre quiso que se conservara el idioma alemán –frente al francés, que estudiaron tanto ella como mi padre y que después yo he querido aprender para escribir sobre Camus y releer su obra en la lengua original, o frente al inglés, que hablaban algunos de mis abuelos y que también estudiaron mis padres en el Liceo Francés–. Mi hermana y yo fuimos a un colegio alemán. Y las costumbres germanas de nuestra madre, que se crio con la suya, porque sus padres se separaron cuando ella tenía catorce años, impregnaron nuestra infancia.

En casa se comían cosas raras, con nombres que entonces a nuestro alrededor nadie entendía ni podía repetir, como Baumkuchen, Schwarzwälder Kirschtorte, Marmorkuchen, Linzertorte o Apfelstrudel. Y albóndigas a la Königsberg. Y Meerettichsoße, una salsa espesa de rábano picante, que se te mete en la nariz. También Marzipan, el rico mazapán alemán que, a diferencia del que se suele comer en España, es amargo. Y a los bitoques los llamábamos Fleischküchle, pastelitos de carne, término que hace reír a muchos alemanes.

Las palabras tienen sabor, en especial las de nuestras raíces. Sólo los nombres de la comida alemana consiguen que se me haga la boca agua. Mejor dicho, el oído agua.

En cuanto a mi padre, que pasó parte de su infancia en Puerto Rico, pues a los cinco años se marchó allí con su familia huyendo también de la guerra civil española, a veces nos dejaba con la boca abierta, nombrando cosas insólitas. Se refería a alimentos que no había aquí: el mamey, la guayaba, el bienmesabe, los guineos niños… O a animales que no conocíamos, como la rana coquí y el sapo concho.

El castellano sembrado en América floreció. Y yo en mi último libro, La voz de entonces, he querido rendir un pequeño homenaje a ese enriquecimiento.

Me gusta creer que tengo una identidad mixta, como un sándwich de varios pisos con muchos ingredientes, no sólo pavo y queso. O una tortilla paisana, hecha con varias verduras –guisantes, calabacín, pimientos de distintos colores–, además de chorizo o jamón serrano.

Que no sea una identidad fija, sino fluida, producto de la experiencia y de las lecturas. Wittgenstein en su Tractatus afirma que los límites de nuestro lenguaje son los de nuestro mundo. Y yo he querido abonar el mío, expandiendo sus fronteras, sin necesidad de salir de casa. La mezcla puede ser un buen antídoto contra la peste identitaria, los nacionalismos pueblerinos y el racismo.

¿Intelectualmente, cómo era su familia y cómo era el entorno en el que se formó? ¿Qué libros se leían en su casa, de pequeña y de joven?

Mi padre de joven fue muy lector. Leía de todo. Novelas que entonces, con la sequía cultural de la dictadura franquista, no se conseguían en España. Con el paso de los años y por motivos laborales –era ingeniero industrial– se concentró en la lectura de textos más técnicos.

Siendo ya mayor prefería el ensayo y los libros de Historia. Mi madre no fue tan aficionada a las letras, aunque sí a la música clásica y a la ópera. Pero no perdonaba la lectura atenta del periódico todos los días. Cuando yo empecé a escribir se fue aficionando cada vez más a las novelas. Sobre todo, a las mías.

Tengo un recuerdo que siempre me hace reír. Durante unas vacaciones en el norte mi padre primero, y después mi madre, se contagiaron de la monumental pereza de Oblómov, protagonista de la obra del mismo nombre del escritor ruso Goncharov.

Mi padre bromeaba sin cesar, cosa que hizo siempre, imitando al personaje en su imponente apatía. Mi madre no hacía más que leer aquellas páginas arrebujada bajo una manta, lo que puso en peligro nuestro rico y variado sustento.

Cuando mi hermana y yo éramos adolescentes en casa hacía mucho frío. En invierno el viento ululaba a través de las rendijas de los marcos de las ventanas. Solíamos juntarnos los cuatro en el salón a leer. En silencio, con el abrigo puesto y envueltos en mantas hasta las orejas. Parecíamos una pequeña tribu de mendigos en medio de una estepa siberiana. Y si sonaba el timbre de la puerta, nos asustábamos, aunque, por suerte, no sonaba casi nunca.

Yo entonces devoraba libros sobre Egipto y Grecia. Quería ser arqueóloga. Mi hermana sigue siendo una gran lectora, aunque ella estudió Biología. Y yo en la Universidad, en la Facultad de Geografía e Historia, hace cuarenta años, conocí al que después se convirtió en mi marido, que pertenece a una familia de grandes lectores, entre los que hay varios escritores, aunque todos ellos, los ocho hermanos e incluso los padres, escriben o escribían muy bien.

¿El principito, que en algún lado vi que fue su primer libro leído, fue un despertar literario en su vida?

Ese libro me lo regaló mi padre el día que cumplí siete años, en mayo del 68. Me hizo una gran impresión porque él nunca iba a comprar nada. El texto me pareció muy hermoso. También los dibujos. No sé si se puede considerar como un despertar literario, pero guardo el ejemplar como un tesoro.

También mi primer libro sobre arqueología, que me regalaron unas Navidades tres años después. Ya entonces quería ser egiptóloga. En casa no celebrábamos los Reyes Magos, como la mayoría de los españoles en aquel entonces, el día 6 de enero, sino el Nikolaus, que llegaba el 7 de diciembre, y el Christkind (el Niño Jesús), que lo hacía la noche del 24. El Nikolaus (Santa Claus o Papá Noel) traía pocas cosas, sin gran valor, aunque nos hacían mucha ilusión.

Estaban ricas, olían bien y eran de colores. Mandarinas, nueces, pasas, dátiles… Con todo eso, además de papel charol de color rojo, unos palillos para ensartar las pasas y algún dátil en las mandarinas, simulando brazos y cuello, y con algodón para las barbas pegadas a la nuez que hacía de cabeza y en la que se encasquetaba el gorro en punta de un rojo reluciente, nuestra madre fabricaba unos muñecos del Nikolaus muy graciosos. El Nikolaus o san Nicolás solía traernos algún libro. A veces de tapa dura. De Kasperle. O alguna de las aventuras de los siete secretos de Enid Blyton. O de las de Puck (cabecita loca, pero gran corazón). O los cuentos de Andersen y los de los hermanos Grimm. Tampoco el Christkind dejaba muchos regalos, aunque, en general, eran más lujosos. Mis primeras maletas, por ejemplo.

Una pequeña de cartón con rayas verdes y violetas cuando era niña. Otra ya para viajar siendo adolescente. De color granate. Y muy sólida. Y libros, con los que yo llenaba las maletas. Libros sobre Tutankamón, Ramsés II, Cleopatra, Nefertiti… Sobre el proceso de momificación. Sobre los aztecas, los mayas…

¿Cuál es el libro más hermoso que ha leído en su vida y cuál el más aleccionador?

No sabría decir cuál es el más hermoso, pero uno de los más bellos lo he leído hace cuatro años. Y estoy deseando volver a leerlo. Se trata de El Stechlin de Theodor Fontane, una novela de finales del XIX en la que apenas sucede nada.

Como escribió el propio Fontane en una carta a su editor: Un viejo muere y dos jóvenes se casan. Eso es prácticamente todo lo que ocurre a lo largo de quinientas páginas… Pero ese viejo, un Junker, un miembro de la antigua nobleza terrateniente de Prusia, un hombre que vive retirado con un sirviente con el que se entiende muy bien, es un humanista. Otros personajes en el libro son también tolerantes y abiertos. Sus palabras destilan paz, algo que me parece muy necesario en estos tiempos. Quizá tenga que ver con mi edad.

Y uno de los más aleccionadores también lo he leído hace poco. Hace incluso menos tiempo. Las Meditaciones de Marco Aurelio. Tan edificantes me resultaron que decidí leerlas no sólo en francés (busqué el libro primero en ese idioma porque escuché a un profesor de filosofía francés hablando de maravilla sobre el estoicismo en francés), también en castellano y en dos traducciones diferentes al alemán. Espero poder hacerlo pronto también en inglés. Así, la sana doctrina del estoicismo antiguo tal vez logre empapar mi carácter.

¿A qué ayudan a un escritor los primeros libros que lee?

He sido una escritora tardía, así que es probable que me hayan ayudado más los que he leído en la madurez, aunque creo que la edad en la que se decide si uno va a ser lector o no –y me parece imposible dedicarse a escribir si no se tiene pasión por la lectura– es bastante temprana. Entre la infancia y la adolescencia. Después va resultando cada vez más difícil que uno adquiera el gusto y la costumbre de leer.

¿Hay una genealogía literaria en su familia y en su entorno, o la literatura empezó con usted?

Nadie en mi familia se ha dedicado a escribir. Quizá una de las personas que más influyó a la hora de que me decidiera a hacerlo fue Pedro Casariego Córdoba, el hermano mayor de mi marido, uno de los mejores poetas españoles del siglo XX y uno de los más originales. Su ejemplo, el trato con él, sin darme cuenta, debió de llevarme un buen día a coger el recado de escribir.

Si usted puede poner colores y aromas en sus libros, como consta que lo ha hecho, también puede hacerlo con los días de su infancia. ¿De qué color fue su infancia y qué colores nuevos le regaló la llegada a la adultez?

Aparte de colores, aromas y quizá incluso sabores, me gusta pensar que mis novelas tienen nacionalidades distintas. Que hablan idiomas diferentes, aunque estén todas escritas en castellano. Los pozos de la nieve sería mi libro alemán. Venían a buscarlo a él, el francés. Yo soy El Otro, el más español. Una vida prestada, el estadounidense. La voz de entonces, medio boricua. El próximo pretendo que sea el ruso. La literatura en esa lengua eslava oriental, que por desgracia no he aprendido, es para mí una de las más importantes como lectora.

Volviendo a los colores, el de mi infancia sería el blanco. Y sobre el blanco, el rojo, el amarillo, el verde… Mis primeros años de vida los pasé en Alemania, donde se instalaron mis padres poco después de que mi padre acabara la carrera y de que yo viniera al mundo. Fue allí donde consiguió un trabajo. Y allí nació mi única hermana. En Bad Honnef, cerca de Bonn.

Allí sí que hacía frío. Según mi madre yo me tiraba del carrito cuando me sacaba de paseo, de modo que decidió consultar a un médico. En cuanto el doctor vio cómo me llevaba vestida –con unos leotardos y un triste anorak, muy finito, heredado de uno de mis primos mayores– entendió lo que ocurría. A los niños alemanes los envolvían en varias capas de ropa bastante gruesa.

Si pienso en mi infancia, lo veo todo blanco. Nieve y hielo a mi alrededor. Y cielos descoloridos. Mi hermana y yo allí nunca vimos las estrellas, de tan temprano que nos acostaban. Pero cuando llegaba la primavera o salía el sol, incluso en invierno, el blanco se disipaba y otros colores resplandecían. El amarillo y sonrosado de las manzanas. El verde en los jardines y en las copas de algunos árboles. El castaño rojizo de las colas de las ardillas, que saltaban de un tronco a otro delante de la ventana de la cocina y a las que yo acechaba de reojo sin soltar de las manos un libro de tela con dibujos, mientras mi madre con una paciencia infinita hacía todo lo posible para que tragara un poco de puré.

¿Qué colores me ha traído la edad adulta? El azul. El color del cielo sin nubes. El color de la serenidad. Del razonamiento. De la tolerancia. El de mi admiración. La que he sentido siempre y aún siento por mi padre y por mi marido, dos personas extraordinarias.

El color también del poeta Pedro Casariego Córdoba. Soy un hombre de un solo color, escribió hace muchos años en su “Manifiesto”. Cuando me miro en el espejo veo un hombre de un solo color, de un solo disco, de una sola pieza, de 28 años: azul, tela eterna…

¿Visto desde su balcón, cómo es el cielo de Madrid y qué asombros le regala su ciudad cuando se para frente a su ventana cada día?

El cielo desde aquí es enorme, muchos días de un azul rabioso, aunque otros, aparece cubierto, como si estuviera enfadado. Desde aquí las nubes parecen rebaños de borregos gigantes correteando y dándose empujones. Vivo en un piso doce, lleno de grandes ventanas que dan a los cuatro puntos cardinales. La luna llena se mete dentro y atraviesa la casa de una punta a otra.

De los mayores asombros se encargan los pájaros. Gorriones, urracas, gaviotas como enjambres de insectos volando muy alto, vencejos, palomas, grullas, cigüeñas con la tripa dorada, cernícalos, halcones, algún buitre e incluso una vez un búho real, aleteando despacio al borde de la fachada. Me gusta ver la partida y el retorno de los estorninos negros cada mañana y cada tarde. Miles de pájaros locos. En pelotones. Como proyectiles. Montando un guirigay. Son los obreros del aire.

Esta mañana en la ventana de mi dormitorio vi unas nubes largas y espesas de color rojo. Los estorninos salieron de su refugio en dirección al campo y en un instante las nubes palidecieron, como si esos pequeños vampiros les hubieran chupado la sangre a todas. Como si ellos fueran niños succionando sorbetes de frambuesa camino del colegio.

¿Y desde su altura, cómo se ven los colores del tiempo, es decir, de las estaciones, de las tardes, de los días y las noches? ¿Y cómo transcurre el simple espectáculo de ver caer la lluvia?

La lluvia azota los cristales y con el viento lo pone todo patas arriba. Parece que vas a salir volando. Hay que atar las plantas, la ropa y casi hasta las sillas en la terraza y a veces incluso los cuadros y los libros dentro de casa. Me gusta ver la puesta de sol. Los destellos de color naranja en las fachadas metálicas y en los ventanales de algunos edificios. Siempre he querido tener alguna ventana orientada hacia el oeste.

Ahora puedo ver también la salida del sol. Aquí, como en la torre junto al mar en el norte en la que nos escondemos cada verano desde hace treinta años, se encuentra uno inmerso en los cambios de las estaciones y de las horas. Incrustado en un trozo de naturaleza, incluso en la ciudad. Y tan consciente del paso del tiempo, que se siente uno vecino de la muerte.

¿Salen arcoíris en Madrid?

¡Sí! Y desde aquí se ven gigantescos. Una guirnalda que ilumina los tejados, como en una verbena, con limonadas y farolillos. Antes sólo los veía cuando íbamos de viaje. Por la carretera. Ahora puedo contemplar el arco completo sin necesidad de moverme de casa.

¿La belleza y la libertad siempre deben ser premisas de la literatura?

Creo, como el suizo Robert Walser, que el único suelo en el que el poeta puede producir es el de la libertad. El poeta entendido en sentido amplio. En alemán, Dichter significa poeta, pero a la vez escritor, desde cuentista o novelista hasta dramaturgo. La belleza también es una premisa fundamental de quien se dedica a escribir, aunque cada uno la entiende de una manera.

Me inclino por una sencilla, lejos de la pompa y la retórica, la que se puede encontrar en los detalles, en la vida cotidiana, en los más pequeños gestos. Esa que de pronto nos hace llorar. La libertad se nos escapa entre los dedos, como la vida, siempre nos parece poca. Además de que frente a la nuestra está la de los demás.

En los libros, mientras se lee y se escribe, la sensación de libertad se dilata. Casi no oye uno ni la llamada de una madre o la de un marido a la hora de comer o cenar o a la de apagar la luz por la noche. Ni otras voces que nos reclaman para que hagamos lo que tenemos que hacer, que no siempre es leer, escribir o soñar.

A la hora de escoger historias, caminos y palabras me siento totalmente libre. Gracias en gran parte a que soy terca como una mula. Capaz de hacer pulsos gitanos por defender un título, una preposición o hasta una coma, tanto cuando estoy traduciendo como cuando escribo. Aunque escucho las sugerencias. Pero al final hago lo que me da la real gana. Se aprende a ser libre cada minuto. Y a no serlo también. En la vida y con cada libro.

¿Qué le resta libertad al novelista y a la creación literaria hoy?

El deseo de tantos no sólo de ser famosos, sino de vender por encima de todo y vender además toneladas de libros, jaleados por las editoriales y por un público a menudo poco preparado. Pero es lógico. Todos queremos comer, tener calefacción en invierno, viajar. La presión debe de ser más fuerte si uno tiene hijos. Yo no los tuve. Y tal vez por eso mi grado de autonomía es mayor.

¿Cómo se lleva usted con el capitalismo literario, ese que hace que los libros sean una mercancía potable en los mercados y atractiva para lectores?

Ese capitalismo y yo nos ignoramos mutuamente. He escrito siempre lo que he querido y como he querido. No me arrodillo ante nada. La fama no me parece deseable, sino más bien un monstruo dispuesto a devorar nuestra existencia, nuestra intimidad. Quizá por eso no me costó demasiado meterme en la piel de alguien como Vivian Maier. Mucho más difícil resultó hacer lo mismo con un torero que quería triunfar por encima de todo.

¿Qué tiene que ver la creación literaria con la soledad y con el silencio? ¿A usted le consta que existe la soledad del escritor o eso es parte de la mitología que se han construido algunos autores?

Soledad y silencio me ayudan a pensar, a leer, a escribir. Desde que era niña. No es mitología. Desde este punto de vista, para mí habría dos tipos de escritores. Aquellos a los que casi todo el mundo llama grandes, que para mí no son necesariamente los mejores, y los que yo considero buenos. Como dice Musil en El hombre sin cualidades el gran escritor no para de recibir invitaciones y de participar en congresos y certámenes.

En toda ocasión debe estar atento a su negocio. Viaja mucho, es recibido por ministros, da conferencias aquí y allá, escribe todos los prólogos, pronuncia discursos conmemorativos, expresa su opinión sobre todos los acontecimientos importantes… Y, después de hablar de lo que llama la gran industria del espíritu, Musil añade: El gran escritor deja de ser, sin darse cuenta, independiente…

En cambio, en torno a quien escribe sin convertirse en un gran escritor no rondan más que las moscas. O, con suerte, algún lector extraordinario. Yo tengo por lo menos dos, Vianco Martínez en Santo Domingo y Alain Pierson en Francia. No sueño con ser una gran escritora, sino simplemente buena.