Capítulo II

De “Crónica escrita sobre agua”

En las entrañas del furioso ciclo hidrológico que somete a Samaná al exotismo tropical, continué un difícil llamado al memento. Un recuerdo ajeno pide desarchivo y usa la memoria anatómica que me acompaña tras mi primer grito para ser contado.

Desde que Raúl Pilling-Riefkolh me envió hace un par de semanas unos folios por mensajería electrónica, la crónica escrita sobre agua me dice “acuérdate” de algo que otra persona vivió y no conmigo. Es un sentimiento que disputa al olvido y, como no tiene testigos, se sirve de la experiencia sensorial y emocional subjetiva que se lee en las transfusiones que recibí, cuando su tinta me dio la vida.

De visita en las lomas de la península angosta, encontré por Samaná recursos para el relato líquido inédito. Bajo una pequeña tormenta y con insomnio, me dispuse a pensar en las horas mías antes de nacer, en las que mi mamá lloraba triste la partida de la suya, cuatro días antes.

Como el día que salí del vientre materno, la oscuridad de la lluvia cegaba los senderos y trillos de Samaná. Bajo la precipitación violenta y fría, presupuse cómo fue ese día que olvidamos, a pesar de ser inaugural en este mundo, así como la imposibilidad de reconocer los previos de la gestación.

Mi arribo a esta existencia envuelta en una bolsa de líquido amniótico proveniente de un cuerpo que de caliente pasaría a temblores fríos, sometido a dolores físicos y emocionales, habría sido como esos dos días bajo la lluviosa playa El Valle de Samaná, una herradura que se abre como un útero al océano Atlántico debajo del Trópico de Cáncer.

Muerte y vida se sucedieron entre los últimos días de julio y los primeros de agosto del año que me parieron, y fue mucho para mi mamá.

Declaró Isabel Allende, naciente por estos mismos días del giro de la traslación, a propósito de su vuelta número de ochenta, en una entrevista, que el lector de hoy es distinto y visual. Lleva razón la chilena, los lectores de hoy pensamos la narrativa escrita tan parecida a la mecánica de la radio y la televisión.

En esas dos noches insomnes, me puse a buscar qué flotaba en el aire en la Tierra el día que yo abrí los ojos a sus maravillas. YouTube, una Alejandría de imágenes y sonidos, suministra dos expedientes en contrapunto bajo la pestaña August 3, 1964. Encontré una conversación horrible y una música maravillosa saliendo al aire junto a mi primera bocanada. Bombas y acordes acompañaron mi primer llanto.

El primero sería el silbido mortífero de las bombas de napalm cortando el aire de Vietnam. Un parte de guerra audiovisual del día que nací muestra al presidente estadounidense Lyndon B. Johnson, instruyendo a Robert McNamara a lanzar un ataque en el país asiático. LBJ & RM, August 3, 1964

No se escucha el ruido del bombardeo, pero lo conozco, aunque no lo recuerdo. En meses esos mismos señores, enviarían hasta mis oídos similar ruidillo espantoso de vuelos de combate. Desde mi cuna, me quejé temblorosa por la impertinente bulla de los ataques aéreos de la intervención norteamericana durante la Revolución de abril de 1965.

No solo vietnamitas murieron ese lunes. Mi mamá exhaló hasta la línea plana cardíaca ese August 3, 1964. No es metáfora, ella se fue y se quedó en el lado desconocido por un rato. Suficiente tiempo para que le avisaran a mi papá y a mi tía Nora, sentados fuera de la sala de partos con mis hermanitos, que la habían perdido. Ellos dos nunca olvidaron la eternidad de esos minutos, frente a tres niños que esperaban solo una de dos posibilidades: un varón para jugar con Guaroita u otra repetida niña.

El alojamiento de mi estadía reciente en Samaná, una choza ecológica de tres niveles nos suspendía a merced de los elementos. El agua, en su perfecta maniobra circunferencial, encierra al visitante en su diámetro y se apodera de los sentidos. Samaná es una maqueta animada del dibujo del ciclo del agua en el viejo libro escolar. Se precipitaba ruidosa, silbando hasta los oídos como las bombas de LBJ.

De la historia escrita sobre agua, el día que nací es solo un pasaje en el viaje de regreso anterior a mi vida. El parto de mi mamá es el umbral.

Filomena, mi perrita, debido a su aguda audición, daba vueltas inquietas por la recámara con el lomo mojado por la lluvia que la sorprendió fuera de la choza; desde las entrañas de la loma en que nos alojamos, a espaldas de la ciudadela rústica de la posada ecológica, el olor a barro mojado nos recordaba hasta las narices que estábamos dentro de la matriz fabulosa, formada por ríos subterráneos, el agua evaporada y la mar.

Miraba una y otra vez la información y las fotos de los documentos remitidos por Raúl Pilling-Riefkolh, preguntándome cuáles serían las palabras apropiadas para conjuntar lo que a mi corazón ellos le dicen. Continué el viaje de investigación por estas fuentes inusuales hasta hechos anteriores a mis días.

En la maternidad de La Altagracia aquel día me recibía el joven doctor Octavio González Nivar, quien hacía su registro de peso, tamaño, diámetros del tórax y la cabeza, así como la hora de nacimiento, con un bolígrafo azul sobre una ficha rosada con la imagen de la bebé Gerber.

Se debía a su protocolo de rutina pediátrica mientras mi madre, a esas 4:30 horas de la tarde marcadas por su asiento, yacía inerte. Presumo que fueron las enfermeras quiénes avisaron a mi papá y tía Nora, en lo que el ginecólogo insistía en traerla de vuelta a la vida. En ese intervalo, ni mi primer llanto la despertaba.

González Nivar, que antes había recibido a mis hermanos, habría tenido también fuertes emociones, mientras cuidaba de mí en esos momentos difíciles. La muerta por un rato contaría muchos años después que siempre fue cobarde a la hora parir, honestidad que respeto. Los partos me aterran, son un momento en que los brazos de los médicos, más que a vientres maternos, parecen extraer misterios pertenecientes a celosas dimensiones de otros confines del universo.

Ese lunes, por algún motivo desconocido, a la siempre delgada Amanda, mi mamá, debilitada por las circunstancias, el otro lado de los misterios la quiso como inequitativa compensación.

Los truenos de Samaná cortaron la energía eléctrica en la madrugada. Filomena lo notó, pero se durmió de nuevo cansada de correr con su papá por la playa y él la acompañaba durmiente. La historia escrita sobre agua no me dejaba encontrar el sueño. Estaba ahí afuera, en Samaná, estimulando mis sentidos, entre el frío y la sensación de convulsión húmeda, como también en mi cabeza, buscando escritura.

Más temprano, ese sábado treinta de julio, Raúl Pilling-Riefkolh me escribió en Twitter algo hermoso. Dijo que nuestras islas eran “cuentas de ese primoroso collar que es el archipiélago antillano”. Nuestras tierras son apenas una cadena cruzando el cuello de agua Atlántica hasta el cuerpo Caribe.

En el mapa marítimo de la América insular, las islas son dijes, pequeños adornos como Raúl poetizó. Entendí que somos residentes de pequeñas tierras mojadas, como los pasajeros de barcos que cruzan el bravío Mare Nostrum tropical y me dormí, feliz de saberme en Samaná, el broche al centro de ese collar.

Debido a su avanzado embarazo, a mi mamá se le ocultó la gravedad de la suya. Mi abuela fue una mujer a la que algunos de sus nietos recuerdan severa y peleona, pero para mi mamá siempre era, —Ay, mi mamá, una evocación que adjuntaba amor, admiración y dolor. No estaba preparada para su deceso, la abuela estaba en sus sesenta bajitos, trabajaba como maestra y todavía tenía en casa a dos hijas solteras, Evelia y Leticia. El corazón de la embarazada a punto de parir estaba destrozado.

En los años sesenta del pasado siglo, la anestesia general se ofrecía como opción a las parturientas. La angustia sedujo a la sedada y los médicos no conseguían hacerla volver; en tanto, yo inhalaba y exhalaba aprisa, empezaba un hambre inagotable por embeber cada segundo de la vida, palabras que utilizó mi entrañable amiga y prima política Wanda Perdomo este miércoles con motivo de mi cumpleaños, en su siempre fino análisis de mi carácter impaciente, como parte de su mensaje de felicitaciones el pasado miércoles 3 de agosto.

Antes, el domingo treinta y uno de julio en Samaná, al bajar a la playa El Valle, una herradura de océano tan virginal como sugerente, me senté a leer los comentarios provocados por el capítulo primero de esta crónica, publicados el sábado.

Como los personajes de Rashomon (1950), mis hermanas entraron por vía de WhatsApp al relato con sus versiones de Humberto Pagán, el abuelo. —¿Tú estás clara que Humberto Pagán no era más que un hijo de la gran señora? Me cuestionó Amandita. —Desafortunadamente solo trajo mucho dolor a la abuela y a sus hijos, concilió Leticia. Eso y la nacionalidad estadounidense para varios nietos, justo es agregar. Como decía mi mamá en vida —Bueno, al menos sirvió para eso el viejo ese.

Como en la referida película narrada por varios testigos, en lo que se guarecen del paso de una furiosa tormenta, todas las versiones son dimensiones de la verdad, incluida la mía que nunca se libra de la corrección por ser la hermana que llegó de última a las historias familiares. Excepto que, como les avancé, a mis hermanas, mis más honestas críticas, la crónica escrita sobre agua no pertenece al abuelo sinvergüenza.

El tiempo es como el juez invisible, al que los personajes en la mencionada película de Akira Kurosawa le declaran su interpretación sobre los hechos. Todo relato tiene múltiples versiones y una verdad a veces solo visible parcialmente, el conjunto nunca se integra en una historia única. La crónica escrita sobre agua no es siquiera mi versión, pertenece a los elementos de la naturaleza sus únicos testigos sobrevivientes. Como en la historia medieval japonesa llevada al cine, hay alguien fallecido que trae su versión desde los recursos naturales y los vetustos documentos.

Dos trompas de agua dulce bajan a cada lado del balneario El Valle. Ofrecen al océano Atlántico agua limpia que mi perra tragó de prisa, luego de muchas carreras por la arena con su papá y unas purgas por tragar sin querer agua salada del mar. Un viaje a Samaná es como una travesía por las aguas antillanas, como hacían los barcos por el mar Caribe y el océano Atlántico en los tiempos anteriores a la aviación comercial. En esa península montañosa se experimenta una sensación de navegación permanente entre corrientes líquidas que suben y bajan.

El martes 2 de agosto esperaba a mi cardiólogo, y pronto debería enfrentar la escritura del presente capítulo. No pasaba nada con mi salud, fue un chequeo de rutina necesario al agregarse en horas un año más al calendario. Con este médico con alma de amigo lo cardíaco es solo una parte de la visita, de su consultorio salgo con apuntes sobre qué leer, ver en el cine o escuchar en Spotify. Por la copiosa lluvia que caía, salí temprano para agarrar la primera cita y poder conversar buen rato con Bebeto, el doctor.

En la sala de espera tenía los pies mojados, y como Filo en la playa, todo el lomo empapado que el paraguas no pudo atajar cuando me bajé del vehículo en medio de un aguacero y caminé varios metros hasta la clínica Corazones Unidos. Mientras espero al cardiólogo que llegaría puntual, con sensación incómoda de frío y humedad, levanto la mirada y encuentro un nombre familiar en la puerta conjunta a la de mi cardiólogo: Doctor Octavio González Nivar, Pediatra.

Mi gran amigo Eduardo Jorge Prats, que tiene la gentileza de leerme cada sábado, me ha hablado de las coincidencias significativas de Carl Jung. Yo temo que mi prosa califique de realismo mágico, chafa y anacrónico, como las novelas que Elena Garro detestaba por comerciales, pero debo tener cerca de treinta años que no veo al doctor González, y cerca de medio siglo que no lo consulto o esto es, que mi mamá no me lleva con él.

Fui incontables veces con ella donde él, cariñoso y divertido pediatra, cuando mi mamá me sacaba de las clases en la primaria con algún dolor. Resulté la más enfermiza de los hijos, y a cada rato me llevaba con González, incluida la vez, hace cincuenta años, que el médico me disputó a la muerte luego de una anemia crónica con una semana de internamiento en la clínica Gómez Patiño. Cuando me veía a media mañana en su consultorio de la avenida Bolívar subía las manos y me decía: —¡Otra vez tú aquí! Luego de verme, recetarme algo, calmar a mi mamá, como a todos sus pacienticos, me regalaba una paleta.

Mojada y físicamente incómoda frente a su puerta, volví a sentirme como el bebé a punto de nacer dentro del vientre de una madre profundamente triste y más muerta que viva. Tengo una foto del registro de mi nacimiento en Facebook, la mostré a la secretaria del pediatra, que en ese momento no había llegado. Ella, una joven que podía ser mi hija me dijo cuando leyó el acta rosada en la foto: —Wao, la misma letra del doctor, así supe que, en medio de aquella emergencia, el consagrado doctor era la persona que había asentado, de su puño y letra, mis datos vitales en esa tarjeta que conservo hasta la fecha.

El otro audio de la pestaña August, 3, 1964, fue un hallazgo y regalo de cumpleaños de mi hermana Amandita hace unos agostos atrás. Son Los Beatles cantando al aire en vivo en la BBC de Londres, La noche de un día difícil, su nueva canción y título de la película a estrenarse en los siguientes días. En esta ocasión escuché con otros oídos su emblemático y misterioso acorde suspendido introductorio (A hard day’s night opening chord)

¿Dónde se fue mami todo ese rato en que su vida se suspendió? Se fue detrás de su mamá, ahora me convenzo, pero no como la mamá mía, de los otros o la esposa de mi papá. Quiso dejar de sentir el frío húmedo que, acaso en su subconsciente, le retrotrajo a otro momento vulnerable cuando tenía diecinueve años; una mamá con sueldito de maestra, salud de asmática, enviada en un barco de Santo Domingo a Barranquilla, su ciudad natal a vivir, pero esta vez sin su mamá.

No se trató de un viaje de placer o de lujo, fue un viaje de necesidad junto al papá de chaperón, que al menos tuvo el tino de dejarla con una buena familia barranquillera, los Baca, donde tuvo una vida digna entre personas que se convirtieron en sus parientes de cariño, aunque alejada de su mamá y sus hermanos por unos tres años, mientras el papá continuaba su vida bohemia por otros rincones de esa ciudad del Caribe colombiano.

Tanto la primera etapa colombiana, entre su nacimiento y los siete años, como esa experiencia segunda entre 1946-1950, configuran varios capítulos aparte de la presente crónica que se gobierna y solo me dicta apuntes. Hoy solo me pregunto qué sentía esa muchachita tan parecida a la vez a mi hermana Leticia, a mi sobrina Verónica, a mí, a sus bisnietos de grandes buches y sobre todo en la imagen de perfil a mi hijo Simón, asmático como ella, con su pechito doblado, en esas fotos remitidas por el recién conocido primo boricua.

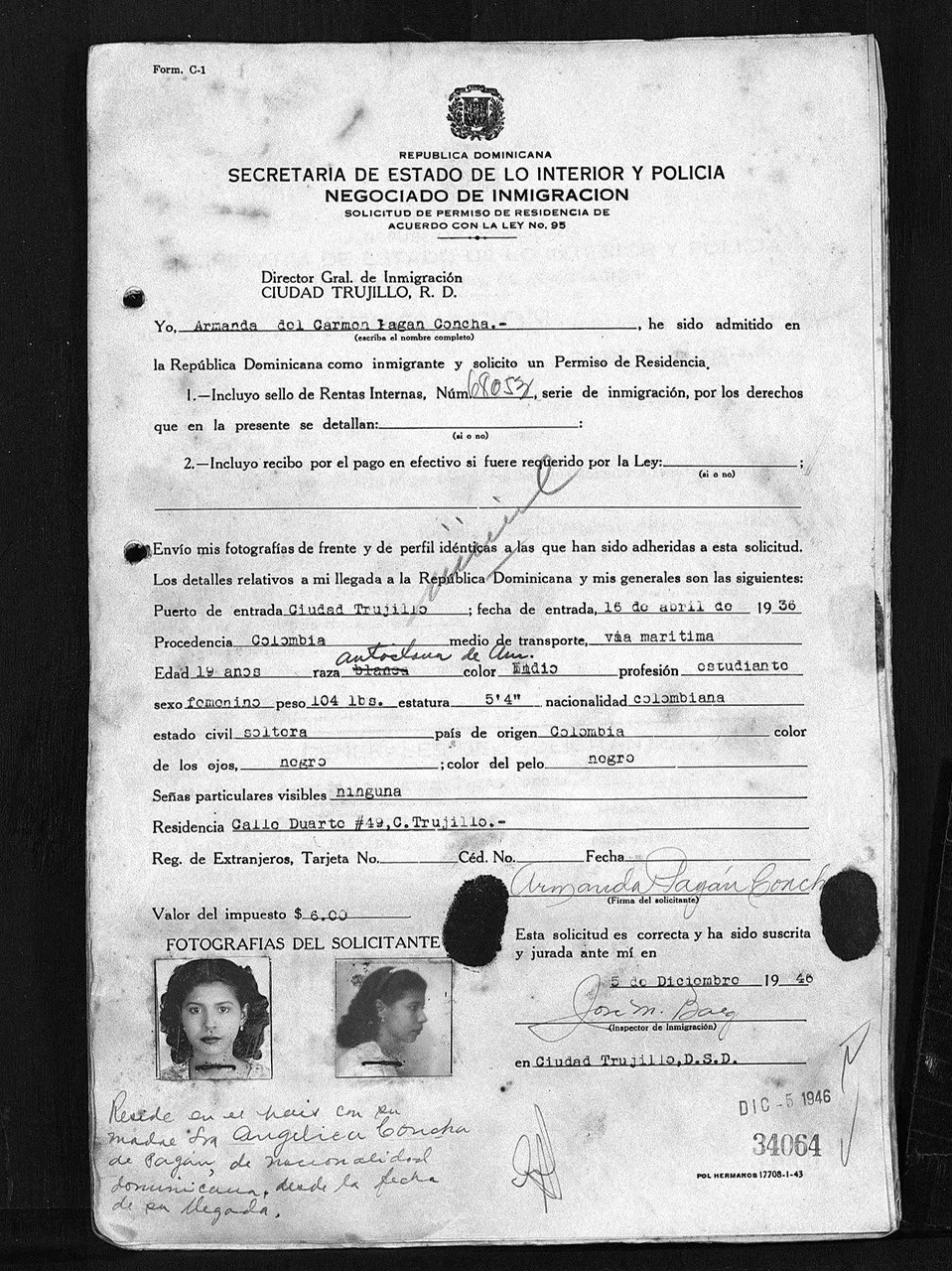

El documento que me mandó Raúl Pilling-Riefkolh, que acompaña el presente artículo, entre otros, por la mensajería de Twitter y que no me deja tranquila, es el acto migratorio emitido por la Secretaría de Estado de Interior y Policía denominado Negociado de Inmigración, expedido en Ciudad Trujillo el 5 de diciembre de 1946; seguramente emitido cuando regresó a Colombia en esa segunda travesía por mar, porque la situación económica no era buena en la casa materna.

Para la dictadura instaurada en República Dominicana era solo una extranjera, soltera, de 104 libras, ojos negros, 5 pies 4 pulgadas de estatura, la misma mía antes de que empequeñeciera, de raza “autóctona de las Américas” y color indio, nótese que “blanco” quedó tachado y con razón, residente en la calle Duarte # 49 de Ciudad Trujillo, procedente de Colombia en 1936. Increíble hallazgo de mi recién conocido pariente. Por décadas escuchamos a mi mamá contar cómo vino de Colombia una niña con su mamá y los hermanitos, luego de que la abuela abandonara al abuelo; y cómo después, regresó sola con él. Nunca lo dijo, pero debió sentir una profunda incertidumbre ante la separación.

Pilling-Riefkolh, solo estaba tratando de demostrarme con su envío que somos primos, puesto que encontró en el árbol genealógico de su familia este documento perteneciente a mi mamá, hija de Humberto Pagán Morales, vinculado a su ascendencia, entre otros. No sabe hasta que me lea el primo la profunda llaga histórica que toca con la remisión de este certificado, por eso le pedí días para procesar su descubrimiento.

¿Qué podía recordar esa muchachita de Colombia de donde salió a los siete años en un barco, como consta en el acta remitida por Raúl? ¿Qué sentiría al alejarse en otro barco, pero sin su mamá y sin la seguridad que conocía? Su casa, sus hermanitos, su mamá. Ay, mi mamá.

Para ella, la noche de un día difícil fue el día en que la montaron en el segundo barco y el 3 de agosto de 1964, sin latidos en el pecho, regresó como el acorde suspendido de la canción que me ha alegrado a mi tanto; buscó en el aire sin respiración a su madre otra vez, mientras se alejaban la una de la otra, esta vez para siempre. El instinto de muchachita perdida en una crónica escrita sobre agua, la llevó por un rato a alcanzar a su madre desaparecida, los segundos que duró en suspenso. Estuvo flotando como el acorde misterioso hasta regresar a ser mi mamá otra vez.

Finalmente, sabría qué decirle a Raúl. Lo entendí con los pies mojados y la humedad gélida como el feto que fui hasta ese mismo día, hace cincuenta y ocho años, frente a los consultorios de los dos doctores el martes pasado, día 2, uno antes de mi cumpleaños. El destino me colocó frente dos umbrales: en uno trabaja el noble médico que registró mi entrada a la vida y el otro, tan noble como el primero, quién acaso será el encargado de registrar mi partida un día, que espero sea lejano.

Estuve frente a dos pasadizos junguianos, circunstancia que Jorge Prats no va a dejarme ignorar. Esa experiencia junto a la furia de ciclo hidrológico samanense del viaje que mi amado me regaló de cumpleaños, me sugieren que esa muchachita de diecinueve años, que no era mamá, abuela, ni esposa de nadie, solo una criatura asmática, asustada y triste, que lloró con los pies enchumbados, ante la incertidumbre y las seguras lluvias marítimas en ese barco abordado en 1946, con destino a lo desconocido.

De su pecho quizás salió el pitillo de la congestión, cuando presa de la indefensión vio el puerto de Santo Domingo desaparecer de su mirada y la nave se mecía sobre el mar Caribe hasta la oscuridad. Puedo oler la lluvia aproximarse.

Nadie puede contar su historia. Nadie, solo el agua.