El distinguido periodista e intelectual Fausto Rosario Adames, en su programa de televisión ¿y tú que dices?, viene realizando una serie de interesantes entrevistas con juristas, historiadores, académicos y dirigentes políticos en las que se han abordado temas históricos relevantes de nuestro país, sobre todo del período posterior al ajusticiamiento de Trujillo.

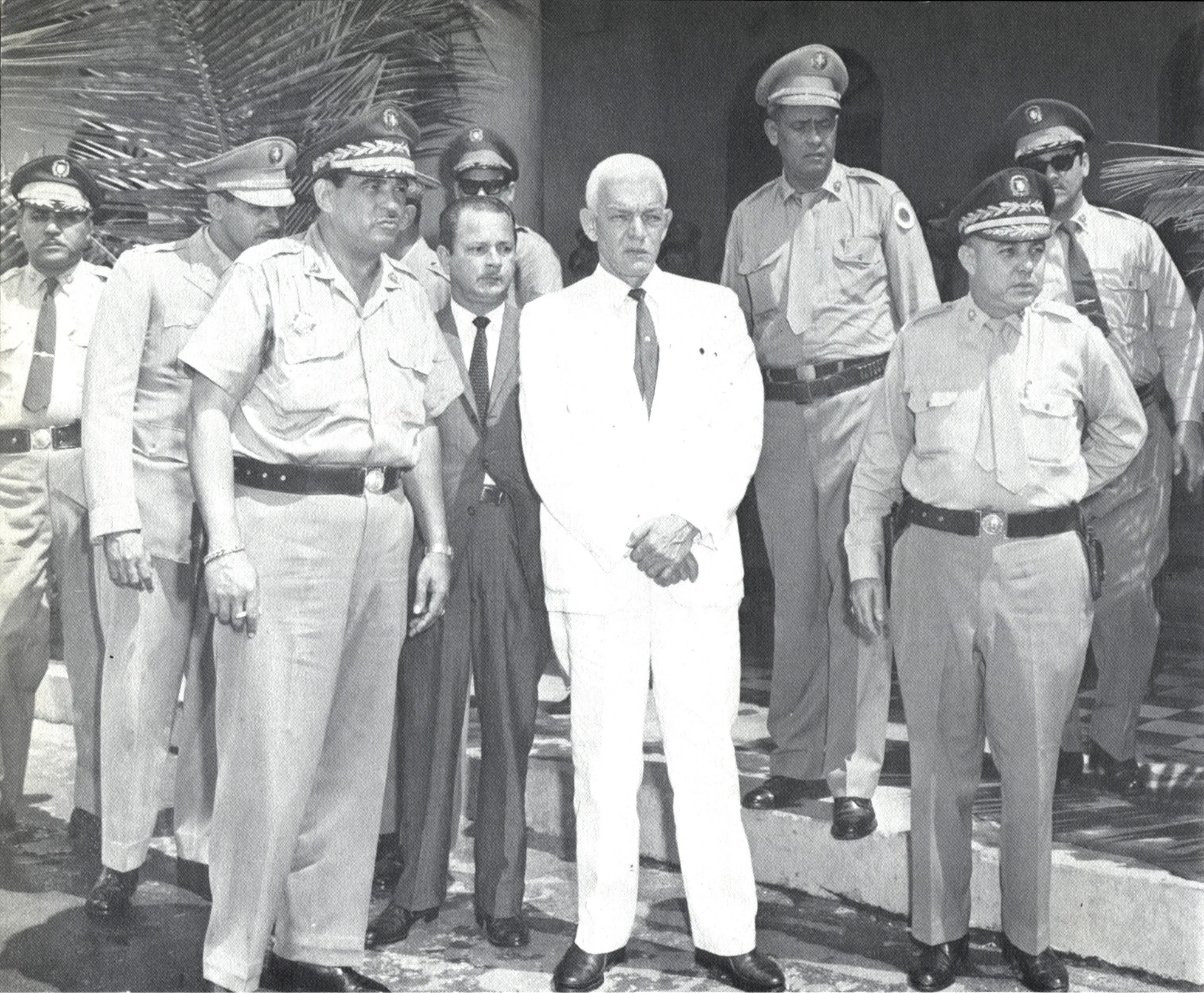

En varias de esas entrevistas se ha tratado el fatídico acontecimiento del golpe de Estado al gobierno presidido por el profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963, así como el análisis de las disposiciones más innovadoras y destacables que estableció la Constitución de 1963, promulgada el 29 de abril de ese año.

Tal como se señaló en algunas de esas entrevistas, dicha Constitución estableció una serie de derechos políticos, civiles y sociales, y principios y normas institucionales, que la sitúan como la más avanzada, liberal, democrática y progresista de la historia nacional.

Dicha ley sustantiva instauró un régimen de respeto a los derechos humanos, proclamó, entre muchos otros derechos y prerrogativas propios de las sociedades y los sistemas constitucionales más avanzados del mundo, el deber del Estado de ocuparse de la formación y superación profesional de los trabajadores y favorecer los acuerdos de las organizaciones internacionales dirigidos a afirmar y regular sus derechos (art.13), el deber del Estado a coadyuvar al mantenimiento y asistencia social a los inhábiles para el trabajo desprovistos de recursos necesarios para subsistir (art.14), la libre organización sindical (art.15), la libertad de trabajo estableciendo que la ley regulará la jornada máxima de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los sueldos y salarios mínimos y sus formas de pago, los seguros sociales, la participación preponderando de los nacionales en todo trabajo, etc. (art.16), el principio de “a igual trabajo corresponde igual salario, sin distinción de sexo, edad o estado” (art. 17), el derecho de los trabajadores a participar de los beneficios en toda empresa agrícola, industrial, comercial o minera, reconociendo el interés legítimo del empresario y de los demás factores de producción, debiendo la ley fijar el alcance y la forma de esta participación (art.19), el derecho a la huelga de los trabajadores y del paro a los patronos (art.20), declaró contrario al interés colectivo la propiedad o posesión excesiva de tierras por parte de personas o entidades privadas y prohibió el latifundio de particulares (art.23), prohibió el minifundio (art.24), estableció que solo las personas físicas dominicanas tenía derecho a adquirir la propiedad de la tierra, y que salvo casos excepcionales autorizados por el Congreso mediante una ley, cuando conviniera al interés nacional, una persona extranjera podía adquirir terrenos en zonas urbanas (art. 25) – hoy día existe en una cantidad significativa de países que consagran la prohibición o restricción de adquisición de propiedades inmobiliarias a extranjeros, mucho más si es con fines especulativos -, declaró de alto interés público el establecimiento de cada hogar dominicano en terreno y mejoras propios, y que cada familia debe poseer una vivienda propia, cómoda e higiénica, la cual, a falta de recursos económicos de sus componentes, le será proporcionada por el Estado con la cooperación de los beneficiarios en la medida de sus ingresos y posibilidades económicas (art.26), “el fundo y hogar que sirvan de asiento a la familia será inalienables e inembargables. La ley determinará la extensión, composición y valor del patrimonio familiar inembargable e inalienable” (art.27), el derecho de las familias campesinas a ser provistas de la tierra suficiente para cultivarlas y asegurarles el más alto nivel de vida posible, declarando de alto interés social la dedicación de las tierras del Estado a los planes de reforma agraria y al fraccionamiento de la extensión que exceda el límite máximo de tierra que pudiera ser dueño un individuo o entidad privada conforme la ley (art. 28), la prohibición de los monopolios en favor de los particulares (art. 30), deber del Estado garantizar a los agricultores un mercado seguro y ventajoso, garantizando la obtención del precio más conveniente a sus productos (art.31), el aumento del valor de las tierras y de la propiedad inmueble que se produzca sin esfuerzo del trabajo o del capital privado, y únicamente por causa de la acción del Estado, se determinará que los propietarios cedan en beneficio de éste la parte proporcional que establezca la ley (art. 32) -impuesto sobre plusvalía que existía y existe en una parte de los países europeos y en algunos estados de Norteamérica -; se estableció el derecho de todos los dominicanos a la educación y la obligación del Estado de tomar las medidas necesarias para garantizar su cabal ejercicio (art. 35), se declaró de interés social la erradicación del analfabetismo, el plan de alfabetización, la erogación de fondos correspondientes, etc. (art.36), se proclamó “la libertad de enseñanza y la ciencia como fundamento básico de la educación, y que el Estado tenga a su cargo la organización, inspección y vigilancia del sistema escolar, en orden a procurar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos” (art. 37), asimismo, que: “el magisterio queda erigido en función pública, y en consecuencia, los poderes públicos se hacen responsables de la elevación del nivel de vida de cada maestro (…) de manera que éste pueda consagrarse al ejercicio de su elevada misión sin presiones económicas, morales, religiosas o políticas” (art.38), y que: “El Estado proporcionará, gratuitamente, a todos los habitantes del territorio nacional, las enseñanzas primaria y secundaria. La enseñanza primeria se declara obligatoria para todos los residentes en el país en edad escolar” (art. 39), que el Estado ofrecerá especial protección al matrimonio y a la familia, a la mujer en estado de gestación, a la maternidad y al niño desde su nacimiento hasta su desarrollo completo (art. 42), la igualdad de derechos de los hijos sin distinción (art. 43), el Estado dictará las medidas de protección de la infancia y juventud (Art. 45), igualad absoluta igualdad de derechos para los cónyuges (Art. 46), "la mujer casada disfrutará de plena capacidad civil y para los actos de disposición de los bienes inmuebles de la comunidad matrimonial, se requerirá el consentimiento de ambos cónyuges" (Art. 47), la ley determinará en cuales situaciones las uniones de hecho entre personas en capacidad de contraer matrimonio, por razones de equidad e interés social, podrán surtir efectos económicos similares a los del matrimonio (art. 48), prohibición a los oficiales o funcionarios públicos expedir certificaciones sobre el estado civil de las personas haciendo constar la condición de hijo nacido dentro o fuera del matrimonio, y en general, toda calificación relativa a la naturaleza y carácter de la filiación, salvo las excepciones que establezca la ley (art. 49).

De igual manera, la carta magna promulgada por Juan Bosch estableció que el Estado debía velar por la conservación y proyección de la salud del individuo como uno de los derechos fundamentales de éstos, y los indigentes y carentes de recursos suficientes recibirán tratamiento gratuito en los centros de salud del Estado (art. 50), el deber básico del Estado de velar porque el pueblo disfrute de una alimentación nutritiva y abundante, obtenida a bajo costo (…) (Art. 52), proscribió la prisión por razones políticas declarando inviolable la libertad personal y considerando arbitraria e ilegal toda forma de detención, inspección o registro personal que no emane de autoridad competente actuando únicamente en los casos y formas previstas por la ley (art. 56), la libertad de creencia y de conciencia y la libertad de profesión religiosa e ideológica son inviolables. La profesión de todas las religiones y el ejercicio de todos los cultos tendrá como única limitación el respeto a la moral, al orden público o a las buenas costumbres (art. 57), nadie podrá ser reducido a prisión ni cohibido en su libertad sin orden motivada y escrita de funcionario competente, salvo el caso de flagrante delito (art. 60), ningún dominicano podrá ser expulsado del país (art. 66), inviolabilidad del domicilio (art. 69), toda persona podrá emitir, sin cesura previa, su pensamiento mediante palabras, escritos o cualquier otro medio de expresión (…) (art. 70), la prensa no puede ser sometida a ninguna especie de coacción o censura. La libertad de imprenta sólo tiene como límite el respeto a la vida privada, a la moral, a la paz pública y a las buenas costumbres (art. 71), inviolabilidad de correspondencia y del secreto de la comunicación telegráfica, telefónica y cablegráfica (art. 78), entre otros tantos derechos y garantías fundamentales que tardaron décadas para que sean debidamente reconocidos por la jurisprudencia y por las leyes o se abolieron de manera definitiva del ordenamiento jurídico.

Sin embargo, hay un aspecto de la Constitución de 1963 que no suele resaltarse, y que, por lo general, ha sido injustamente olvidado. Incluso por parte de notables constitucionalistas de nuestro país, quiénes suelen proclamar públicamente que todas las reformas constitucionales realizadas en la historia dominicana, “sin excepción”, tienen como trasfondo la reelección presidencial o el interés continuista de los gobernantes que las han propiciado.

Lo cierto es que, si nos ajustamos a la verdad, debe reconocerse como una excepción a esa constante de la historia política y constitucional dominicana a Juan Bosch y la Constitución democrática y social de 1963, ya que en ella se estableció la prohibición de la reelección presidencial en el artículo 123, que disponía: “Articulo 123. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo, secreto y popular, sin que pueda ser reelecto ni postularse como candidato a la Vicepresidencia en el periodo siguiente.”

El citado artículo es la prueba documental, palpable e inequívoca de que la reforma constitucional que llevó a cabo el gobierno de Bosch no tuvo como trasfondo la instauración de la reelección presidencial o el afán continuista del presidente de turno, ni la modificación de alguna cláusula que lo habilitara para futuras aspiraciones al cargo.

Más aún, el citado texto coloca al escritor y político como el único presidente dominicano que ha impulsado una reforma constitucional que le impedía repostularse para el cargo, lo cual, innegablemente, constituye un ejemplo histórico de desprendimiento y desapego al ejercicio del poder, y lo coloca como uno de los excepcionales gobernantes dominicanos que antepuso los intereses nacionales, la democracia y la libertad de su pueblo a sus aspiraciones personales, a pesar de haber ganado la presidencia de la República con más del cincuenta y ocho por ciento de los votos en las elecciones del 20 de diciembre de 1962.

Si hacemos un breve recuento de constituciones dominicanas y sus modificaciones respecto de la cuestión de la reelección presidencial, nos encontraremos con que la Constitución del 6 de noviembre de 1844, en su artículo 98, estableció el modelo de reelección presidencial intermitente, cuando en su artículo 98 disponía: “Art. 98. Ninguno pude ser reelecto Presidente (sic) de la República, sino después de un intervalo de cuatro años”.

A partir de ahí, ni la Constitución del 27 de febrero de 1854 – que reformó la Constitución del 6 de noviembre de 1844 -, ni la del 23 de diciembre de 1854, ni la de Moca del 19 de febrero de 1858, ni la promulgada por el presidente Gregorio Luperón el 18 de mayo de 1880, ni las demás modificaciones constitucionales operadas en el Siglo XIX, prohibieron la reelección presidencial.

La Constitución que entró en vigor el 27 de febrero de 1854 estableció en su artículo 72 lo siguiente: “El período de duracion (sic) del Presidente y Vice-Presidente de la Republica, se contará desde el l°. de Marzo inmediato a su elección. Ninguno podrá ser elegido Presidente (sic), sin el intervalo de un período íntegro.” En otras palabras, dicha ley sustantiva mantuvo la reelección presidencial intermitente.

La Constitución del 23 de diciembre de 1854, igualmente mantuvo dicho modelo de reelección presidencial, cuando en su artículo 29 estableció lo que sigue: “Art. 29. (…). El período de duración del Presidente (sic) se contará desde el primero de Abril (sic) inmediato a su elección. Ninguno podrá ser reelejido (sic) Presidente (sic) sin el intérvalo de un período íntegro”. Y, en el artículo 30, dispuso: “Art.30. (…)El Presidente y Vice-Presidente no podrá ser elegido Presidente (sic) para el período inmediato, cuando haya ejercido el Poder Ejecutivo por la mitad del período Constitucional”.

La célebre Constitución de Moca de 1858 también mantuvo el mismo mecanismo, cuando en su artículo 76 consignó: “Art. 76. (…). El período constitucional es de cuatro años; se contará desde el primero de Marzo (sic) subsecuente a la elección. Ningún ciudadano que haya ejercido la primera magistratura, podrá ser reelecto Presidente (sic), sino después de haber transcurrido el intervalo de un período íntegro.”

La modificación que dio como resultado el texto sustantivo promulgado el 14 de noviembre de 1865, no alteró tampoco alteró el modelo de reelección, conforme se lee en su artículo 68: “Art.68. (…). Ningún ciudadano que haya ejercido la primera magistratura, podrá ser reelecto Presidente (sic), sino después de haber transcurrido el intervalo de un período íntegro”.

Dicho mecanismo se mantuvo en el artículo 52 de la Constitución del 29 de junio de 1866.

La reelección indefinida es instituida por el gobierno de Buenaventura Báez en el texto constitucional que promulgó el 14 de septiembre de 1872, mediante el artículo 29, que regía: “Art. 29. (…). El Presidente de la República puede ser reelecto indefinidamente.”

El presidente Ignacio María González promulgó una nueva ley fundamental el 4 de abril de 1874, la cual, en su artículo 53, volvió a restablecer la reelección presidencial intermitente: “Art. 53. (…). Ningún ciudadano que haya ejercido la primera magistratura, podrá ser reelecto Presidente (sic), sino después de haber transcurrido el intervalo de un período íntegro”.

Esa disposición se mantuvo intacta en el texto promulgado por el mismo presidente González el 12 de abril de 1875.

El 10 de mayo de 1877, el presidente Buenaventura Báez promulgó una nueva carta magna que no establecía ninguna disposición sobre la reelección presidencial: “Art. 42. EI Presidente de la Republica durará en sus funciones cuatro años, a contar desde e1 primero de abril, en cuyo día se separará y llamará al que deba sustituirlo, aunque no haya desempeñado todo el período constitucional ". Aunque podría interpretarse que se seguía el modelo de reelección intermitente, en virtud de las disposiciones contenidas en su artículo 43, que establecía: “Art.43. Cuando ocurra falta absoluta del Presidente antes de concluirse los dos primeros años de un período, la Cámara mandará hacer nuevas elecciones para el nombramiento de otro que durará por el tiempo que falte del período en curso. Tanto este funcionario como el que lo sustituya, no podrán ser reelectos para el período subsiguiente”.

El 1 de junio de 1878, el presidente Cesáreo Guillermo promulgó un nuevo texto que volvió a restablecer el modelo de reelección presidencial intermitente de manera clara y expresa: “Art. 57. El Presidente de la República durará en sus funciones un año a contar desde el día en que tome posesión de su cargo; y no podrá ser reelecto sino después de haber transcurrido el intervalo de un período íntegro”.

El 2 de noviembre de 1879, el presidente Cesáreo Guillermo promulgó una nueva modificación que estableció la reelección presidencial para el período inmediato: “Art. 58. El Presidente de la República durará en sus funciones dos años, a contar del día en que tome posesión de su encargo; pudiendo ser reelecto únicamente para el período inmediato”.

La Constitución de 1880, promulgada en el gobierno del general Gregorio Luperón, en su artículo 44, estableció: “Art. 44. El Presidente de la República durará en sus funciones dos años, a contar del día en que tome posesión de su cargo; pudiendo ser reelecto únicamente para el período inmediato”. Es decir que, en esa modificación del texto sustantivo, aunque se disminuyó a dos años la duración del mandato presidencial, se instituyó la reelección presidencial consecutiva para un período inmediato.

La Constitución promulgada por el presidente Fernando Arturo de Meriño el 23 de noviembre de 1881, volvió a restablecer el modelo de reelección presidencial intermitente en su artículo 44: “Art. 44. El Presidente de la Republica durará en sus funciones dos años, a contar del día en que tome posesión de su encargo; no pudiendo ser reelecto sino después de trascurrido un período íntegro.”

La Constitución del 15 de noviembre de 1887, promulgada por el presidente Ulises Heureaux (Lilís), reformuló dicho esquema de reelección presidencial intermitente que predominó desde la fundación de la República, permitiéndola para el período constitucional inmediato y para otros períodos posteriores, siempre que transcurrieran cuatro años, en virtud de las disposiciones de su artículo 44, el cual rezaba: “Art. 44. El Presidente de la República durará en sus funciones cuatro años, a contar del día que tome posesión de su encargo, y podrá ser reelecto para el periodo inmediato; pero quedara inhábil en seguida para ocupar la Presidencia por nueva elección, a no ser que hubiesen transcurrido cuatro años contados desde el día en que cesó en el ejercicio de sus funciones.”

La última modificación constitucional del siglo XIX, que dio origen a la Constitución del 20 de junio de 1896, también promulgada por el presidente Heureaux (Lilís), estableció la reelección presidencial indefinida o permanente mediante el artículo 44, el cual, lacónicamente, establecía: “Art. 44. El Presidente de la República durará en sus funciones cuatro años, a contar del día que tome posesi6n de su cargo y podrá ser reelecto.”

La fórmula de reelección presidencial anterior se mantuvo en la Constitución de 1907, promulgada el 9 de septiembre de 1907 por el presidente Ramón Cáceres (Mon), de acuerdo con su artículo 41: “Art. 41. El Presidente de la República durará en sus funciones cuatro años, a contar del día que tome posesión de su cargo y podrá ser reelecto.”

La Constitución de 1908, que entró en vigencia el primero de abril de ese año, en su artículo 47, estableció: “Art. 47. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien desempeñara estas funciones por seis años y será elegido por voto indirecto y en la forma que determine la ley.”

La Asamblea Constituyente presidida por Mario Pumarol, diputado por la provincia de El Seibo, una vez finalizado el período de ocupación norteamericana, aprobó en 1924 un nuevo texto constitucional que, en su artículo 44, prohibió la reelección presidencial para el período subsiguiente: “Art. 44. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elejido (sic) cada cuatro años por voto directo. La persona elejida (sic) para Presidente de la República no podrá ser reelecta para ese cargo, ni electa para la Vice-Presidencia, en el período constitucional sub-siguiente”.

La reforma constitucional del 9 de junio de 1934 restableció la reelección indefinida en su artículo 44, aunque de manera implícita, por cuanto no la prohibía ni la condicionaba a intervalos entre un período y otro: “Art. 44. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo.”

Finalizada la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, el 22 de diciembre de 1961, la Asamblea Nacional presidida por el senador por el Distrito Nacional, Porfirio Herrera, proclamó una nueva reforma a la Constitución, la cual, en su artículo 49, establecía exactamente la misma disposición que el artículo 44 de la Constitución de 1934: “Art.49. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elejido (sic) cada cuatro años por voto directo”.

Luego de dicha reforma continuó la de 1963 promulgada por Juan Bosch, que ya hemos dicho que prohibió la reelección presidencial de manera absoluta, siguiéndole la reforma del 28 de noviembre de 1966 promulgada por el presidente Joaquín Balaguer, la cual restableció la reelección presidencial indefinida o permanente en su artículo 49, en los mismos términos que el artículo 44 de la Constitución de 1961 y el artículo 44 de la de 1934, antes citados: “Art. 49. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo.”

La Constitución de 1966 ha sido la más duradera de la historia nacional, reformándose en 1994, producto de la crisis político-electoral de ese año, y en la cual se prohibió la reelección presidencial consecutiva luego de intensas presiones nacionales e internacionales: “Art. 49.- El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la Republica, quien será elegido cada cuatro años por voto directo, no pudiendo ser electo para el periodo constitucional siguiente.”

Luego le siguió la modificación constitucional del año 2002, auspiciada en el gobierno presidido por el Ing. Hipólito Mejía, que en su artículo 49 restableció la posibilidad de que el presidente de turno pudiese postularse para un segundo y único período constitucional consecutivo: “Art. 49. (…). El Presidente de la República podrá optar por un segundo y único período constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo, ni a la Vicepresidente de la República”.

La reforma constitucional promulgada del 26 de enero del 2010 por el presidente Leonel Fernández a mitad de su tercer mandato, modificó el artículo 49 de la Constitución de 2002, que le impedía volver a repostularse jamás, al igual que al expresidente Hipólito Mejía, para establecer nuevamente la reelección presidencial, pero con un período de por medio: “Artículo 124. Elección presidencial. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente o la Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el período constitucional siguiente”.

Finalmente, el 13 de junio de 2015, el presidente Danilo Medina proclamó una nueva Constitución – aún vigente -, la cual modificó nueva vez el modelo de reelección presidencial, reestableciendo el que se había establecido en el año 2002: “Art. 124. El Presidente de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo, ni a la Vicepresidente de la República”.

Como puede apreciarse, constituye un hecho histórico resaltable que Juan Bosch, habiendo siendo un presidente electo con más del cincuenta y ocho por ciento de los votos, ha sido el único gobernante dominicano que, en el ejercicio de su mandato, promulgó una Constitución que prohibía la reelección presidencial, impidiéndole repostularse al cargo, constituyendo la única excepción en la historia dominicana.