Poco después de mediodía del sábado 11 de mayo de 1985, después de visitar a Evan Lewis en su oficina del hoy desaparecido periódico El Sol, en la zona capitalina de Honduras, me dirigí andando a mi casa de Villa Consuelo. Llevaba el invaluable tesoro de mis poemas publicados en el suplemento “Pasos de Literatura”, que dirigía Evan. Era la segunda vez que yo publicaba. Tenía 20 años.

Hice una “parada técnica” obligatoria en la Biblioteca Nacional, a leer gratuitamente los diarios del día y a refrescarme con uno de aquellos baratísimos y deliciosos jugos de tamarindo que expendían en su desaparecida cafetería. Sorbiendo el agridulce zumo, iba releyendo –incrédulo– mis propios poemas en el diario. A mi lado izquierdo sentía una mirada insistente, metiéndose en mi periódico por sobre mi hombro, tratando de leer también. Era un muchacho alto, delgado, de ojos enormes y piel oscura, que no pudo resistirse más, y me abordó con estas palabras, interrumpiendo mi bebida y mi lectura: “¿tú eres poeta? ¡yo también!” Así conocí a Adrián Javier, que pronto cumplirá 10 años de fallecido.

Marchamos juntos, entonces, hasta los bancos que estaban (¿o están aún?) bordeando el lago artificial (casi siempre seco) en la zona verde (o que aspira a serlo) entre la Cinemateca y el paraboloide. Allí, a horcajadas en un banco, frente a frente, hablamos hasta por los codos de poesía, de poemas, de poetas, con esa intensa pasión, agudeza y lucidez que caracterizaba desde siempre a Adrián. Y luego nos fuimos a mi casa, a seguir hablando mil veces de lo mismo. Me di cuenta de inmediato que no era más que poeta, que nunca sería otra cosa que poeta, que la poesía le corría por las médulas y bien podía sustituir su sangre.

Y para hablar de lo mismo siempre, pero de manera distinta, Adrián siguió yendo a mi casa: cuando menos lo esperaba, estaba frente a mi puerta. Había salido hacía poco “Utopía de los vínculos”, de Cayo Claudio espinal, y ambos estábamos fascinados con ese libro; tanto, que me lancé a escribir un ensayo sobre él, y mi nuevo amigo Adrián me brindó el título: “Vincular las utopías”. Eso nos hizo amigos: la palabra poética, en momentos de terrible indefinición y afianzamiento para ambos, a pesar de que nací 3 años antes. Yo estaba entonces bajo la fiebre del Taller Literario César Vallejo, y Adrián involucrado con un grupo de poetas de la zona oriental, tan importantes como Médar Serrata y el propio Evan. Muy pronto ellos, y José Alejandro Peña, G.C. Manuel, Pastor de Moya y otros demostrarían contundentemente con su obra la falsa afirmación de que la poesía de los 80s provenía únicamente del César Vallejo.

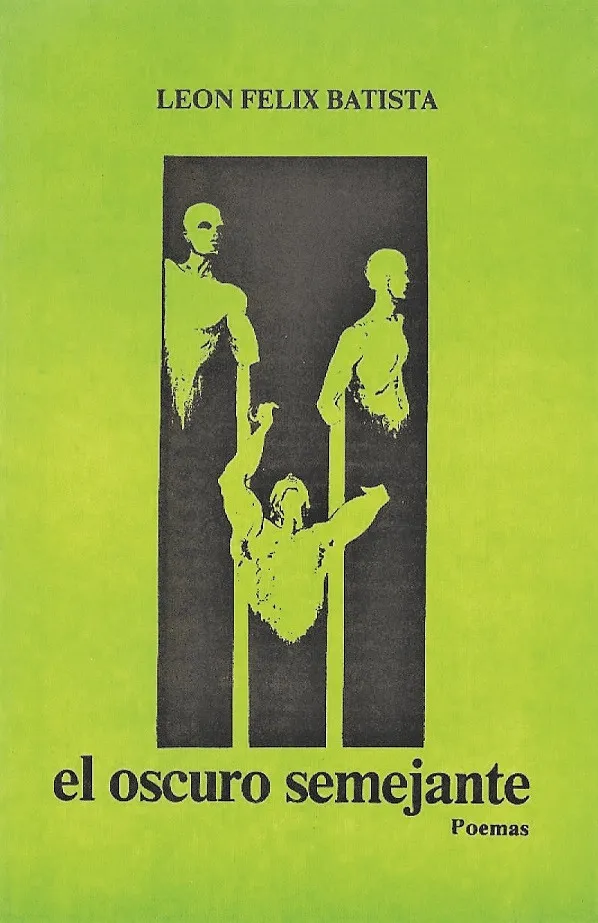

Ocurrieron entonces cosas, eventos de esos que espacian las amistades, por más sólidas que sean: a fines de ese año me casé, y al año siguiente me fui a vivir a Nueva York. En mis viajes no lo veía (nunca supe su lugar de residencia), hasta que leo la grata noticia de que Adrián, a sus 21 años, había obtenido el Premio de Poesía de Casa de Teatro, con un jurado presidido nada más y nada menos que por don Pedro Mir. Y así nos reencontramos, en una doble coincidencia: publicaríamos ambos nuestros primeros libros en 1989, con cercanía titular: suyo “El oscuro rito de la luz” (Editora Taller), mío “El oscuro semejante” (Colección Egro de Poesía 4), a cuya presentación en la Biblioteca Nacional (realizada por Víctor Bidó y José Alejandro Peña) Adrián acudiría. Antes, Adrián me había enviado su libro con Ángela Hernández a Nueva York.

20 años después de aquello, Adrián me propuso en mi oficina de la Editora nacional –a donde iba con frecuencia–, que hiciéramos alguna actividad en conjunto para conmemorar aquella doble coincidencia de fecha y título de nuestros primeros libros. Le respondí, encantado, que publicáramos ambos en un tomo único, con el título a modo de guasa autorreferencial de “Doble Negro” (remedando el doble blanco de las fichas de dominó, a la vez que haciendo una ligera referencia a la palabra “oscuro” en nuestras obras); y que hiciéramos gira de lectura. Riéndose, me dijo que lo iba a pensar, porque si ya ser negro en este país es complicado, imagínate que uno se coloque a sí mismo el calificativo de “negro” ¡nada menos que en un libro! Allí murió la idea. Así era Adrián.

En el ínterin, antes de mi desexilio, sabía de sus andanzas, e iba a visitarlo a la biblioteca de la Galería de Arte Moderno, donde trabajaba. Nuestra amistad, como casi todas, fluctuaba, sin un sí, sin un no. También empezaron a distanciarse nuestras visiones de la poesía: Adrián se mostró vanguardista en su primer libro, pero fue derivando a una poesía más cristalina, digerible, aunque siempre extraordinaria. Mientras, yo me radicalizaba, descontento con mi primer libro demasiado “ochentista”, y buscaba mi propia voz desesperadamente, aunque me fuera la vida en ello. Adrián ganaba premios con su poesía clara. Yo también los ganaba, con estupor, pese a mi poesía oscura. Supongo que ese afán de cada uno ser sí mismo nos termina definiendo. Hasta que, en 2005, a raíz de un ensayo sobre poesía dominicana contemporánea que publiqué en México, ocurrió nuestro primer desencuentro en serio. Allí yo escribí que el imperativo erótico característico de la poesía ochentista derivaba a veces en “eros light, de la sintaxis de las superficies, como el que exhibe Adrián Javier”. Hoy, sigo viendo lo mismo en su poesía, sin que llegue eso a significar que la suya no es una poesía fuera de serie. Adrián es un gran poeta, y una de las pocas voces singularísimas que tiene mi generación y nuestro país. Siempre lo dije y lo demostré, antologándolo; y hasta lo hice traducir al italiano. Pero en esa ocasión él me recriminó vigorosamente el uso del adjetivo “ligth” para describirlo.

Las diferencias se dan entre hermanos, cómo no iban a darse entre amigos. La vida misma es una broma como la de Kundera, un malentendido como el de Camus. Aunque los ochentistas tenemos fama de practicar canibalismo entre nosotros, no se crean ese cuento: de manera general, nos queremos y respetemos mucho y lo hemos demostrado en los momentos extremos, cuando alguno necesita a otro. La muerte de Adrián, cuya noticia recibí a las 7 de la mañana del sábado 6 de abril de 2013, me dolió, profundamente, por múltiples razones: por nuestra historia literaria adolescente, porque era un gran poeta en plena producción, porque admiro su poesía deslumbrante, porque era persistente en el oficio de escribir a pesar de las tantísimas tentaciones de nuestra sociedad para que uno se dedique a cosas “más productivas”, porque era un poeta de mi generación y porque fue el primero de nosotros que murió, muy a temprana edad, justo a muy pocos días de que uno de nosotros, José Mármol, obtuviera el Premio Nacional de Literatura. Nadie debe morirse antes de tiempo. Mucho menos un poeta.

No fui su amigo íntimo ni su mejor amigo, pero su amigo sí. Y alguna vez tuvimos el sueño común de ser grandes poetas (yo puedo seguir soñando y él ya no). Acaso mantuvimos una sana y sutil rivalidad poética, natural entre cofrades. Yo a Adrián lo quise y lo admiré, y sé que él a mí también. Y eso me basta para honrar su memoria y recordarlo frecuentemente, 10 años después de muerto.

Adrián, querido, buen viaje. Cuando emprenda el viaje yo, seguiremos del otro lado como siempre, como antes: hablando de poesía hasta el cansancio.