(Ilustraciones del artista Guido Eusebio)

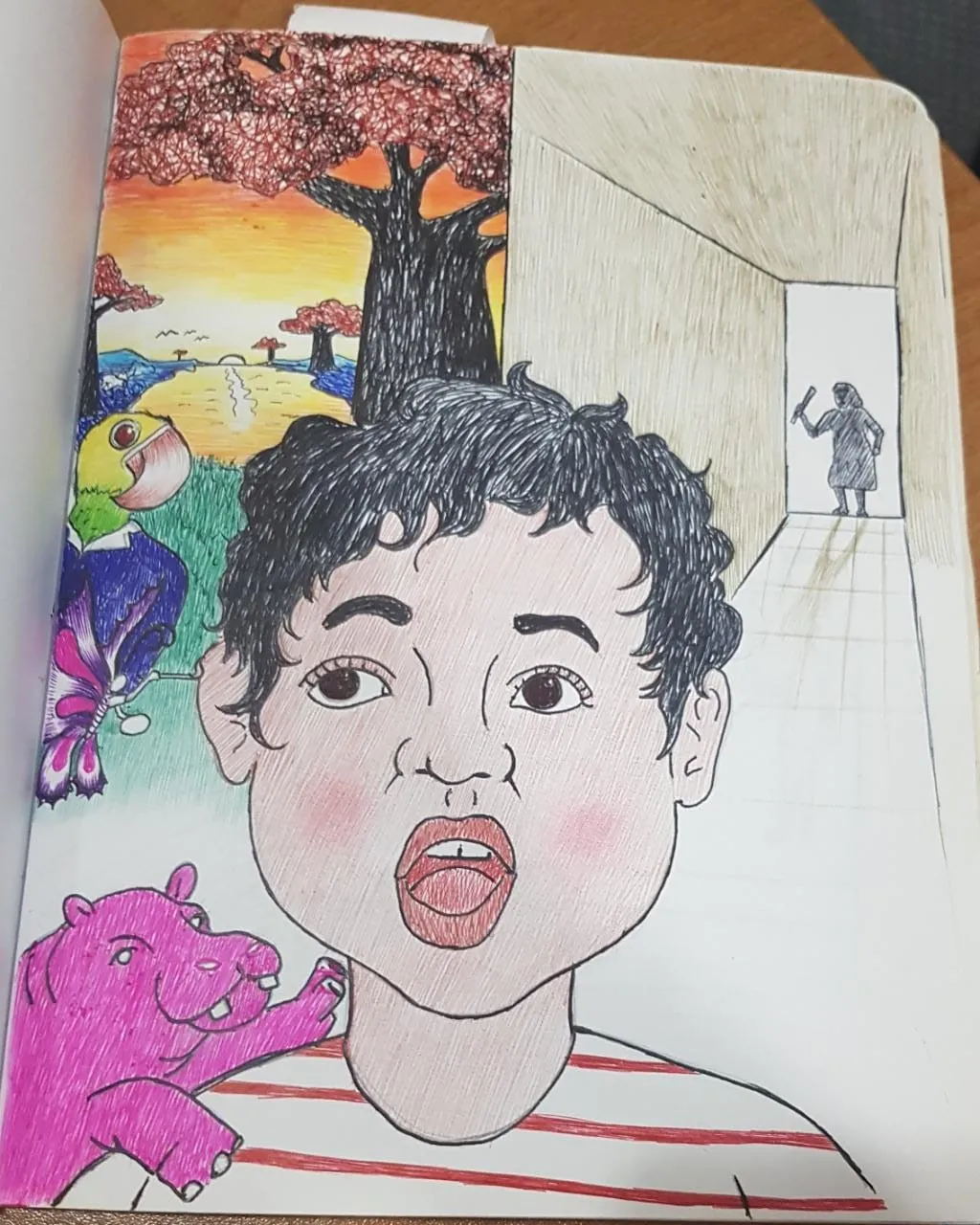

La tarde cargada de enormes gotas de lluvia, conmovía a los árboles a bailar, como si interpretaran las notas musicales que traía consigo al caer, los peces brincaban como si desearan salir de su riachuelo, los perros mojaban sus colitas para quitarse el calor; y los niños jugaban a la ronda-ronda de pan y canela… y saltaban en los charcos de agua para ver cuál era el mejor. Todos jugaban, todos, excepto Plinton, un niño callado, de ojos negros profundos, pelos rizos, piel morena y mejillas abultadas. A distancia observaba a los demás jugar.

Esa tarde lluviosa, los niños que jugaban en la calle le pidieron que bajara. Hasta le suplicaron, por favor completara el grupo. Plinton no los escuchaba, no hablaba con nadie. Parecía insensible a todos los estímulos. Solo escuchaba cuando su mamá le ordenaba que hiciera los oficios de la casa y sentía, cuando esta tomaba el palo de la escoba para golpearlo, muchas veces sin que él comprendiera la razón.

Cuando salía a comprar el pan y la leche para el desayuno, la yuca para la cena, o cuando regresaba de la iglesia, en ese tránsito, lo acompañaba una soledad pesada e impermeable, acusadora y vengadora de su ser. Ella era el escudo que lo mantenía a salvo. –Así le decía su madre-, ya que esta no aceptaba que se juntara con nadie.

La soledad se marchaba cuando este se sumergía en su mundo de colores. Porque era un niño que tenía su reino. Un niño que era el rey del mundo Plintoniano. El mundo de los pollos filósofos, mariposas pintoras, loros cantores, un hipopótamo amigable; y un río enorme con gigantescos árboles de diversas frutas. Un mundo hecho por él, y solo para él. Un mundo que solo él comprendía, y que lo comprendía a él. En el río, se bañaba junto a su mejor amigo, el pequeño hipopótamo. Siempre visitaba su reino después de las dosis de escobazos que solía propinarle su madre.

«Ya te he dicho que hagas las cosas bien. ¡Me tienes cansada de lo mismo!» -Así le decía la madre cada vez que algo le salía mal; o le faltaba un oficio por hacer. Una mañana, mientras fregaba la loza, rompió un plato. Su madre, palo de escoba en ristre, se dirigió a la pequeña cocina para rodear a su presa.

« ¡¿Qué has hecho?! ¡Dime!, ¡¿qué has hecho?!» -Gritaba la madre entre golpes y reclamos, dejándolo exhausto. Los golpes se pegaban a la espalda del niño. Cada golpe, una huella incomoda, un peso inmortal incrustado a su espalda. Única razón que lo impulsaba al mundo en donde podía ser él mismo: el Rey Plinton.

La madre hacía breves pausas para lamentarse y mojar su garganta con un trago de ron. Estaba convencida de la legitimidad de sus acciones y de la culpabilidad del pequeño. Sentía conmiseración por sí misma y rabia hacia su hijo. Después de la breve pausa, la mujer renovaba sus bríos para seguir descargando sus frustraciones en la espalda del pequeño.

En cada sesión de tortura, tapaba sus oídos con sus dos pequeñas manos, y al mismo tiempo cantaba el coro de una canción. La misma que su mamá cantaba cuando algo le salía mal. «Toooooodo va a estar bien, lo que pasa ahora se lo lleva el tren». Y con esa canción, se sumergía al mudo pintoresco. El mundo en donde era el modelo de las mariposas pintoras, alumno de los pollos filósofos, y el mejor amigo de un hipopótamo parlanchín.

Mientras jugaba con sus amigos plintonianos, su madre en la sala convivía con el humo de un cigarro. Éste la envolvía y hacía de ella un ser grisáceo y seco. Su voz se volvió gris, sus labios eran grises, su pelo era gris, sus acciones eran grises.

Ella era tan gris como el humo que se esparcía en la salita. De tal modo el humo del cigarro cambió su color, que se olvidó de sí. Cuando el niño regresó de su mundo, contempló el cuerpo casi inerte de su madre, listo para que la tierra lo absorbiera.

Ella era tan gris como el humo que se esparcía en la salita. De tal modo el humo del cigarro cambió su color, que se olvidó de sí. Cuando el niño regresó de su mundo, contempló el cuerpo casi inerte de su madre, listo para que la tierra lo absorbiera.

Recordó el día anterior, marte 13. El mismo ritual de siempre, salvo que esta vez, la madre empleó las pocas fuerzas que le quedaban y parecía desmayarse después de cada descarga. Al niño, le pareció extraño que los golpes fueran más ligeros de lo esperado. Exhausta, por los azotes que le dio, de golpes cayó al piso.

Su madre Bebía, sentía autoconmiseración. Una vez que se bajó el pote de ron, la mujer cerró los ojos y jamás volvió a abrirlos. No hubo oportunidad para demostrase un poco de amor.

Al ver que su madre no se quejaba, ni fumaba, ni bebía, sintió un hondo e incómodo dolor. Presentía un cambio en él. Ese distante dolor, lo internó en su mundo Plintoniano. En su internamiento iba más a menudo a las clases de los pollos filósofos. Abandonó los juegos en el río y a su amigo el hipopótamo, quien se notaba muy triste, tan triste que ya no hablaba tanto. El rechazo provocó poco a poco la desaparición interna del animal hablador.

Se interesaba en saber que pasaba con su madre. Por qué ella no respondía. Les decía a los pollos filósofos que él hizo todo lo que ésta le ordenó, que la protegía, como hacen los buenos hijos. Si estaba muy borracha, la llevaba como saco de carga a la cama, si lo maltrataba, no se quejaba para que ella no se encolerizara; y si la veía con hambre, salía a buscarle comida, fuera y donde fuera.

«Necesito que vuelva a ser la misma». Ante la angustia y las peticiones del pequeño, los pollos filósofos reflexionaron. Le preguntaron que cómo él llegó a ser rey del mundo Plintoniano. «Ella me llevó a serlo. No puedo abandonarla en ese mundo tan cruel. Necesito me ayuden.»

«Necesito que vuelva a ser la misma». Ante la angustia y las peticiones del pequeño, los pollos filósofos reflexionaron. Le preguntaron que cómo él llegó a ser rey del mundo Plintoniano. «Ella me llevó a serlo. No puedo abandonarla en ese mundo tan cruel. Necesito me ayuden.»

Los pollos filósofos le dijeron: «Te ayudáremos, pero necesitas asumir el reinado. Creemos que ya estás lo suficientemente maduro para asumir tu cargo. Mañana es jueves quince, cumplirás diez años. ¿Crees que estés listo para reinar?» Dio un sí opaco. Pidió lo disculparan, porque tenía que resolver algo urgente en el mundo de los insensibles. Con esta disculpa, salió del internamiento y volvió a la casa.

Se dispuso a revisar la casa. Estaba totalmente vacía. En la sala, de su madre solo quedaba un polvo gris. Un gris espeso, denso, casi omnipresente. Él no supo distinguirla del resto del polvo. Quedó cabizbajo. Repasó la historia de su vida, le parecía una eternidad. Entró en un estado de profunda reflexión, impropio para un niño de su edad. Dudó que los sufrimientos que había pasado junto a su madre fueran reales. Cuando concluyó sus reflexiones, estaba convencido de que el mundo real era el Plintoniano. Todo lo demás debió ser una horrible pesadilla.

Seguía lloviendo en Cascadita, el pueblito de los niños alegres y los árboles bailarines. A Plinton, le dio por temblar. Su cuerpo se mantenía caliente y la respiración se le iba. Creía que moría. Que descansaría y pasaría a una vida más bonita. Era miércoles todavía, y los pollos filósofos lo esperaban para coronarlo, pero no volvió.

Se sentía tan mal, que cayó recostado boca abajo. No duró mucho tiempo en ese estado. Su nariz se lo prohibió. De ésta, brotaban gusanitos de colores muy alargados con antenas color arcoíris. Si se apretaba el vientre salían más y más. Todos ellos parecían desbordarse por la nariz del niño. Los dos orificios quedaron limpios. Los gusanos fueron a parar a una botella de cristal. Mientras los recogía, no podía creer que esos animalitos eran parte de él.

El estómago empezó a dolerle y de modo involuntario comenzó a vomitar. Vomitaba pollos, pollos filósofos, mariposas pintoras, loros cantores y a su amigo el hipopótamo.

Vivió un momento muy doloroso, porque cuando estos salían de su boca, competían por salir. Todos los animales tomaron un lugar en la casa. Los pollos filósofos en la sala les impartían las clases a los gusanitos de antenas de arcoíris; las mariposas pintaban la soledad del niño y llenaban de color la otrora casi gris; y el hipopótamo, trataba de animarlo.

Vivió un momento muy doloroso, porque cuando estos salían de su boca, competían por salir. Todos los animales tomaron un lugar en la casa. Los pollos filósofos en la sala les impartían las clases a los gusanitos de antenas de arcoíris; las mariposas pintaban la soledad del niño y llenaban de color la otrora casi gris; y el hipopótamo, trataba de animarlo.

Plinton pensó que enloquecía. Decidió salir sin rumbo fijo. Algunas personas lo confundieron con un mendigo y le extendían las manos con dinero, ropa o comida. Otros solo le miraron con cierta compasión. Salió a buscar aire, pero sintió ahogarse. Las miradas parecían matarlo, y las dádivas de los transeúntes, lo hundía en una miseria interminable. No dejaba de pensar en los huéspedes que habían llegado desde su propio cuerpo.

Tomó el camino que conducía a la iglesia. Sabía que el padre Glorioso le diría algo. Si visitaba al padre, no era para confesiones. Necesitaba aclarar dudas. El padre lo esperaba en la puerta con una mirada de compasión. No dejó que el niño hablara. Le puso en sus manos un puñado de monedas, y lo despachó con tres palmaditas suave en la espalda. Con ese acto, comprendió que estaba solo y que nadie lo podía ayudar. Se dirigió a la tienda con el dinero que recolectó sin proponérselo, y compró velas para alumbrar la casa.

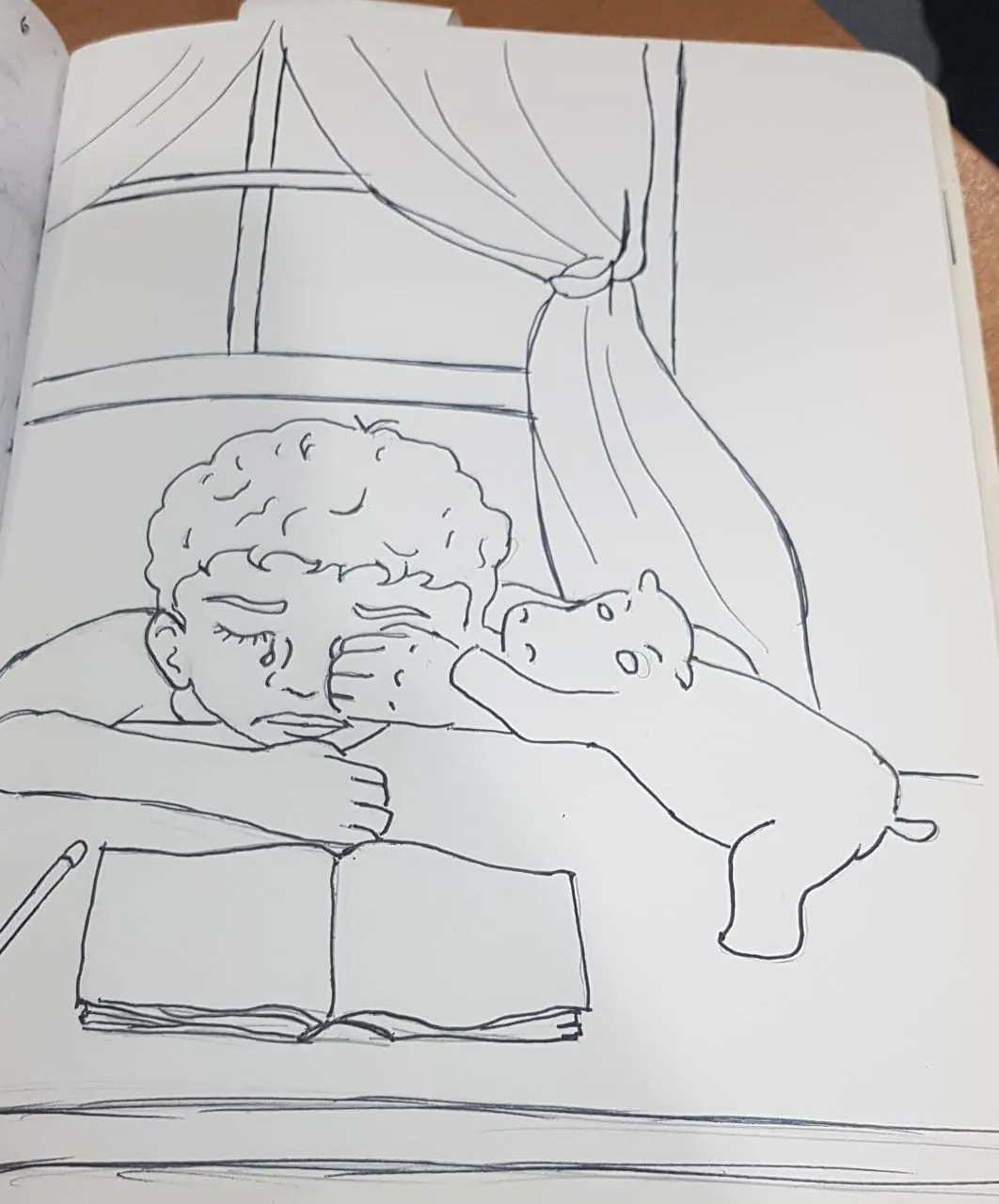

Al llegar a la casa, se recostó frente a las mariposas pintoras, resignado en su realidad. Se sentía como un rey que había abdicado a su trono. Colocó las velas bajo su costado, con el propósito de usarlas luego. Se quedó dormido. La calentura de su cuerpo agudizó y provocó que todas las velas se deformaran.

Las velas se convirtieron en una especie de arcilla. Como sabía que no servirían para encenderlas, se entretuvo con ellas esculpiendo figuritas. Quedó ensimismado, cuando logró crear una pequeña mujercita de cera. Le puso todas las facciones que recordada de su madre.

Exhausto, se quedó dormido. Soñaba con golpes en las paredes, escuchaba gritos. Lloraba en el sueño: «Mamá, ¿por qué te fuiste, por qué me abandonaste? ¡Estoy solo! ¿Por qué te fueiiiiste, por qué?» Ese llanto cargado de rabia bajaba a su pecho, mientras mordía su almohada rota. Seguía soñando. Sollozaba y dejó de hacerlo cuando escuchó un coro de voces gritando: «¡Cállate! ¿Por qué te quejas tanto?» El niño, asustado, despertó.

En la cama, una mujer de cera lo abrazaba. Con su voz suave y cálida, le pidió que no llorara, que dejara de sollozar. Plinton no comprendía. Se encontraba extraño que esa mujer estuviera en su cama. «¿Quién eres?», preguntó, mientras su corazón se estrellaba repetidas veces contra su pecho, como si quisiera salir de allí.

«Soy tu madre. ¿Ya me olvidaste?» Estas palabras fluían llorosas de sus labios. Le acariciaba las manitos. Contrariado, el niño no respondía a sus caricias. Ella le ordenó se diera un baño, se refrescara, se pusiera un pantalón y saliera a jugar con los niños de la calle que estaban frente a su casa.

Miró hacia la ventana. Olvidó a su mamá de cera por unos cuantos segundos. Notó a los niños jugar en la calle y curiosamente descubrió que también eran de cera; luego miró hacia el interior de la casa y se asustó al constatar que las mariposas coloridas eran de cera. Todos eran de cera, excepto él y su amigo el hipopótamo de quien se había olvidado.

El niño se dirigió hacia el hipopótamo y le pidió perdón por el abandono. Lo invitó a jugar al riachuelo en donde brincaban los peces de ceras. Se unió al grupo de niños de cera que lo habían invitado el día anterior, y abrazó muy fuerte a su nueva mamá de cera, a quien ahora se disponía a cuidar con mucho más empeño.

Ya no le interesaba la mamá que fumaba, y cantaba mientras lo golpeaba… Ya no le importaba lo qué pasaba en el mundo de los árboles gigantescos, el mundo Plintoniano. Tenía de huéspedes a los habitantes de ese mundo. Para él, era más que suficiente. Se disponía a ser el rey de Cascadita y esta vez coronaría a su madre de cera como su reina.

La tarde del jueves, seguía cargada de enormes gotas de lluvias. Los árboles de cera festejaban. Bailaban al compás de las notas que tocaban las gotas de lluvia al caer. En el ambiente, la felicidad de cera seguía siendo el acicate de los peces de cera que brincaban como si desearan salir de su hábitat, de los perros de cera, cuando mojaban sus colitas para quitarse el calor; de los niños de cera, cuando jugaban a la ronda-ronda de pan y canela… y saltaban en los charcos de agua para ver cuál era el mejor.

Todos jugaban. Todos, incluso el niño callado, de ojos negros profundos, cabellos rizos, piel morena y mejillas abultadas. El niño que observaba de cerquita a los demás jugar, el que abraza a su madre de cera, el que sigue siendo leal a un hipopótamo parlanchín, el modelo de las mariposas pintoras…El niño que es feliz en un mundo alterno al suyo.