Entre las muchas dichas de esta profesión, donde, lo he repetido mucho, no se te entregan manuscritos, sino almas, la más gratificante es poder penetrar a esos cosmos complejos y llegar a formar parte de ellos. Un buen día te levantas, como en trance, y estás allí… La mirada es nueva, el pensamiento, también, porque no son los tuyos, sino los del otro, los del autor. Entonces, aquellas leyes, aquellos mecanismos que veías transcurrir como a través de un velo, sin entenderlos ni sentirlos, se expanden y rodean, te participan y ofrecen sus secretos. Eres el otro. Estás en sus zapatos, y, de esforzarte, podrías discurrir como él. No es vano, ni exagerado, decirlo. Aquel que lo ha sentido, lo sabe.

Borges, insuperable, lo diría mejor en estos versos: ¿Cuál de los dos escribe este poema/de un yo plural y de una sola sombra?/¿Qué importa la palabra que me nombra/si es indiviso y uno el anatema?// [1]

Puedo decirlo sin rubor: he sido mucha gente. He estado en sus pieles y en sus mentes. Luego, cuando cae el telón sobre el gran espectáculo, es preciso mudar, mutar, pero con cada nueva conversión algo se agrega, algo se enriquece y toma brillo.

De esas muchas mudanzas que he vivido, la de Carlos Vicioso ha sido de las más disfrutables. Es diferente, es originalísimo, es a contracorriente, y se aleja, por mucho, del montón, no solo a nivel lingüístico, sino también argumental. Él, en su modestia, y con las muchas dudas que siempre asolan a los buenos artistas, me ha trasladado muchas veces su temor de que pueda pensarse que escribo estas cosas porque soy su editor.

Carlos Vicioso.

Como sé que no soy manirroto ni demasiado largo en los elogios, y que llevo estas cosas con un hilo de acero, porque las amo y creo en ellas, le he dicho que es un temor infundado. He escrito cientos de reseñas, y en todas, martiano como soy, digo siempre lo que pienso de la mejor manera que encuentro. Martí dijo:

Crítica es el ejercicio del criterio. […]. Criticar, no es morder, ni tenacear, ni clavar en la áspera picota, no es consagrarse impíamente a escudriñar con miradas avaras en la obra bella los lunares y manchas que la afean; es señalar con noble intento el lunar negro, y desvanecer con mano piadosa la sombra que oscurece la obra bella. Criticar es amar.[2]

Ese es, y será siempre, mi modo de hacer “crítica”. De los odiadores y criticones sin generosidad, no hay que ocuparse en lo más mínimo. En torno a sus temores, le he respondido a Carlos:

“Que digan lo que quieran, pero, primero, que se fajen a escribir novelas, y segundo, que busquen a alguien que, con belleza, justicia y mesura, escriba sobre ellas”. Dije más: le señalé que, sin mengua, podríamos armar un libro con las reseñas que se han escrito en torno a su obra, y que sería, a no dudarlo, un hermoso libro.

Sobre esta reciente producción que presentamos hoy, diré que, a mi juicio, marca la madurez de su estilo y acaso de su obra escrita en prosa hasta hoy (por lo menos la que conozco a fondo). La manera de imbricar los acontecimientos históricos nacionales e internacionales con la trama son eficientes en grado sumo, pinceladas que redondean todos los contextos y que dan una sensación de totalidad narrativa muy satisfactoria.

Esta vez —algo sobre lo que he llamado su atención en libros anteriores—, sí ha intercalado de manera eficiente algunos respiros descriptivos, que a veces se echan de menos en una prosa que avanza como una avalancha, y que, con esos remansos breves que siempre colocan alguna imagen única en la mente, gana muchísimo.

Los personajes, magníficos, en especial la Ágata: compleja, artística, persuasiva, creíble, una abanderada de los derechos femeninos, un protón “libre”, en la medida en que podían serlo las mujeres en una sociedad como la del Santo Domingo de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del XX, sesenta y cinco años que abarca el arco de la vida de Ágata, protagonista absoluta de esta novela.

Carlos Vicioso ha comenzado a imbricar, también, y es algo que encanta, y un camino por el que debería proseguir, inusuales cuñas surreales en novelas “realistas”, en textos que trascurren, valga la redundancia, en la realidad real, donde ocurren hechos coherentes, comprobables…

Carlos Vicioso es, hasta la fecha, un escritor realista, pero estos deliciosos “deslices” dotan a la materia narrativa de un perfume distinto y exótico, que, naturalmente, la pone a otro nivel. De modo que ya no sería solamente la aventura lingüística, el español castizo, tumultuoso, apabullante con el que escribe sus novelas, sino también que agrega un elemento técnico que es capaz de mutar el cariz de todo el texto.

Lo hizo ya en su novela anterior, Gajes del azar, cuando de pronto la inteligencia artificial, el aparatico electrónico para hacer preguntas baladíes, saber del clima y pedir música, toma conciencia de improviso e interviene decisivamente en las vidas humanas, enamorado de la chica. Lo hizo, también, en esta novela, en un episodio que, por supuesto, no contaré, pero que tiene que ver con mininos, con muchos mininos, y que es el cierre magistral de la novela.

Estas cuñas surreales, que tan bien se le dan a Carlos Vicioso, constituyen lo que llamamos en salto cualitativo, un giro inesperado que provoca una muda del nivel de realidad y que cambia el matiz de toda la historia.

Detalle a detalle y sutileza a sutileza, tal como deber ser, la sospecha comienza a tomar forma en la mente y nos estalla de pronto en la cara, cuando caemos finalmente en cuenta de lo que pasa. La ilusión narrativa se expande y el milagro de la ficción ocurre con la naturalidad de las buenas mentiras, a las que acomodamos el ánimo para creerlas buenamente, en un proceso que nos enriquece y libera por dentro, y que es, en definitiva, la verdadera misión de las ficciones.

Con el uso eficiente de esta técnica entra el autor en una riquísima tradición que se adentra en lo real maravilloso y en el realismo mágico, tal como lo hacen, magistralmente, las novelas de Jorge Amado, y muchos más. No falta nunca, tampoco, en los culebrones televisivos del gigante brasileño Globo, en los cuales he aprendido más soluciones literarias que en los libros.

En otro orden técnico, ¿quién narra, pues, esta historia? El narrador se llama Pablo, y es el sobrino de Ágata. Pablo es, desde que toma conciencia, un escritor en ciernes, un ser sensible, que incluso se emancipa de la tía rica a la edad de dieciséis años, sin ningún motivo aparente, salvo el ansia de libertad, y se va a vivir a las montañas, “a vida simple”.

Esa sensibilidad del narrador, que a veces, obviamente, se toma sus licencias y fantasea sobre esto o aquello, como todo buen dios benévolo, permea toda la novela, y así nos va noticiando cuestiones que, de no ser por la maestría narrativa de Carlos, podrían parecer desligados, pero que en verdad, lo enriquecen de manera notable, por ejemplo, la aparición de algunos libros clásicos en el mundo, y acontecimientos nacionales e internacionales que redondean, desde lo intelectual, contextos ya de por sí muy complejos.

En esta obra, que en lo formal parece dieciochesca o decimonónica, y que sin embargo ha sido escrita en pleno siglo XXI, hay una paradoja en torno al narrador. En aquellas novelas del XIX, universos intensos y completos, los narradores superomiscientes eran capaces de detener la acción para tronar contra las leyes, hacer reflexiones y críticas. Sin embargo, de Flaubert acá, la novela moderna nos acostumbró a que el narrador debía intentar desaparecer. A menos exposición del narrador, más nivel persuasivo.

Pues bien, en esta novela, que trata de cumplir con ese presupuesto moderno, yo eché de menos aquel narrador metiche, que interviene y que truena. Me habría gustado que tuviese un poco más de relieve, que se escuchara más su voz y saber un poco más de él, en todo sentido. Esto, naturalmente, es solo una percepción mía.

La tía Ágata, como las novelas anteriores de Vicioso, es un texto exigente. La disfrutará a plenitud aquel que tenga bagaje cultural. Un rosal no producirá tulipanes. Vicioso es un lingüista consumado, habla más de tres idiomas, y es un conocedor de la historia profunda de su patria, a la que, por cierto, está dedicada esta novela.

No hay que sentirse mal. Así nos pese, la literatura nunca ha sido cuestión de multitudes. Son estas ciudadelas y atalayas: cierta gente, ciertos estilos, ciertas ideas, las que custodian y preservan legados, y sobre las cuales es posible después, cuando el tiempo decante, erigir universos, escuelas y tendencias. Así ha sido siempre, y es bueno que así sea, para que nos quede, de la lengua de los conquistadores, ya conquistada, todo aquello que “limpia, fija y da esplendor”.

El estilo con que Carlos Vicioso ha ido bordando su obra no tiene parangones contemporáneos en la literatura nacional. De querer compararlo o rastrear su linaje, habría que remontarse muy atrás, y hacia Europa, no hacia América. Es un clásico extraño, un epígono original de las tendencias que pusieron la lengua en el centro de todo.

Como con esos universos de antaño hay que acomodar el ánimo para leerlo; pero, una vez que se penetra en él, es una fiesta. Solo por poner un ejemplo: las arduas cacofonías de las que huye la prosa actual, y que a los editores nos gusta cazar como a gacelas, aquí son pura intencionalidad y ritmo sincopado. El encabalgamiento de sonidos hace nacer otros, una música única donde palpitan las infinitas posibilidades sonoras de nuestra lengua, y donde, incluso, se imbrica con otras lenguas en juegos y rejuegos que pueden provocar no solo sonrisas a los que amamos estas lides, sino también sonoras carcajadas.

Es, también, el humor, cáustico y fino, otro de los recursos que caracterizan la obra de Vicioso. Humor inteligente, y a veces triste, como suele ser el verdadero, que no solo da gracia a quien comprende su mensaje, sino que sabe llamar a reflexión. Muchas oraciones de Vicioso, lo he dicho anteriormente, tienen el gracejo y la facundia de autores del brillante pasado de nuestro castellano, que nos divierten todavía.

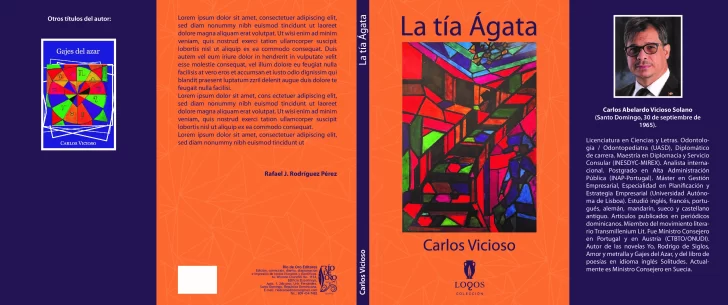

Vale destacar, además —aunque es un elemento extraliterario, pero que nos auxilió hermosamente para pensar el libro de manera holística, como una obra de arte, como nos gusta—, el hecho de que la obra pictórica homónima que conformó la cubierta de este libro es también de la autoría de Carlos Vicioso (igual que sus dos novelas anteriores), pues él es, además, un interesante artista plástico.

Despediré estas palabras de presentación con la nota de contracubierta que escribí para esta, La tía Ágata, y en la cual espero haber atrapado parte de las esencias que la animan:

La singular apuesta lingüística y creativa de Carlos Vicioso, tan a contracorriente que no tiene pares en la literatura dominicana, sube un nuevo escalón en esta obra; alcanza un punto álgido que marca la plena madurez de su estilo, un universo propio de barroca apoteosis, símbolos, signos, onomatopeyas, entrañamiento lúdico y magia palabrera que embelesa y aturde. Seguirlo en pos de esta aventura es asomarse a un costado imprevisto de la isla, a una manera única de imbricar la historia nacional, y mundial, en una trama que sabe redondear y calar los más raros contextos en una totalidad narrativa sin distorsiones ni fisuras.

Artística, emancipada, humana, como su propia protagonista, resulta esta novela. La tía Ágata puede ser la nación, la amada matria, valerosa y pujante, o la punta de lanza de un empoderamiento femenino, pionero, que auguraba libertades futuras. Todo encaja y tributa a este cosmos: amores, desengaños, dictadores, hechizos… ¡Wao! Ágata es ágape. Reverentes, al festín asistamos. ¡Oa! [3]

[1] Jorge Luis Borges, Poema de los dones, en https://www.poemas-del-alma.com/poema-de-los-dones.htm

[2] * José Martí: “Echegaray”, en Obras completas, t. 15, Centro de Estudios Martianos, colección digital, La Habana, 2007, pp. 94-95.

[3] Rafael J. Rodríguez Pérez, nota de contracubierta para La tía Ágata, de Carlos Vicioso, Santo Domingo, Río de Oro Editores, 2023.