Hay ángeles que se apiadan y comparten contigo tus jeremiadas camino a Jericó.

Se diluyen tan despacio hasta que son tu sombra, la columna que sostiene tu aliento.

Zweitausendeins era algo así como el "Aldi" para los intelectuales. "Aldi" es una cadena de tiendas alemanas caracterizadas por eso de "bueno y barato". El local de la Zweitausendeins en la Kantstrasse era algo así como un templo obligatorio todos los sábados en la mañana. Ahí siempre me esperaba algún Glenn Gould. Cuando finalmente pude comprar aquella caja de cds con sus interpretaciones de Bach me dije: ya puedo esperar a la vejez. Cuando además me regalaron la colección de sus clases de música en DVD el comentario fue superlativo: lo tenía todo para mis últimos tres meses.

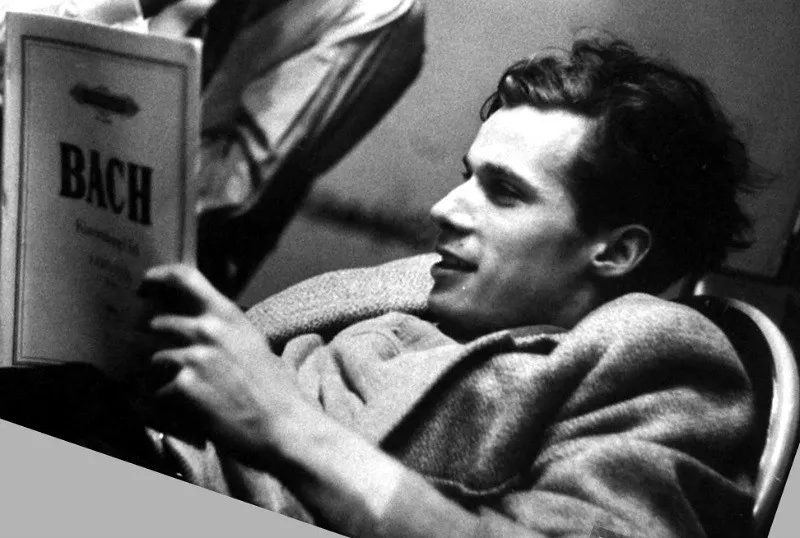

En momentos en que sonidos, visiones de la vida y sensaciones del adentro y del afuera te remenean, es bueno tener algún amparo, en caso de que algo tienda a resquebrajarse en zonas de turbulencias. La figura de Glenn Gould fue al principio la del tímido intérpetre canadiense enfrentado a las Variaciones Goldberg desde aquellos mediados de los años 50. Luego fue creciendo. Ante los árboles Beethoven o Alban Berg, ahí estaba Gould. Subías a las estepas mozartianas o te aventurabas por Schoënberg, ahí también estaba el Glenn. Bien al fondo estabas tú, lanzado como una lámpara rota al peor de los caminos.

Intérprete, filósofo, visionario apocalítico, creador de diccionarios, ser de las antípodas, el pianista que sólo tocaba en aquella silla desvencijada que le regaló su padre se fue convirtiendo en una especie de ese amigo en el último asiento de un bus de Madrid a Berlín, en buenísimo onda, tomando café y compartiendo algunas galleticas.

Si bien Leonard Bernstein tuvo sus aprestos pedagógicos y Yehudi Menuhin coqueteó con la polítiva de buen vecino y esos seres etéreos que sólo Chagall podía imaginar, en Gould había de todo y también zonas escabrosas, extrañas, dispuestas para náufragos. A veces nos consolamos pensando en todo esos seres más que perfectos, y alabanzas por un Sviatoslav Richter e incluso por un Daniel Barenboin, pero en Gould había esa zona gris de las renuncias.

Neurotizado por la idea de perfección cuasi geométrica, como un estudiante avanzado de Spinoza, en Gould confluían profundos pensamientos ante el ser del artista, la visión de un público más virtual que real, porque a veces más que público se tenían masas, el circo consabido, los rituales más que obligatorios, los escarceos ante los arreglos florales y la insistencia en aplaudir cuando a veces lo que se busca después de Bach es más silencio.

Glenn Gould fue un artista de renuncias y apelación a lo más táctil: el sí mismo. Detrás, arriba, bien adentro, se combinaban territorios muy disímiles, todos al final bien compactos, como un maleta de exiliado. El de Bach predominaba: las composiciones para el piano bien atemperado, las seis partitas, hasta el enfrentarse con el fantasma de Bussoni buscando sacar estrellas a su particular cielo bachiano eran parte de una lucha de gigantes.

Pero Gould tampoco dejó de irritar. Le pasaba a Julio Cortázar, quien no soportaba aquellos ronroneos de león en celo que hacía a veces Gould en sus grabaciones.

Ronroneos aparte, el Bach logrado por Gould bien que tiene sus perfiles bien lejanos a esos estilo Landowska o hasta Lang Lang que ahora asumimos. Si Bach es un universo, el Bach gouldiano es un saturno con sus satélites particulares.

Después de dos años de vuelta a Santo Domingo no había encontrado el hueco lunar para sentarme junto a Gould.

También la Isla tiene sus durísimos rigores, pero en algún momento hay que escarmentar. ¿Verdad, pequeño Saltamontes? ¡Oh sí! ¡Oblabí obladí!, pero ¡glup!, me estoy saliendo de las esferas Glenn Gould. A veces nos pasa.

El Bach tomado de la mano por Glenn Gould alivia.

Calma.

Compensa.

De alguna manera, dormimos muy felices.