Revolucionario, apresado, poeta, combatiente, narrador, publicista, ciudadano, macorisano, postmoderno, René del Risco abarcó todo lo posible en sus 35 años de existencia.

Dentro del bolso de mano que nos llevaríamos de la media isla dominicana incluiremos su nombre. Sacaríamos palabras del bolsillo como truenos, haríamos llover tanto sobre nuestra media isla como para hundirla, volviendo al antiguo tópico de que se “o hunde la isla”, y en verdad que al ser René todo un especialista en apocalipsis, asumiríamos que la isla consabida para él ya estaba hundida. Duro reconocerlo, pero su mundo se había roto mucho antes de nacer. Lo que él hizo fue recomponerlo, darle aliento, presentarlo en sus poemas y cuentos, al igual que el puñado de grandes autores que le precedieron en estos espacios. No serían muchos en verdad. Comenzaríamos por la noción de pérdida en José Joaquín Pérez, en la visión de un paisaje derruido y a la Salomé Ureña de “El ave y el nido”, acabando con su abuelo, el gran Federico Bermúdez, y sus guiños baudelaireanos a los “del montón salidos”. Sigo insistiendo en René como eje que nos despega de la modernidad colonial y nos acerca a la postmodernidad actual, con todos sus riesgos, ocasos y diccionarios incendiados.

Digamos de una vez, volvamos recordarlos: René del Risco Bermúdez fue el descubridor y el mayor cultivador del “yo” entre nosotros, el que lo llevó a sus últimos extremos, en ese en que la vida casi no se aguanta y hay que romperse el alma en la mismísima curvita del malecón de Santo Domingo.

Ahora que los paseos por esos lados del Caribe se nos dificultan, reduciendo tal vez nuestra calidad de pensamientos, se vuelve, siempre se tiene que estar volviendo a su fantasía, fantasía es que se convierte en filosa y riesgosa cotidianidad nuestra.

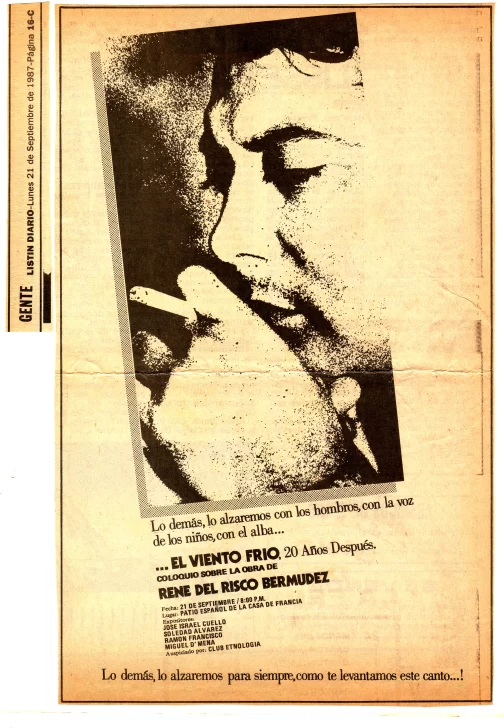

La noche del 21 de septiembre de 1986 fuimos convocados por el behique Tony de Moya y su Club de Antropología, en el patio de la vieja Casa de Francia, o Casa de Hernán Cortés, en la Calle Las Damas. Celebrábamos entonces los 20 años de “El viento frío”. Amistades, cómplices, lectores, ahí estábamos junto a José Israel Cuello y Soledad Álvarez, esperando por Ramón Francisco, que no asistió pero que nos dejó sus clásicos escritos sobre nuestro autor y su fatídica teoría de René como el “frustrado de la pequeña burguesía”.

El dominicano siempre ha tenido problemas con el “yo”. Educados en la tradición judeo-cristiana, donde la clave bíblica concibe el “yo” como algo cuasi demoníaco, en Dominicana ha imperado ese “nosotros” que tantos rostros demuele. Sobre el derecho individual a la palabra, y por lo tanto, a la particularidad, a la pluralidad, los diccionarios criollos han levantado gran cantidad de conceptos donde el ser se ampara en sus ecos. Desde el criollo de los tiempos coloniales, al patriota, al nacionalista, al izquierdista, y ahora, al “dominicano”, las metáforas han sido las del “deber ser” frente a cierto “enemigo” que nos exige trincheras, defensivas.

René del Risco potenció y luego hizo desaparecer estas metáforas históricas, si bien antes de tales gestos literarios se puso los trajes del combatiente revolucionario, sufriendo de paso prisión y exilio.

En esta dinámica de asumir la adolescencia y lanzarse a las luchas sociales, René continuó una vieja tradición de los intelectuales locales. Los grandes escritores dominicanos habían operado como patriotas pero luego, salvo muy contadas excepciones, sucumbieron al oportunismo, la burocracia, la simple vejez: Antonio Sánchez Valverde, Tulio M. Cestero y Fabio Fiallo, entre otros, levantaron las banderas del criollismo y el nacionalismo, pero luego asumieron la insignificancia de la vida en otras tierras, o bajo las alas del trujillato, para dar sólo unos ejemplos de grandes autores que acariciaron la posibilidad de un yo pero que no pudieron asumirlo. Ricardo Pérez Alfonseca, aquel “benjamín” de las letras según Rubén Darío, quien junto a Tomás Hernández Franco compartieron no solamente la vida parisina sino que nos introdujeron en los meandros de las vanguardias de los años 20, al final se esfumaron dentro de las palancas napoleónicas del trujillato. Pérez Alfonseca incluso golpeó con singular fuerza el gong de la poesía con un maravilloso poema de principios de siglo, publicado en París en 1909: “Oda a un yo”.

A René del Risco Bermúdez se le educó con la conciencia de pertenecer a un mundo especial de creadores, revolucionarios, bohemios y por qué no, también de hedonistas.

Lo que lo hizo especial fue capacidad de retraimiento. René se desdoblaba. De ahí el encanto de “Ahora que vuelvo, Ton”. Descubrió el encanto de esos rituales de los inseguros, como aquel de repetirse lo de “qué felices fuimos”. René fue el tipo que siempre estaba en la esquina pero que sabía colocarte en su punto de mira y descubrirte en tus ridiculeces.

Tal vez la experiencia del cine le ayudó a entender la vida como pantalla, rostros, visiones, choques, ilusiones. Mucho antes de que Baudrillard escribiese sus teorías de “Cultura y simulacro”, donde el individuo participa de ese sistema de muerte, del Risco supo insertar en sus campos de imaginación esa contabilidad de lo efímero que todavía nos resulta tan familiar, por no decir fascinante.

En su obra se tejen lazos invisibles con las teorías contemporáneas sobre la imagen. El San Pedro de Macorís y el Santo Domingo se van ampliando gracias a los aportes de John Berger, Villém Flusser, Susan Sonntag, W. J. T. Mitchell, Joan Fontecuberta. Esa manera tan táctil de recrearnos sus ambientes nos sigue seduciendo. Conciencia fotográfica, papel para la mejor resolución, René tuvo como pocos de su generación una conciencia del valor de la imagen. Tal vez por su oficio como publicista, sabía cómo montar escenarios, disponiendo así las herramientas más efectivas en el menor espacio posible.

Contable a lo Whitman, a lo Perec, René del Risco nos devuelve al encanto de las pequeñas cosas.

De entre sus papeles rescatamos tal vez el último cuento, en el que estaba trabajando a la hora de su partida, aquel fatídico 22 de diciembre de 1972. No lleva título. Es un delicado regalo navideño. Desde aquel encuentro en 1986 recordarlo ha sido como una tradición, una alegría, un tormento, una propuesta de leernos en lo más humano y sensible del ser que nos queda.

Todavía queda mucho René por leer, por pasear, por recuperar. Aquí van algunos puentes.

Cuento inconcluso

René del Risco Bermúdez

Uno se pone a ver al mar. A ver las olas despedazándose. A ver el negro cuchillo de la costa. Se queda así, con un amargo cigarrillo entre los dedos. Y no querrá moverse. Y no querrá mirar hacia otra parte. Y no querrá. Definitivamente no querrá saber que a sus espaldas está la soledad. “¿La soledad?”, dirás. Siempre serás capaz de dosificar tu dolor con ciertas expresiones irónicas.

“¿La soledad?” y me atrevo a imaginar esa sonrisa con la que te defiendes cuando te sientes burlado.

Pues sí. La soledad. Si subieras a esas escaleras y abrieras la puerta, sentirías el aliento de esta mortecina luz del atardecer, verías los cuadros negros y amarillos que cubren el chaise longue, la res de piel rojiza en su muerte de alfombra sobre el piso, el negro sillón, Steve McQueen grisáceo, clavado en la pared, en su motocicleta, la paloma de loza azul en el librero; la colección de Vanidades, Luisa María, la incertidumbre de su gesto ampliado al tamaño de un “poster” ante el que te detendrías triste, lo sé al contemplar sus tristes once años; verías, ¿qué más?, el cojín de color anaranjado; el tocadiscos, el cenicero de metal, la mecedora antigua, la silla blanca contra el muro que separa la pequeña sala del comedor en el que alcanzarás a ver la nevera, la mesa de caoba y sus cuatro sillas de brazos, las paredes blancas, si avanzas un poco más, si no te dejaras vencer por el rencor y caminaras (no me importaría si un poco a tu pesar), pero si entraras, podrías ver además el calendario de Viasa, con su cielo rojizo, entrarías al pasillo, los mosaicos rojiblancos opacos, el tarro de arcilla donde envejecen los helechos, el tierno olor mohoso que se desprende del viejo muro de mampostería colonial que divide los patios; quizás, por esa tu incorregible manía melancólica, mirarías por encima de las hojas maduras del almendro el pedazo de cielo amarillento y vacío, mirarías el fracaso de la tarde y seguirías, tus pasos siempre algo torpes te llevarían hasta la puerta del aposento.

La cama oscura y simple, la pequeña mesa de caoba, la lámpara de aburrido verde, el frasquito de Librium, el pañito de encaje, el vaso empolvado, el despertador Westclock, ese gallo mecánico que astilla mi sueño cada mañana; más allá, abandonado junto a la pared, el gavetero ruinoso, el agua manchada del espejo, la polvera, el cofre de madera. Te acercarías. Podrías ver al collar de ámbar, los frascos alineados; Givenchi, Miss Dior, Madame Rochas, Nina Ricci; los pendientes, los alfileres, las pulseras, las inútiles cosas; las inutilidades, lo inútil.

Y tu mirada inútil correría sobre las inútiles fotos bajo el cristal; yo, en la playa de Sosúa, con trusa negra y ancho sombrero de cabuya; una sonrisa inútil y las manos inútilmente queriendo sujetar tranquilas las alas del sombrero; yo, con pantalones de montar y blusa camisera, sobre un enorme caballo inútilmente bello en la Feria Ganadera; inútil mi arrogancia de nariz levantada y manos firmes en las bridas; yo, y mis inútiles amigas que no conoces en un momento Polaroid de una fiesta que sería inútil contarte; yo en la escalinata de Bellas Artes, yo en Constanza, yo en el aeropuerto de Isla Verde, lentes ahumados, traje sastre; sombrero azul marino y abrigo inútil colgando del brazo: un inútil intento hacia Nueva York; yo ante el edificio de las Naciones Unidas, yo en Disney World, yo y yo, siempre conmigo, inútil y engañada, achicharrada en fotos vergonzosas, pedazos lamentables de vida inútil, quemada, repetida, detenida, sola.

“¿Quién tomaba las fotos?”. Eso lo pensarías. Yo sé que lo pensarías, pero sólo para ti, sin decírmelo, sin decírselo a nadie, así como te enterraras un cuchillo en la soledad de tu cuarto.

Sentirías un lloroso rencor en tu corazón pero no lo dirías.

Te tragarías en seco la pregunta. La duda. La certeza de que esos momentos no fueron sólo eso que viste, sino que hubo algo más, mucho más, algún pájaro quizás que atravesaba el cielo sobre la playa y quedó fuera del ángulo focal, escapó a la acción del obturador, o una sombra que debió proyectarse sobre la arena, alguien que chapoteaba en el agua, pero ocurre que en las fotos no se plasman los ruidos, no queda instantaneizado el “¡Sonríe, por favor! No, así no; separa más las piernas, ¡ahora! ¡Click!” Y quién estuvo detrás de todos esos ¡click! A quién iba mi sonrisa, quién fue la sombra no proyectada sobre la arena de Sosúa, quién debió reflejarse en el cristal de aquella cafetería newyorkina con su Instamatic sobre el ojo derecho, quién vería abrir y cerrarse la rosa metálica que aprisiona los gestos y la vida. “Los descarados gestos”, pensarás; “la descascarada vida”, pensarás. Pero sólo sería un pensamiento sordo. No lo dirías. Seguirías. Hallarías a tu izquierda el Corazón de Jesús, el velón encendido en la repisa, la Palabra Diaria, la vieja mecedora, algún traje, el uniforme azul, quizás, en una percha; pero ya la sombra se habría comido gran parte de las cosas, ya el rumor del mar se metería con la noche por las ventanas, ya había que encender una luz. Entonces pasarías al pequeño aposento de Luisa María. A su pequeño aposento del fin de semana. Tal vez tendría que explicarte que tu hija crece, que ese afiche de Raphael, que esos zapatos unisex, que ese Robert Redford recortado de Life, que esas moñas de papel pegadas a la pared, que esas… “son once años”, te diría… ¡Once años, Manuel!

Uno cambia, ¿sabes? Abre de pronto la mano cualquier día y empieza a descubrir la soledad. Levanta los ojos al espejo, se mira, deja correr la mano por el rostro, encuentra el borde de los labios y ahí se queda. Detenida. Una mirada que a sí misma se interroga. Unos cabellos muertos, una sombra, más bien. Se queda detenida. La mano solitaria sellando la boca.