¿Qué artista plástico no se precia, o, mejor dicho, no es apreciado por sus exégetas, de «formar sintagmas visuales» e inventar «un lenguaje plástico» que exige «una lectura rigurosa»? Regis Debray

En el transcurrir de la aventura artística inventamos verdades construyendo imágenes y su creación no es más que la creación de sustitutos, según anotaba algún crítico. En efecto, ese péndulo donde lo que se da como hecho y lo que se supone hecho existe, ha constituido el intersticio portador del signo presente en toda actividad del pensamiento desde el nacimiento de las civilizaciones. Los signos, pues, formas que significan una cosa que ellos mismos no son, existirán desde los primitivos y los egipcios que pretendían representar lo que sabían, hasta los impresionistas que registraban lo que veían. Entrada la modernidad pictórica, las apariencias naturales serán rechazadas a fin de dar bienvenida a lo que el artista siente; a fin de destacar el evento creativo mismo y su producto, y, sobre todo, para provocar al espectador convertido en insustituible protagonista de la experiencia sensible.

Desde la remota filosofía de los estoicos, Platón, y Aristóteles; desde el Leibniz y Locke premodernos; los contemporáneos Peirce, Baudrillard, y Vygotsky, hasta Umberto Eco, insigne transformador de la semiótica, el signo fue abordado por la psicología, la lingüística y disciplinas derivadas que se ocuparon en el lenguaje, una de sus más fundamentales expresiones. Nótese que aquí hacemos referencia al signo como objeto percibido que designa a otro, que le sustituye y que en un tercero interpretante es capaz de evocar. Es así entonces como surgen la semántica (tratado de la relación entre signo y significado); la sintáctica (la caracterización de las relaciones entre los signos); y la pragmática (la interacción entre ellos y el contexto o circunstancia del usuario).

Por otra parte, nadie duda de que los fenómenos ópticos y aquellos relacionados a la percepción son parte constitutiva de todo lo que acontece en las operaciones cognitivas asociadas a lo pictórico; aquí el signo es línea, punto, forma, o color que a través del componente material significante (plástico) crea una referencia icónica, un significado que, al fin y al cabo, es lo que hará una obra grandiosa y no necesariamente la obra misma. La revelación que el artista pretende entregarnos haciéndonos ver lo invisible y encontrar lo escondido.

Eso sí, el signo no será solo hecho íntimo, introspección del pensamiento; será también animal social que nos refleja como colectivo en una “sociedad sistema de sistemas de signos”, según estableció Eco en “Signo” (1973). Aquel enjundioso y transformador ensayo establecerá un irrevocable concepto nunca antes comprendido a cabalidad: el que humanidad y sociedad existen e interactúan únicamente a través de relaciones de significación y comunicación. Obsérvese que mientras triunfaba el naturalismo impresionista, el simbolismo de la plástica decimonónica se convertía en una de las corrientes artísticas que con mayor ahínco perseguirá la representación de realidades alternativas en las que la abstracción facilitada por los signos pretenderá encontrar un nuevo Hombre, y con ello, una modernidad transformadora que en el caso de la pintura será asignada a Paul Cézanne (1839-1906).

Cézanne, creador de sensaciones

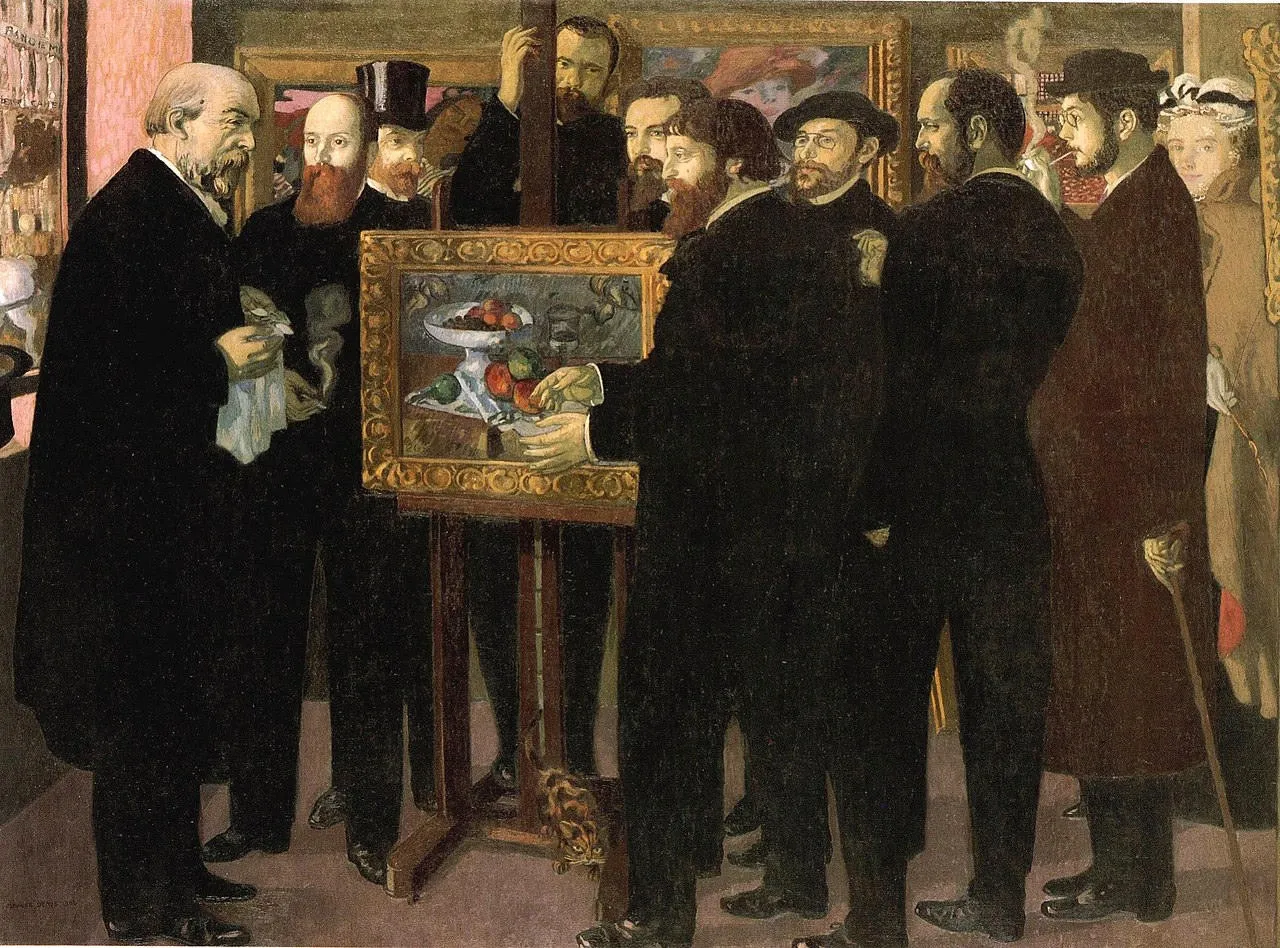

En efecto, fueron sus seguidores quienes atribuyeron al de Aix-en-Provence el carácter de “artista de los artistas”, “primitivo de un nuevo arte”, improbable enlace entre la innovación de fin de siècle y los radicalismos ulteriores, como se verá a continuación. Presunto fundador de la pintura moderna gracias a su innovador (e incomprendido) uso del color, la técnica, y los materiales, Monet y Pissarro endorsaron tal idea sobre Cézanne en las postrimerías del siglo XIX, y Matisse y Picasso décadas después, convencidos todos de que, paradójicamente, a pesar de defender un modelo de la naturaleza que armonizará casi a la perfección, el provenzal abandonará la mímesis para consolidar un arte que en gran medida prescindirá de ella. Una expresión en la que la obra misma sustituirá a la naturaleza. El óleo “Homenaje a Cézanne” (1900) de Maurice Denis reúne el círculo de simbolistas (Rendon, Vuillard, Bonnard, Vollard, y el propio Denis) que entendían que el admirado creador les había trazado el camino para la superación de la “mentira naturalista” y, por ende, había inaugurado la pintura moderna.

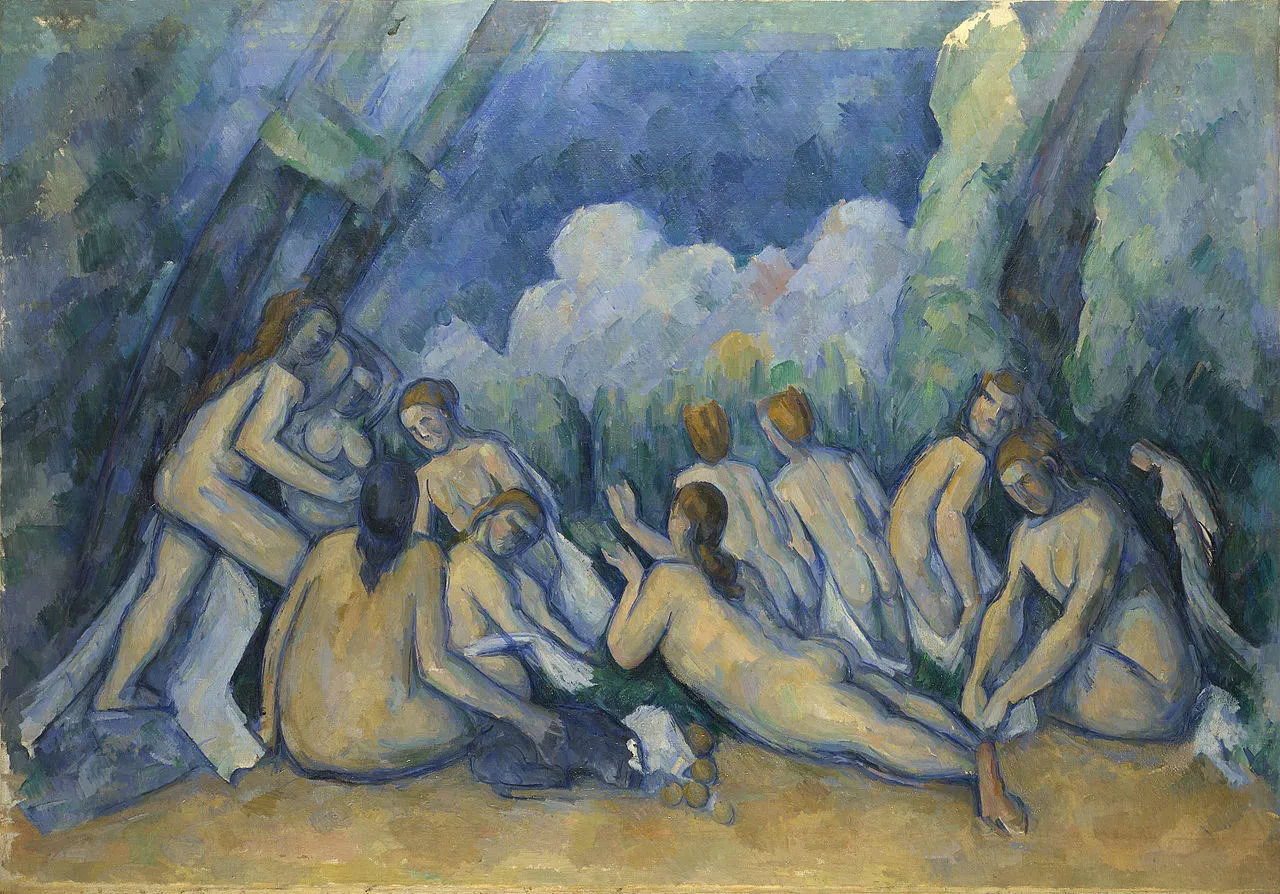

Es en Les Grandes Baigneuses (1898), a nuestro modo de ver, donde quizás con mayor énfasis Cézanne abandona la figuración a favor de la exploración de la forma, mas una forma que arrastra consigo llamaradas de sensualidad, deseo, y expresión carnal. En este lienzo lo expresan cuerpos en total dispersión, estremecidos en constante metamorfosis que les hace arena, mar, árboles, y cielo, en palabras del propio artista. Son figuras víctimas del deseo que el pincel expresa en roces y acercamientos “en espera de una mirada de luz que los acaricie e intensifique”.

La obra comentada, junto a otras 120, forma parte de la más importante retrospectiva de Cézanne del último cuarto de siglo exhibida actualmente en el prestigioso Art Institute of Chicago. Desde pinturas alegóricas tempranas, paisajes impresionistas del sur francés, retratos, hasta múltiples lienzos de las recurrentes escenas de baños que le obsesionaron, hay en esta muestra una sólida representación de un pintor cuya madurez y arrojo aún están siendo estudiados más de un siglo después de su muerte.

Solo un irreconciliable innovador como Cézanne sería capaz de cuestionar su propia obra con tal agudeza que, en referencia a las figuras en el lienzo de marras, se obsesionó al no poder encontrar su centro: “¿En torno a qué debo agruparlas, ¿dónde comienza y termina el límite entre cuerpos y paisaje? ¡Son todo uno, no hay centro!” En efecto, la casi docena de mujeres dispuestas alrededor de la escena lucen prestas al juego de la exploración que no persigue objetivo particular; no pretenden incorporarse ni abrazarse, en ese dejo de inacción se han entregado al entorno y a la evocación, no como sujetos sino como acción colectiva que las convierte en portentoso deseo.

Juan Mayí, ser caribeño

Poseer conciencia identitaria del sí, digamos, conocerse como sujeto perteneciente a algún lugar o espacio, constituye un rasgo fundamental (y condición sine qua non) para la necesaria integración del acto creativo de un artista y las coordenadas de su realidad particular. Enunciado de otra forma: otorgar sentido a lo creado será para él, en definitiva, adjudicar razón de ser a su propio existir. Algo así dijo hace tres lustros Luis Beiro cuando en unos cuantos fonemas caracterizó al sujeto llamado Juan Mayí (San Francisco de Macorís, 1963): “Se trata de un artista dotado de talento propio y entrega personal que, a pesar de los embates del tiempo, estoicamente ha trazado en el lienzo los signos vitales del espacio en que ha vivido”.

La segunda planta del renovado Museo de Arte Moderno de la capital dominicana nos regala “Causas”, una importante exposición antológica del reconocido artista plástico, su vigésima quinta, en la que lienzos, objetos, esculturas, e instalaciones narran la trayectoria de cuatro décadas de ininterrumpida producción. Mayí, salido de lo mejor de la generación de artistas nacionales de la década de los 80, galardonado en Francia y en el país que le vio nacer (Gran Premio Bienal de Artes Visuales 2007), ha intentado abrazar (a nuestro juicio con incuestionable éxito) los rasgos del debatido y no menos esquivo ethos dominicano.

Dentro de las más de ochenta obras exhibidas, destaca “Serie memoria sígnica” (2007); se trata de un conjunto de estacatos, si se quiere, que sacuden la pupila del observador apenas tras este depositar su mirada en estos lienzos, dispuestos, cabe resaltar, en una impresionante curaduría espacial y conceptual (a cargo de Luis Graham) que evidentemente se convierte en parte (y enriquece) el trabajo artístico propiamente dicho. Marcas a color, gotas, líneas, tinta, y alto relieves dialogan con el recuerdo de lo que está alojado tras el canvas; con lo que jamás ha partido, y, por ende, no es aún memoria, y particularmente con la imaginación del espectador a quien solo le resta rendirse. No ante el signo, sino ante el asombro que se ha apropiado de su sentir.

En “Serie memoria sígnica” nos encontramos ante un trabajo en el que un vibrante rojo sostiene una serie de destellos grises sobrepuestos en el ángulo superior del lienzo; estos parecen brotar preñados de energía, cual la fuerza de las emociones sugeridas por el carmesí, en un conjunto que se debate entre el equilibrio y el fuego. Entre la madurez y la pasión desbordadas en una verdadera fiesta cromática para el alma reminiscente del pensamiento y visión del Kandinsky espiritual.

“Las causas me andan cercando, cotidianas, invisibles…” dice el poeta Silvio Rodríguez; si la conexión entre el título de la exposición aquí comentada y la pieza del afamado cantautor cubano es una habitante del universo imaginario, se me ocurre sugerir que las causas, indudablemente, han invadido los entresijos del corazón de Mayí. Invisibles como usualmente ellas son, el francomacorisano ha pretendido cazarlas en sus trazos; porque en ellos está todo: la rabia, el dolor, la insularidad hirviente, y por supuesto, los sueños. Parecería que plenamente consciente de la certeza escondida tras una frase suya en la que reconoce al arte “(…) como un arma para el desarrollo y vía para el conocimiento”, Mayí continúa haciendo de sus obras motivo y razón; cosmos y a la vez campo de batalla donde respiro y provocación son una sola cosa.

Colofón

Si en Cézanne el signo dejará de existir desplazado por el sentimiento que se apropia de la tela, en Mayí lo será todo porque no puede ser de otra manera; su mejor arma, la abstracción expresionista, requiere y exige que el trazo, el color, y la materia traspasen la gestualidad para lograr arribar a la realidad. A nuestra realidad sacudida y sensibilizada por supuesto. Ya lo habían establecido los lingüistas: más allá de influenciar la conducta ajena, los signos transforman al sujeto mismo al colocarse en pleno centro de nuestra relación con el entorno. Aún más, no se trata simplemente de asimilar la experiencia sensible provocada por los símbolos sino de reimaginarla y proyectarla a través del pensamiento. Recordemos que nuestra contemporaneidad es una de imágenes multiplicadas e incesantes, con frecuencia mentirosas; no habremos de olvidar entonces aquello que Debray anunciaba en el epígrafe: apropiémonos del signo para transformar el presente.