Una aclaración necesaria sobre la metapoesía en R. D.

Resulta imposible, estudiar la pragmática escritural de Ike Méndez, sin establecer sus vínculos estéticos con la Metapoesía, movimiento o grupo literario que, aunque hace tiempo que ya existía en el exterior y en nuestro país, esencialmente, en Francia, fue retomado o asumido en los años 90 de manera sistemática y académica, por el Dr. Jorge Piña, amigo poeta, psicoanalista, investigador y activo gestor cultural dominicano.

Ante esa necesaria disyuntiva, estamos en la obligación de fijar posición ante la Metapoesía, como movimiento literario, en nuestro país, por lo que trato de plantear juicios que pueden resultar ser polémicos o de no fácil aceptación, ya que es un tema que, estoy convencido, puede generar algunas duscusiones académicas, lo cual, hoy hace falta en el ambiente literario dominicano, siempre y cuando, allí puedan mediar el respeto y la pertinencia.

Después de un rastreo minucioso por diferentes fuentes literarias y varios espacios virtuales, y, analizando algunos documentos y ensayos que se han difundido al respecto, he podido delinear un concepto, en cierto modo, en procura de precisar el origen real y tener una definición de la Metapoesía, en nuestra literatura, a nivel general, y, en específico, en nuestro país.

En estas indagaciones, he recibido la colaboración del Dr. Jorge Piña,quien me ha facilitado varios documentos sobre la Metapoesía, publicados en el país y en el exterior, por lo que agradezco su necesaria ayuda.

De entrada, cabe preguntarnos ¿Qué es la Metapoesía y desde cuándo, realmente, la tenemos?

Como respuesta a esa pregunta, puedo decir que la Metapoesía, en la literatura dominicana, está presente desde los primeros atisbos de los movimientos literarios europeos, y su proyección en nuestros países de habla hispana, en su afán de trabajar y cuestionar el poema, desde la palabra y su simbología, teniendo al surrealismo y al psicoanálisis, como base central, para su teorizacion respecto al verso, su enfoque temático y su estructuración fónica, simbólica y metafórica.

Básicamente, es con la poética de André Bretón (N-18/2/1896, en Pinchebray,Orne, Francia. M- 28/9/1966, París, Francia) y su movimiento surrealista, que nos llega a Hispanoamérica, a través de los trabajos de César Vallejo (Perú); José Martí (Cuba); Vicente Huidobro (Chile) y Jorge Luis Borges (Argentina) y de Vigil Díaz ( 1880-1961),con el "Vedrinismo" y su poema titulado "Arabesco", en la República Dominicana.

Y es que fue el surrealismo, como vanguardia, la acción literaria y pictórica más influyente en nuestro panorama cultural hispanoamericano. Basta con aproximarnos a la poética de Vicente Huidobro, para encontrar aquellos vínculos entre la libertad del verso, su eufonía, su ritmicidad y la esfera irracional en la construcción del verso, por parte del sujeto creador.

Procuró establecer vínculos entre la poesía y vida de los sujetos. Entre el sueño, lo irracional y lo racional. El concepto surrealismo fue asumido por Guillaume Apollinaire (N- M-), en el 1917, pero no fue asumido como tal, hasta el 15 de octubre de 1924, cuando André Bretón publicó el primer manifiesto, en París, Francia.

Ese primer manifiesto, fue redactado como un prefacio que sería para el libro titulado "Poisson soluble". Un segundo Manifiesto del surrealismo, fue publicado en el 1929, en colaboración con el poeta francés, Paul Éluard.

Desde el 1960, ambos textos y otros textos afines, redactados posteriormente, también con carácter programático, se unieron para conformar un libro que se publicó bajo el título Manifiestos del surrealismo, el que se tradujo a varios idiomas.

La primera edición de estos manifiestos en español, se publicó en 1965, con el prólogo de su traductor, Aldo Pellegrini.

Aunque "Manifeste" de Breton es el que finalmente tuvo mayor difusión, no es estrictamente el primero, puesto que dos semanas antes, Yvan Goll publicó el primer número de la revista Surrealism, que vio la luz el 1ero. de octubre de 1924 y que también contenía un Manifiesto del Surrealismo.

Desde la década de 1920, en adelante, el movimiento se expandió por el mundo, influyendo en las artes visuales, la literatura, el cine y la música de múltiples países e idiomas, así como pensamiento y práctica psico-política, filosofía y teoría social y psicoanálisis.

Es un tipo de poesía que se centra en la propia poesía, como tema, y en la relación del autor con el texto, el público y las cosas duchas asumidas por los autores y el público.

La palabra metapoesía proviene del prefijo griego meta, que significa "más allá de".

Algunos de los temas que aborda la Metapoesía, son los siguientes: "Inspiración"; el lenguaje; la retrospectiva; la fascinación por la creación poética; la construcción del texto, el pensar y el sentir del sujeto; lo onírico, la lengua y sus universos, entre otros temas afines.

La Metapoesía fue una de las claves de la evolución poética, desde los años 50. Los poetas de los 50 y los Novísimos (Generación de escritores españoles del 70), fueron los protagonistas en el desarrollo de este discurso metapoético.

La metapoesía es una corriente o enfoque literario, que asume el poema como reflexión y cuestionamiento existencial del poema y del sujeto creador. No fue creada en la República Dominicana.

En lugar de centrarse exclusivamente en emociones, historias o imágenes externas, la metapoesía explora los procesos de creación, las fundamentaciones de la lengua, del poema y del lenguaje y las intenciones intimistas del poeta, a partir de un proceder automático y espontáneo.

La Metapoesía, como bien lo expresa su nombre o su concepto, puede ser definida como poesía sobre la poesía misma.

Es metalengua en movimiento, pero, como movimiento apegado a cuestionar y mirar desde la lengua, al poema y a la lengua misma, y como decimos más arriba, ya los franceses la habían asumido y difundido, desde el surrealismo, con André Bretón, a la cabeza.

Eso no desmerita, de ninguna manera, los aportes y el valor que hoy nos brinda la Metapoesía, enarbolada como libertad del hacer, del pensar, del imaginar y del crear, proyectada por sus seguidores y seguidoras, desde la poesía y el arte, con la coordinación del poeta Jorge Piña, para bien de la literatura dominicana contemporánea y de Latinoamericana y el Caribe.

Dice el poeta Jorge Piña:

"Mi más reciente obra publicada en el 2010, por la Editora Nacional, del Ministerio de Cultura de la Republica Dominicana, es El POEMA ES METALENGUAJE, la cual es el fundamento de la tesis desarrollada por veinte (20) años "con la que fundo, el 13 de Octubre de 1990, el Movimiento Escuela Internacional Metapoesía (MIM)", primer movimiento literario internacional de la República Dominicana; el cual recoge los escritos éticos, la estética, los manifiestos, el decálogo, las tesis, los metamitemas, las metapoesías y mi pensamiento literario personal y global".

-El Dr. Jorge Piña es, finalmente, el editor de los últimos 8 libros de Metapoesía (2022, 2023) del MetaStudio Press, y tiene, además, a su cargo, la publicación anual del Premio Internacional de Metapoesía".

(Ver llamado al "9no. Congreso Global Metapoesía, a celebrarse en el mismo lugar de la Casa de Castilla -La Mancha, del 10 al 13 de octubre, en Madrid del 2025, bajo el lema, “Del Por qué de la Guerra”, en estos tiempos convulsos de guerras (Palestina-Israel), de discriminación, racismo, homofobia y odio global").

El lema-propuesta-respuesta para el 9no. Congreso Global Metapoesía 2025 es: "LA METAPOESÍA Y DEL POR QUÉ DEL AMOR", dedicado a Taty Hernández Durán (Festival de Poesía en las Montañas) y a Karina Rieke (Feria Internacional de Escritoras Dominicanas en Nueva York").

En otro orden, no olvidemos que fue André Bretón, en su manifiesto surrealista del 1924, quien planteó que el surrealismo es puro automatismo psíquico, por el cual se expresa, ya sea verbalmente o de cualquier otra forma de comunicar, el funcionamiento real del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón y al margen de toda preocupación estética o moral.

Ese "automatismo psíquico" del surrealismo en el proceso creativo, también fue asumido por nuestro inolvidable poeta y periodista dominicano, Freddy Gaton Arce ( y su icónico poema "Vlía", escrito en el 1943, asumiendo el proclamado automatismo psíquico del surrealismo.

Pero más aún, ya en nuestros poetas de la Generación de escritores del 70, también, ya habían asumido esa escritura experimental surrealista, me refiero a los trabajos poéticos de René Rodríguez Soriano y su colectivo de escritores "Y Punto"; Raúl Bartolomé; Aquiles Julián; Diómedes Núñez Polanco; Juan Fraddy Armando; Amable López Meléndez; Odalís G. Pérez; José Enrique García y Cayo Claudio Espinal, entre otros, quienes aparecen a finales de los años 70 e inicios de los 80.

Hay que resaltar aquí, la pragmática poético-escritural- experimental de Pedro Pablo Fernández, quien también asume en sus creaciones una voz distinta y distintiva de concebir el poema y su arquitectura rítmica y conceptual, trillando los linderos del estetiticismo y de los simbolistas y del surrealismo.

Aquí también hay que incluir los trabajos de las poetas Sally Rodríguez y Martha Rivera (Martha Rivera-Garrido), entre otras importantes poetas dominicanas.

Según el poeta e investigador dominicano, Carlos José Reyes: "La metapoesía nuestra es un recurso que invita al lector a participar en el análisis del texto y del propio acto de creación, convirtiendo la poesía en un espacio de diálogo sobre su esencia y propósito estético.

La fundamentación teórica de la Metapoesía, en el caso dominicano, proviene del psicoanálisis freudiano y de Lacán, observándose en sus creaciones una manifiesta preocupación por lo onírico y el subconsciente.

Sin dar de lado al mito, la Metapoesía reelabora la esencia del lenguaje -que en los ochentistas se desinstrumentaliza- para metafisicalizarlo en una noción crítica de la dualidad trágica del Eros-Thánatos, creando así una poesía que retrotrae lo clásico a lo nuevo, conjugación tácitamente dualista como la conciencia del individuo. Con su lema “El poema es metalenguaje”, siguen el curso de los impulsos inconscientes, tanto Jorge Piña como Karina Rieke y Joel Almonó" ( Ver "Las promociones literarias del 90 y 2000″, de Carlos José Reyes, publicado en el Blogspot "Mao en el corazón", el jueves, 10 de febrero del 2011).

Aunque Reyes no hace mención del poeta Ike Méndez, ni de otros seguidores nacionales e internacionales de este grupo, para mí, es obligatorio vincularlo a ese grupo, por sus aportes y su apego práctico, de hecho, a las acciones ejecutadas por los integrantes de la Metapoesía en la actualidad, lo cual es algo que su coordinador, el poeta Jorge Piña, de manera pública, reconoce.

Características principales de la metapoesía

1. Reflexión sobre el acto creativo: El poema analiza el proceso de escritura, la inspiración y las dificultades de la creación literaria.

2. Lenguaje autorreferencial: Se mencionan términos como "verso", "rima", "estrofa" o "metáfora", resaltando la conciencia del poeta sobre su propio trabajo.

3. Exploración del lenguaje: Se cuestionan los límites y capacidades del lenguaje como herramienta de expresión artística.

4. Presencia del poeta: El "yo poético" suele estar más explícito, reflexionando directamente sobre su papel como creador.

5-El poema se centra en el acto de escribir, cuestionando su significado y su valor escritural.

6-La metapoesía es un recurso que invita al lector a participar en el análisis del texto y del propio acto de creación, convirtiendo la poesía en un espacio de diálogo sobre su esencia y propósito.

Los metapoetas (poetas del 90) :

De acuerdo a Carlos José Reyes, "Iniciando la década de 1990, en República Dominicana, se gestaron sendos grupos literarios con tendencias desiguales pero con proyecciones similares en cuanto al rechazo de lo existente. Surgen por entonces la Metapoesía y el Interiorismo, el primero, coordinado por el poeta, Dr. Jorge Piña y el segundo, por Dr. Bruno Rosario Candelier, Presidente de la Academia Dominicana de la Lengua Española, respectivamente.

El escenario precedente estuvo dominado por los ideales de la Generación de los 80 y su poética del pensar de la mano de José Mármol; Plinio Chahín; Médar Serrata; Dionisio de Jesús; Tomás Castro; Juan Byron Carty y el autor de este trabajo, Julio Cuevas; Sabrina Román; Martha Rivera; Carmen Sánchez; Dulce Ureña e Ylonka Nacidit Perdomo; Rafael García Romero; Miguel Antonio Jiménez, y César Zapata, entre otros y otras.

Era un contexto en el que el debate de las ideas existenciales y filosóficas, crearon las bases para la ruptura definitiva, con un pasado literariolorisoso a polvora, militante, ideologizado, sesgado por las consignas político-partidistas, y una estrecha visión e insular.

Con el inicio de la década del 90 se forma una nueva conciencia poética que no desdeña la posibilidad de revisar los valores impuestos por los grupos anteriores y que redefinían los presupuestos teóricos de los postumistas, de los sorprendidos, de los contextualistas y de los pluralistas.

La Metapoesía, aupada hoy en día por su coordinador o actual coordinador general inmediato, en nuestro país, el poeta Jorge Piña, expuso su criterio programático en un primer Manifiesto publicado en la prensa de entonces, el 13/10/1990, fijando así sus cánones o sus postulados creativos, desde una propuesta programática experimental, siguiendo los lineamientos asumidos por el surrealismo francés y los demás "ismos", como el "dadaismo".

Entonces, debemos dejar claro que, los aportes literarios y los principios de la hoy rescatada Metapoesía, en nuestro país, proceden de otros espacios y que después de extensos estudios y adaptaciones a nuestro ambiente cultural, raíces y antropología caribeña, ha sido asumida, por creadores y creadoras, desde diferentes géneros, dejando imborrables huellas en el espacio de nuestro imaginario poético, para bien del desarrollo de nuestra literatura, en los planos nacionales e internacionales, hoy en día, de ahí sus actividades en Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica.

La metapoesía, como pragmática poético-creativa, no aparece por primera vez en la República Dominicana. Tambien es inadmisible que el primero, o segundo manifiesto publicado por la dirección de la metapoesía, "es el manifiesto que le hizo falta a la Generación de escritores del 80″, como dijo el poeta, Dr. Jorge Piña.

(Ver https://psicoanalisisycultura.com/decalogo-de-la-metaposia/).

Planteo eso, porque la Generación de escritores del 80, en la práctica, asumió su Manifiesto Literario, desde el mismo momento en que fue creado el Taller literario "César Vallejo", el 13 de enero del 1979, asumió la poética de César Vallejo; Miguel Hernández; Nicolás Guillén; Pablo Neruda; Pedro Mir; Víctor Villegas; y la prosa de Jorge Luis Borges, Juan Bosch; Mario Vargas Llosa y Gabriel García Marquez, entre otros autores; porque en su hacer literario marcó una ruptura abismal con la Generación de postguerra del 65 y con los poetas de la Generación del 70, en la República Dominicana.

De ahí las importantes teorías asumidas por Basilio Belliard, José Mármol y Plinio Chahín, entre otros estudiosos del tema, planteando la "Poética del pensar".

Sé que estoy tocando un tema muy delicado en nuestra literatura, pero, por honestidad en el ejercio transcrítico, ese tema hay que abordarlo de manera más responsabilidad académica, sin exclusión, ni insultos, como lo han hecho algunos mal llamados "críticos" literarios en nuestro país, por el bien de nuestra literatura dominicana contemporánea.

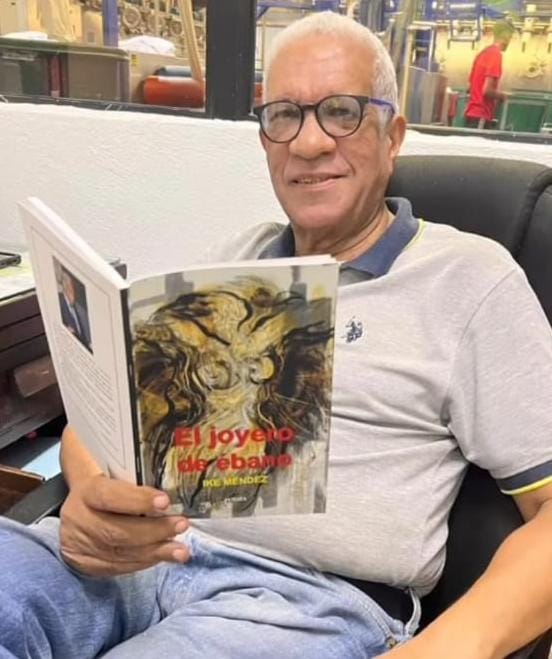

Entre los autores y autoras que hoy se destacan, asumiendo los cánones y/o principios estéticos de la Metapoesía en nuestro país, aparte de su Coordinador, el Dr.Jorge Piña, hay que resaltar, varios escritores y escritoras, esta vez, me permito destacar los aportes del poeta sureño, el Sanjuanero, Ike Méndez, sobre quien estudiaré su más reciente libro, titulado "El joyero de ébano" (Prosa-poemas 2024), en la próxima entrega.

Si estos planteamientos, generan alguna discusión pública, no estoy en la obligación de responder, salvo que se difundan conceptos denigrantes, a nivel personal, lo cual sería algo impertinente e innecesario.