"Cuando pasaba un avión, mi abuela se asustaba y nos decía 'dónde nos vamos a esconder. Miren a ver dónde hay un hueco grande porque ya vienen los que nos van a quemar’".

Odilia Mayoritoma está relatando una especie de milagro. Su abuela fue una de las pocas personas que lograron sobrevivir a lo que se conoce como el "holocausto del caucho".

Un periodo de más de 30 años que inició en 1879 y en el que la industria cauchera esclavizó a los pueblos originarios de la Amazonía hasta diezmarlos.

Las cifras no son muy claras. Algunos hablan de 100.000 y otros de 50.000 habitantes que se estima llegaron a existir en aquella época. Lo cierto es que hoy solo sobreviven menos de 4.000.

Se trata de una época oscura, ignorada por muchos, en la que un árbol, un empresario, una casa, un secuestro, una expedición y un robo, determinaron la suerte de la Amazonía colombo peruana y la de su gente.

BBC Mundo viajó a La Chorrera, Colombia, para entender la historia y conocer cómo han logrado sobrevivir los pueblos que hoy la habitan.

El árbol

"En toda esta selva no hay ni un palo sano. Están llenos de nudos, por donde usted va a dos, tres o cuatro kilómetros, allá los ve", me cuenta el cacique Calixto Kuiru mientras caminamos por la selva cerca de su casa o Maloca, ubicada en la vereda Puerto Milán.

Se refiere a los árboles de caucho que han crecido silvestres, desde hace siglos, en la Amazonía.

También se les conoce como "árboles que lloran", porque cuando se les hace un corte lineal a su tronco, este deja salir gotas de un líquido lechoso y blanco.

Los pueblos indígenas fueron los primeros en descubrir ese líquido y lo emplearon para hacer objetos como pelotas y varas.

Pero tenían un problema. El material era muy volátil: con el calor se derretía y con el frío se endurecía.

La solución apareció hasta 1839 cuando, en EE.UU., se descubrió la vulcanización; un proceso químico que permite transformar el caucho en un material resistente a las condiciones del medio ambiente.

Décadas después aparecieron los neumáticos y con ellos las bicicletas y los autos. Fue así como el líquido lechoso se convirtió en el tesoro de la economía a finales del siglo XIX.

Y fue por eso, también, que los troncos de los árboles que conocí, se llenaron de cicatrices en medio de una explotación desmedida.

El empresario

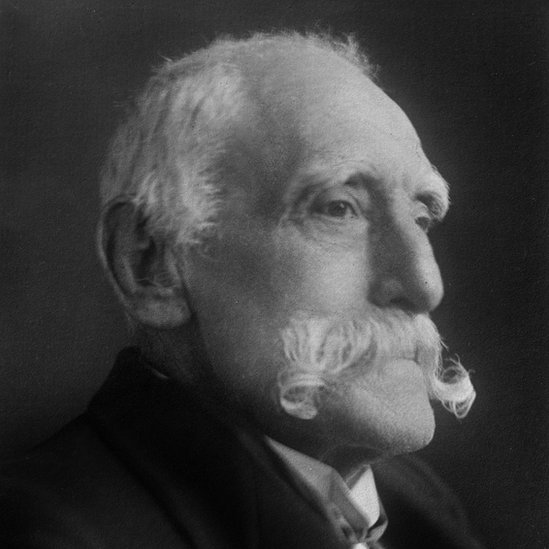

Julio César Arana, un empresario y político peruano, se apoderó del negocio de exportación de caucho desde el Amazonas y construyó una especie de monopolio en el corazón de la selva.

Era como una gran fábrica de distribución. El caucho que se recolectaba de los árboles era transportado por los ríos y de allí salía por los puertos del Amazonas: Iquitos en Perú y Manaos en Brasil, camino a Europa.

Arana logró su hazaña, principalmente, por tres razones. La primera es que se adueñó del Putumayo, una parte de la Amazonía ubicada entre Colombia y Perú que para ese entonces no le pertenecía oficialmente a ninguno de los dos países.

La segunda, es que consiguió capital inglés para financiar la operación. En Inglaterra no solo le dieron dinero, sino que aportaron mano de obra de sus colonias. Enviaron trabajadores desde Barbados para que sirvieran como capataces.

Y la tercera y más macabra, es que instauró un régimen de terror para doblegar a los indígenas y obligarles a ser sus esclavos.

El negocio de Arana dependía completamente del trabajo de los indígenas, porque los árboles de caucho están regados a lo largo y ancho de la selva, y eran ellos quienes podían atravesarla sin perderse y sin morir por las condiciones climáticas o los peligros que representaban algunas plantas y animales.

La casa

La Casa Arana fue uno de los principales centros de acopio de caucho y estaba ubicada a orillas del río Igará Paraná en La Chorrera.

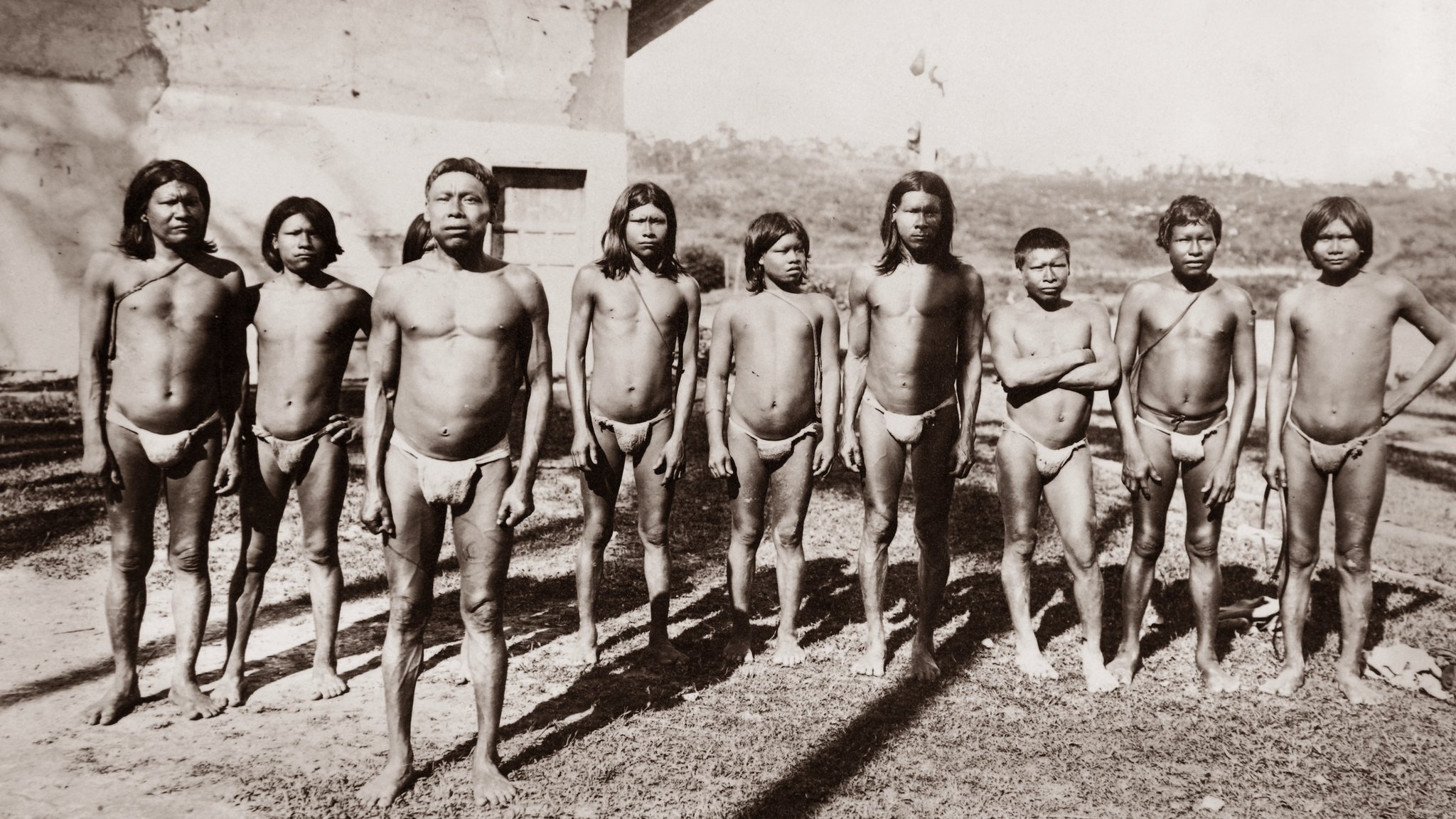

"Esa era la plazoleta donde llegaban los indígenas de diferentes partes de aquí de la selva, el día que se pesaba la carga, día de embarque también", me cuenta Edwin Teteye, indígena Bora, con quien recorrí el lugar.

En esa misma plaza, dice Edwin, ocurrieron sucesos atroces. "Cuando los indígenas no llegaban a cumplir la cantidad requerida del caucho, entonces los azotaban. A otros los flagelaban, los colgaban, los jueteaban para generar escarmiento en la población".

Fue un régimen que funcionó gracias a una práctica que es conocida como "endeude", y que la industria del caucho instauró por primera vez en la Amazonía.

Era una especie de intercambio en donde le decían al indígena algo como: 'Yo le doy un machete y usted me trae tres kilos de caucho'.

Funcionaba porque las herramientas como el machete eran muy valoradas en la zona. "Los indígenas no tenían acceso a ellas y cuando las conseguían les servían muchísimo para sus cultivos en las chagras y para su vida diaria en la selva.", me explica Camilo Gómez, quien tiene un doctorado en Antropología de la Universidad de McGill.

El problema es que quienes establecían los precios del endeude eran los mismos capataces. "Inflaban tanto los precios, que un indígena podía demorarse años en pagar un solo machete o podía terminar heredándole la deuda a su hijo", agrega.

El secuestro y la expedición

Para 1907 llegó al Putumayo Walter Hardenburg, un ingeniero estadounidense que trabajaba en la construcción de ferrocarriles.

Arana y su gente decidieron secuestrarlo porque temían que se tratara de un infiltrado.

Estában equivocados, pero igual no pudieron evitar que Hardenburg se convirtiera en el primer testigo que documentó la crueldad excesiva que imperaba allí porque cuando logró salir, decidió contarlo todo.

Hardenburg publicó varios artículos en una revista londinense llamada Truth (Verdad) y en 1912 publicó un libro titulado "El paraíso del diablo".

Advierto que sus relatos son explícitos y escalofriantes:

"Los indígenas pacíficos del Putumayo son obligados a trabajar día y noche en la extracción del caucho, sin la menor remuneración, salvo los alimentos necesarios para mantenerse con vida.

Se les despoja de sus cosechas, de sus esposas e hijos para satisfacer la voracidad, lujuria y avaricia de esta empresa y sus empleados, que viven de su comida y violan a sus mujeres.

Son azotados inhumanamente hasta que sus huesos quedan expuestos y grandes llagas en carne viva los cubren. No se les da tratamiento médico, sino que se les deja morir, comidos por gusanos, cuando sirven de alimento a los perros de los caciques.

Son castrados y mutilados, y les cortan las orejas, los dedos, los brazos y las piernas. Son torturados con fuego y agua, y atados, crucificados cabeza abajo".

El escándalo obligó al gobierno británico a tomar medidas en el asunto.

Decidieron enviar a la Amazonía al diplomático Roger Casement. En 1910 viajó con un grupo de personas en una expedición que duró tres meses.

A su regreso, Casement entregó un informe que confirmó las denuncias de Hardenburg:

"El peso acumulado de las pruebas que hemos reunido de estación en estación, y la condición de la población indígena, tal como tuvimos la oportunidad de observarla, no dejó en nuestras mentes ninguna duda de que las peores acusaciones contra los agentes de la empresa eran ciertas"

Lo más indignante es que lo que estaba pasando en la Amazonía no era nuevo.

"Ya había pasado en varios lugares, por ejemplo en África, en el Congo. Así que al ver que seguía sucediendo, pues generó la indignación de la gente", me explica Gómez.

Pero no fue suficiente. La situación no cambió.

"Empezó la guerra en los Balcanes en 1912, entonces toda la atención del pueblo británico y del mundo se giró hacia allá. Luego empezó la Primera Guerra Mundial. A final de cuentas, esa indignación en Inglaterra y en Londres no sirvió para nada porque el caucho se siguió extrayendo del Putumayo", agrega.

El robo

Casi de forma paralela a lo que ocurrió con Casement, otro inglés, sin proponérselo, resultaría determinante en esta historia.

Su nombre es Henry Wickhman y viajó a Latinoamérica en busca de fortuna. Sin dinero ni nada que perder, se aventuró a plantar caucho, pero las condiciones de la selva le ganaron y no pudo habitarla.

Decidió, entonces, exportar las semillas.

Wikman robó 70.000 semillas de caucho del Amazonas y logró llevarlas hasta Inglaterra, dando lugar a uno de los primeros casos de lo que se conoce como biopiratería.

Aunque pasaron muchos años hasta que lograron conseguir que los árboles produjeran el caucho necesario, hacia 1930 las colonias asiáticas se habían convertido en el mayor productor del "árbol que llora".

Transportar el caucho hasta Europa dejó de ser rentable.

Pero aunque Julio César Arana ya no podía competir en precio, él y su gente se sentía dueños de la tierra y desplazaron hacia Perú a muchos de los indígenas que quedaban en La Chorrera.

La abuela de la profesora Odilia lo vivió. "Mi abuela me contaba que la llevaron pequeña para el Perú y que vivían en medio de algodón. Que les tocaba trabajar en el campo para el dueño de la tierra, que había muchos cerdos y gallinas."

Mientras tanto, Arana y su gente se encargaron de acabar con todo lo que pudieron en Colombia.

"Ellos mandaron a arrancar todas las semillas y todos los frutos acá en el territorio, ¿para qué? Ellos decían: 'bueno, para que no les den ganas de regresar'. O sea, eran malos y requete malos porque nos querían dejar sin nada y dejar el territorio despoblado porque era la finca de ellos", me cuenta la lideresa Fany Kuiru mientras aclara:

"Yo no estuve en esa época, pero sí estuvieron mis abuelos y mis abuelas".

Los antepasados de Fanny y de quienes hoy habitan La Chorrera, vivieron también la única guerra que Colombia ha tenido con otro país.

Fue un conflicto que duró un año. Perú y Colombia se disputaron la soberanía del Putumayo que terminó con el establecimiento de las fronteras que hoy conocemos.

Los sobrevivientes

Paradójicamente, la guerra también representó una oportunidad de escape para los indígenas esclavizados en Perú. Con sus patrones distraídos por el conflicto, tuvieron la oportunidad de planear su huida.

"Mi abuela tenía 7 años y se escapó entre personas que no eran de su familia directa. Caminaron durante mucho tiempo, atravesaron el Putumayo. Muchos murieron en el camino por mordedura de culebra o de paludismo", me cuenta la profe Odilia.

Cuando se acabó la guerra, algunos indígenas lograron regresar a su territorio y otros se quedaron en Perú.

"O sea, nuestra familia está en el Perú también. Los que lograron retornar al territorio empezaron a reconstruir", dice Fanny.

Pero era una reconstrucción que cargaba con un pasado oscuro.

"El proceso del etnocidio, que denominamos, es un proceso muy fuerte. Nuestros antepasados también manejaban mucha energía, mucho manejo de la naturaleza, entonces toda esa energía también quedó concentrada en este lugar. Y realmente uno podría decir que se tenía como referente, como un lugar casi que maldito porque había mucho dolor, había mucho imaginario negativo", me explica Edwin.

Fue un periodo tan doloroso que por mucho tiempo los pueblos indígenas optaron por el silencio.

"Mi abuela decía 'esa historia es muy triste y es bueno no recordar porque es inaguantable recordar eso", dice Odilia

Y Edwin me explica que "muchos mayores en alguna época decían 'es mejor no destapar esos canastos, cosa que ya está enterrada, que está tranquilizada’".

Pero nuevas generaciones, como la suya, iniciaron un trabajo para recuperar esa memoria.

"Nosotros en el proceso organizativo quisimos, nuevamente, que nuestros jóvenes se dieran cuenta de nuestra historia, que Colombia se diera cuenta de la historia, que el mundo se diera cuenta de lo que ha pasado acá en esta región, por eso se han hecho varias acciones para visibilizar. También ante el gobierno colombiano se solicitó que esta casa se erigiera como un bien cultural de la Nación".

Pasaron muchos años para que los pueblos originarios pudieran recuperar legalmente su territorio.

Cuando acabó la guerra, Julio Cesar Arana le vendió los terrenos al gobierno de Colombia por US$ 200 de la época.

Y el gobierno de Colombia decidió darle el manejo de esas tierras a una institución financiera.

Fanny estuvo presente, "en 1985, un día llegó la Caja Agraria en avioneta a La Chorrera y pues llegaron unos ingenieros, arquitectos y el director del proyecto a decir que esto era de ellos y que venían a construir un centro de investigación en las ruinas de La Casa Arana".

Los pueblos amazónicos se opusieron. Temían que su cultura se viera nuevamente amenazada y emprendieron un largo proceso.

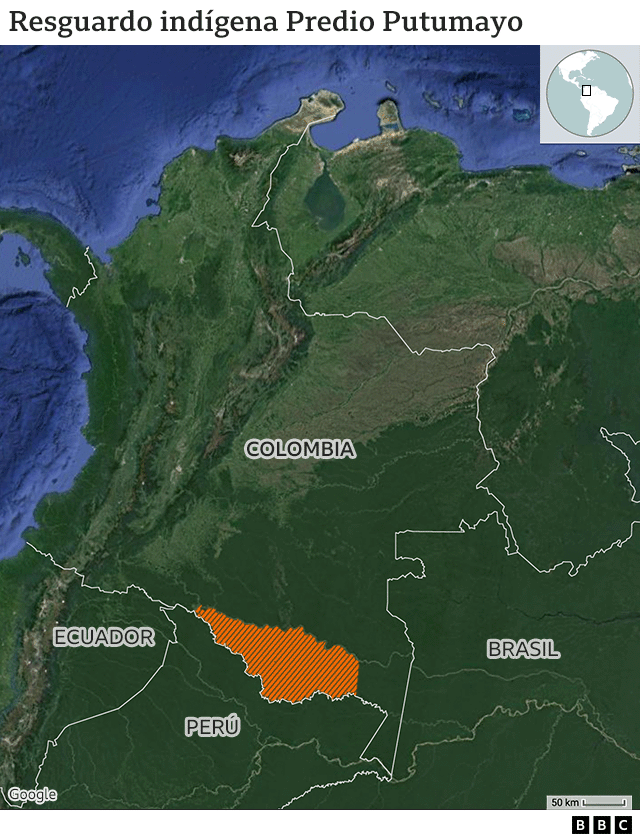

"Duró como cinco años hasta que por fin logramos que el presidente Virgilio Barco, en 1988, nos titulara estas tierras como resguardo indígena para los pueblos que habitamos acá, es decir, recuperamos nuestro territorio", me explica Fanny.

El presente

Hoy en día el resguardo indígena Predio Putumayo comprende casi seis mil hectáreas ubicadas en el corazón de la Amazonía colombiana.

"Hay presencia de varios pueblos, pero principalmente están las naciones Uitoto, Bora, Okaina y Muinane, aunque estos últimos perdieron su lengua completamente porque murió la última persona que la hablaba", me cuenta Gómez.

Y si en algo coinciden todas las personas que conocí en La Chorrera, es en decir que a estos pueblos los caracteriza su poder de transformación. Los Uitoto, Okaina, Muinane y Bora, se han unido para resistir, transformarse y reconstruir su territorio.

Un símbolo de eso es el lugar que fue la Casa Arana. Hoy está allí mismo, a orillas del río Igara Paraná, y aunque conserva parte de la estructura original, tiene otro propósito.

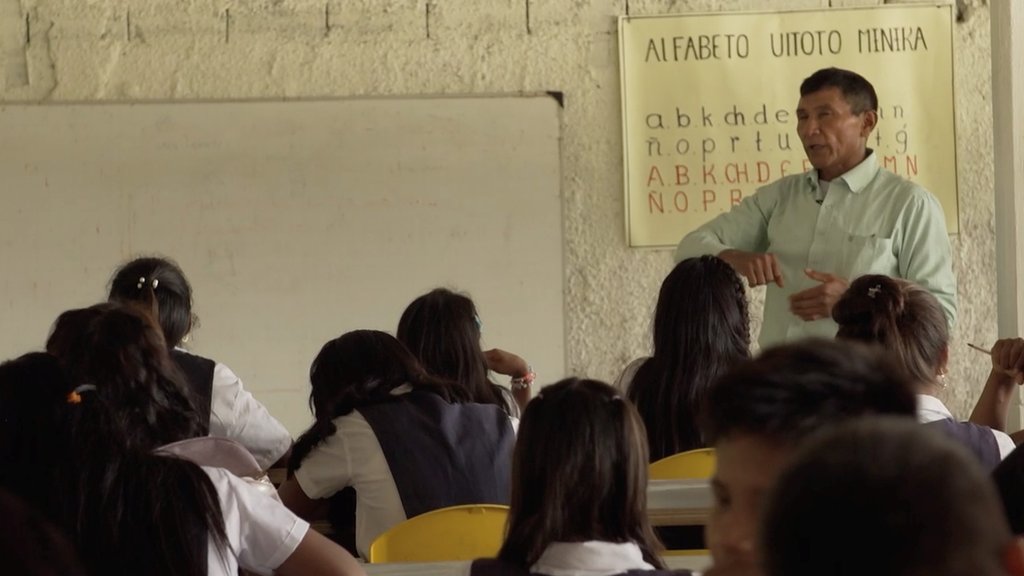

Se llama Casa del Conocimiento y se transformó en un colegio de secundaria que atiende a 840 jóvenes indígenas de toda la región del Putumayo. Ofrece, también, la modalidad de internado para los que viven en comunidades distantes del centro poblado.

Estos jóvenes reciben una educación que busca mantener la tradición indígena a la vez que aprenden sobre la cultura occidental. En el colegio, por ejemplo, ofrecen clases de Uitoto y Bora, pero también de inglés y portugués.

La profesora Odilia es una de las encargadas de enseñar las lenguas originarias y creó una obra de teatro con sus estudiantes sobre la historia de supervivencia de su abuela.

"En el colegio hemos tratado de mantener viva la historia, primero reconocer quiénes somos para mantener la identidad, para saber de dónde venimos y a dónde vamos, entonces con esa intención trabajamos con los estudiantes.

"Tratamos de transmitirles lo que conocemos de nuestros antepasados".

De hecho, cada vez que los estudiantes de La casa del Conocimiento atraviesan el colegio de un extremo a otro, deben pasar en frente de un mural inmenso, pintado por el artista uitoto Rember Yaguarcan.

"Este mural se denomina El grito de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. Está elaborado en tres fases, la primera [izquierda] es el tiempo inicial, las malocas y la naturaleza. Luego tenemos una etapa triste [centro], la época del genocidio cauchero donde se reflejan todas las situaciones que se vivieron y la tercera [derecha] es la proyección futura, la lucha organizativa", me explica Teteye.

Esa obra de arte les recuerda a los más jóvenes que sus pueblos siguen vivos gracias a que hace un siglo, sus antepasados resistieron y sobrevivieron al doloroso "holocausto del caucho".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.