Se puede escribir poniendo en juego única y exclusivamente el cerebro. Se puede escribir racionalmente, utilizar sesudas palabras, aderezar un texto con citas y más citas sin que sea posible percibir en lo escrito el temblor de la sangre que palpita nuestras arterias. El resultado puede ser perfecto, no lo niego. No resto, ni lo haré nunca, valor al erudito ni a su saber enciclopédico. Sin embargo, frente a un montón de páginas asépticas, yo elijo esa flecha que atraviesa el corazón de lo narrado para dotarlo de una conexión más profunda y enigmática, tanto que, en determinados casos de especial belleza, puede parecer inexplicable. Si a ello le sumamos la sencillez narrativa a una obra, el resultado no tiene límites. Jorge Luis Borges escribió las siguientes palabras acerca del autor de La metamorfosis: "Me llamó la atención que Kafka escribiera tan sencillo que yo mismo pudiera entenderlo, a pesar de que el movimiento impresionista, que era tan importante en esa época, fue en general un movimiento barroco que jugaba con las infinitas posibilidades del idioma alemán". Es la misma sensación de transparencia que me proporciona la lectura de la obra de Gabriel García Márquez o de Isaac Bashevis Singer. Personalmente me sorprende y provoca en mí una enorme admiración, la facilidad con la que algunos autores cuentan un hecho desde la más absoluta sencillez y como al mismo tiempo, aún a pesar de la llaneza y simplicidad de su lenguaje, logran conmover nuestro interior de manera sublime. Siempre he creído que las palabras, cuando emergen desde lo más profundo del alma, no precisan maquillaje ni artificio. Es su propia claridad la que se expresa de manera natural sin necesidad de adorno.

Considero, de igual modo, que un buen lector o bien un observador cualquiera, si son de percepción fina y aguda, pueden sin demasiado esfuerzo, capturar cuanto sucede incluso por debajo de la historia contenida en una simple fotografía cotidiana. En una ocasión, hace ya un tiempo, escribí una reflexión que afirmaba lo siguiente: "El componente químico del laboratorio en el centro fotográfico logra, a veces, un particular efecto sobre los rollos de las películas, las decolora, las devora y las vuelve irreconocibles. Por esta razón es imposible revivir el mismo paisaje, en el que una vez estuvimos, a través de las fotos. Su aspecto no es el mismo; una inesperada sombra sobre el árbol más frondoso hace que perdamos de vista los demás árboles. Esas manos entrecruzadas de manera discreta y que el foco delataba, desaparecieron por completo bajo otra mancha mucho más grande e insolente que borra lo realmente importante de aquel instante"

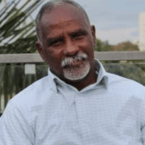

Hoy, sin embargo y sin desdecirme de lo anterior, sé que a veces se capturan imágenes tan claras y tan hermosas como un magnífico relato de lectura transparente y diáfana. Escenas de una naturaleza tan exquisita que nada ni nadie pueden llegar a alterar. Ayendi y Andy son dos grandes amigos y compañeros de trabajo. Fueron sorprendidos en un momento de receso laboral, sentados tranquilamente y ajenos a todo, uno al lado del otro. La belleza de esta imagen, que hoy acompaña a mis palabras, nos habla de una amistad leal y profunda entre dos personas cuyas historias personales, posiblemente, pudieran ser filmadas por un buen director de cine. Detengámonos en esta foto. Observémosla con interés y que sea ella misma la que consiga ahondar en cuanto he tratado de decir a lo largo de este artículo.