La corruptibilidad es una cultura que nació con los primeros presidentes de la nación dominicana. Tenemos a modo de ejemplos a Pedro Santana y Familia, Ramón Báez Méndez y Ulises Heureaux, verdaderos pillos que desfalcaron el erario. Estos gobernantes nunca cumplieron con los procedimientos y sistemas transparentes del poder.

La corrupción ha sido perniciosa y convulsa en todo el discurrir de la vida republicana (1844-2022) y estos malos hábitos se debe a un entramado mafioso entre la clase política y el empresariado.

En sus partidos y luego al llegar al poder muchos gobernantes se dedicaron a buscar adhesiones y repartir a los mismos los bienes del Estado de manera irresponsable, basado en una discutible superioridad basada en la condición de líder cuando, en realidad, se trataba era una especie de elemento psicológico de dominación para influir en sus subordinados.

Estos gobernantes tenían el predominio de ventajas seguras llegando a implementar sistemas de corrupción que llevaron a la quiebra al país en muchos aspectos. Los préstamos Hartmont, Westendorp y la San Domingo Improvement Company, fue una muestra más que estos empréstitos les permitieron a Báez y Heureaux, acumular grandes riquezas.

Las riquezas del país eran distribuidas entre familiares, amigos y jefes militares y ante la escasez de recursos financieros y monetarios, los gobiernos de Báez y Heureaux, se vieron primero, a hipotecar el país mediante la concesión de las aduanas de Santo Domingo, Puerto Plata y Montecristi y, luego, entregar en el 1907, mediante el convenio Domínico-Americano, en que las restantes aduanas pasaron a manos norteamericanas debido a su insuficiencia en las recaudaciones, lo que provocó que los Estados Unido, decidieran intervenir el país de (1916-1924), cobrarse las deudas contraídas con varios gobiernos.

El hecho de que la Administración Pública no ha sido dirigida con acción transparente y ejemplarizadora de manera continuada, resulta una herencia histórica y testimonial que pone en evidencia que la corrupción es una fuerza que impulsa a muchos gobernantes a violar los preceptos que castigan los delitos en la Constitución de la República.

En nuestro país, la corrupción desde la fundación de la República (1844), ha concitado la atención de los dominicanos por las groseras acciones delictivas de parte de gobernantes, funcionarios y altos jefes militares que han acumulado escandalosas fortunas y no han sido traducidos a la acción de la justicia.

Este flagelo constituye uno de los aspectos más sombríos de la historia política y financiera dominicana. La insolvencia del país como consecuencia de la corrupción financiera y monetaria generó guerras intestinas que malograron la reciente democracia que se instalaba en ese momento. Santana, Báez y Heureaux, llegaron a considerar las arcas del Estado como sus fincas particulares.

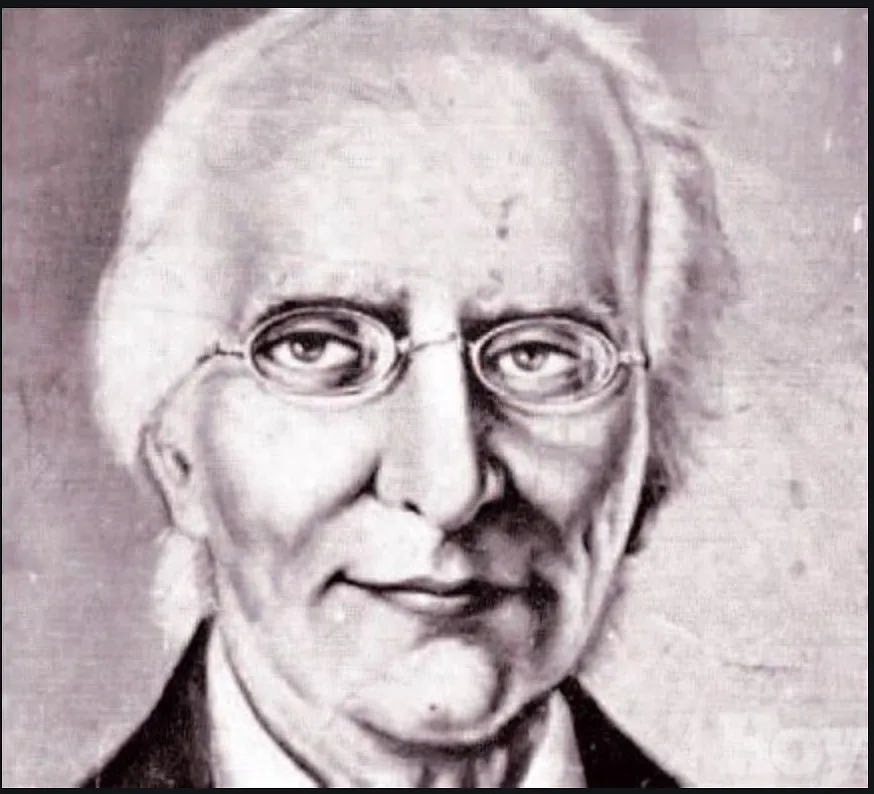

Refiere el pensador Pedro F. Bono, que prácticas corruptas en los regímenes de estos mandatarios obligó a la Contaduría, a emitir papel para las apuestas de gallos del presidente de la República. Por lo que no pudo resistir la nación prueba tan cruenta, y condenó para siempre un sistema que había consumido en pocos años el jugo de muchas generaciones.

Por lo que La Hacienda, expone Bonó, ya exhausta, sin crédito y abandonada a merced de empíricos, procedió como los hijos pródigos, empeñando en manos de usureros la herencia que pudo caberles.

Sin embargo, debemos expresar que la historiografía nacional resalta las cualidades de gobernantes que han sido admirados por una mayoría de dominicanos por considerarlos honestos y de gran sensibilidad social.

En ese orden, destacan, Manuel Jimenes y González Francisco Gregorio Billini, Ulises Francisco Espaillat, Arzobispo Meriño, Ramón Cáceres, Horacio Vásquez, Juan Bosch y Antonio Guzmán Fernández. Algunos historiadores ponen de manifiesto las prendas morales que adornaron la esencia de sus grandes méritos alcanzados mediante el esfuerzo político y sus condiciones personales excepcionales. Los gobernantes aludidos, pusieron también en contexto, la importancia de su notable eficacia política tras sucesos que solo ellos con su heroísmo y honestidad, pudieron apaciguar y de esa forma mantener a salvo la democracia.

Con sus hechos consolidaron las instituciones y sin duda las estadísticas los sitúan como gobernantes de bien y por ello los dominicanos se sienten orgullosos de todo y cuanto hicieron para legarnos un país en democracia. Su tarea más ingente fue haber llevado a cabo una profilaxis en todos los estamentos del Estado, erradicando la cultura de la corrupción que desde la fundación de la república había hecho metástasis en todo el cuerpo social de la Administración Pública.

En esa tesitura, erradicaron las raíces extendidas de los actos ilícitos en el Estado, al poner en práctica ejemplos de sus conductas éticas y morales. Así como también normas, reglamentos y el trabajo coordinado entre los poderes ejecutivo y judicial. Además, se les valora y reconoce por ser abanderados de la libertad y dotados de una extraordinaria disciplina que los catapultó como hombres relevantes, auténticos e insignes que dieron contenido transparente e histórico a la política dominicana.

Está claro que cuando un gobernante pierde los principios éticos y morales

instaura la cultura de la desconfianza y desnaturaliza las bases sociales, económicas y culturales del progreso colectivo. La ética y la moral que representaron estos gobernantes, demuestra que pusieron freno a todo tipo de especulado. Por ello cuando se estudia su accionar en el ejercicio del poder, lo primero que se destaca es su estampa de hombres probos cuyos testimonios van más allá de cualquier análisis político e ideológico.

La expresión del pensamiento transparente en la política dominicana hace posible establecer esta valoración en sus distintas manifestaciones y a partir de la cual se ponderan los ejemplos éticos de Manuel Jimenes y González, Ulises Francisco Espaillat, Francisco Gregorio Billini, Arturo de Meriño, Ramón Cáceres, Horacio Vásquez, Juan Bosch Gaviño y Antonio Guzmán Fernández. Por esa razón perpetuaron sus nombres más allá del tiempo por sus reales y concretísimas condiciones éticas y morales, a partir de una visión espiritual trascendente.

Conviene enfatizar que, si bien es cierto que el poder político da prestigio, también existe la percepción de que descalifica al gobernante y los sujetos que la ejercen sin tener en cuenta una conciencia activa del pensamiento libre. Sin credulidad, el político está condenado a desaparecer del escenario o cuando menos, quedar su imagen deteriorada. Su quehacer político en vez de afirmarse y desarrollarse, pierde su intrepidez.

La política no es arte del futuro como piensan algunos sino la acción inmediata del día a día. Su accionar es constancia. Y el poder, dicho en el sentido del mandato, consiste en responder al desafío de un destino común. Ejercer el poder es inventar cada vez más realidades distintas para encontrar respuestas a las inquietudes y las ambiciones legítimas de los gobernados.

El poder político nos lleva muchas veces a la noción del gobernante que disimula sus límites, y esta percepción crea escepticismo en los ciudadanos en vez de estímulos. Lo primero transfiere una distorsión del poder que reduce sustancialmente la imagen del que gobierna. El buen gobernante es aquel que reconoce dónde comienzan y terminan esos límites; respeta las ideas de los contrarios y jamás atenta contra los demás poderes del Estado.

Un buen gobernante es aquel que cultiva el pluralismo y garantiza la gobernabilidad. Estadistas y gobernantes hemos tenido que han transitado oscuros caminos al desdeñar los principios primarios de la política y de los propios seres humanos. En efecto, desde el poder político, la iniquidad puede ser un arma de doble filo. Sin duda, a menudo esta espada de Damocles se convierte en episodios lamentables y en factores que agravan el propio poder político. Sobre todo, cuando el gobernante trata de engañar a su pueblo.

Cuando un gobernante se escuda en las máscaras del poder no hace más que azuzar oposiciones en su contra. Un gobernante sabio es aquel que se convierte en árbitro y se mantiene sereno ante las circunstancias por adversas que éstas sean. Desviarte de esta concepción es crear descontento y desconfianza. Estos desafueros llevan a menudo al gobernante a cometer errores irreparables.

La credibilidad y el honor son los verdaderos baluartes donde descansa el poder digno de un gobernante. El cometer abusos de poder y discriminaciones, permitir la intolerancia, la corrupción, el nepotismo para conseguir permanecer en el poder, es crear flaqueza, miedo y amenaza y, a fin de cuentas, deshumanizar el propio poder político. Es mejor creer en la idea de Benito Pérez Galdós, que trata del gobernante que se preocupa más en la devoción espontánea del pueblo que en la historia, porque después de todo, se le respeta y se le admira más al gobernante que reconoce que el pueblo es el gran protagonista de todos los episodios.

El buen gobernante es aquel que es fiel consigo mismo; que tiene una visión clara del presente y el porvenir y sobre esa base construye un liderazgo y se anticipa a los acontecimientos contrarios a los buenos resultados. Un buen gobernante es aquel que está dotado de la pasión moral de la que estaba revestido Winston Churchill o el que extrapola el sentimiento político de Ronald Reagan, al expresar al asumir la presidencia de la República de los Estados Unidos, lo siguiente: “Yo no creo en un destino que caerá sobre nosotros, hagamos lo que hagamos. Creo en un destino que caerá sobre nosotros si no hacemos nada”.

El buen jefe de Estado es aquel que establece con su pueblo una comunicación permanente y le consulta a menudo y ofrece lecciones de autenticidad. El buen gobernante es aquel que no se disfraza y margina de su entorno la hipocresía y la vanidad. Porque como bien escribe el político estadounidense James Madison, “en la concepción de un gobierno, la gran dificultad reside en esto: primero hay que capacitar al gobierno para que controle a los gobernados, y a continuación obligarlo a controlarse a sí mismo”.