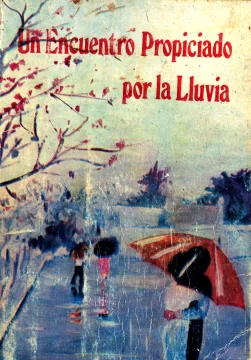

Llovía levemente. Era una lluvia suave, que casi acariciaba. La tarde se acercaba a su fin. Quizá pasarían de las 5:00 p. m.

Amanda, lanzada en la rectitud de la avenida, abrió su paraguas. Su caminar discreto, acompasado, seguía el mismo sentido del mío, más rápido, casi nervioso. Yo iba detrás, con mi maletín de viajero en mi diestra; regresaba de la oficina y me dirigía a la posada donde solía hospedarme en mis viajes semanales a aquella ciudad sureña por asuntos profesionales. Quise acompañarla:

―¿Me das un aventón, distinguida dama? ―le pregunté sin saber disimular mi intención.

Ella, con una picardía en la mirada y con una sonrisa que la embellecía, giró, con la suavidad de la lluvia como testigo, y me dijo:

―!Claro! ¡Venga, no se moje!

Nunca temí a la lluvia. Sólo fue un recurso tonto, quizá inmaduro, para llegar a ella y entrar en su vida.

―Mi nombre es Enrique. No soy de aquí ―me presenté, extendiéndole mi mano derecha después de haberme pasado el maletín de viajero a la otra y evitar el roce de éste entre su cuerpo y el mío.

―El mío es Amanda y sí soy de aquí ―se presentó ella, agregando―: enseño en el Liceo Secundario “Pedro Henríquez Ureña” de aquí.

Hablamos de cosas que ni eran de ella ni eran mías. Nos confesamos amantes de la literatura, la que usamos de pretexto para no referirnos a nosotros mismos. Ella protegía su intimidad con un muro evasivo que poco a poco fue derrumbándose en la media en que conversábamos ―y coincidíamos― sobre nuestros escritores favoritos: Neruda, Darío, Vallejo, Cortázar, Borges, Benedetti, Fuentes, Whitman, García Márquez y un largo etcétera. Era como si estuviéramos evaluándonos culturalmente.

―!Oh, Dios! ―de repente, exclamó ella.

―¿Qué pasa? ―le pregunté, sin ocultar mi asombro.

―Es que se me han quedado las llaves de la casa y debo devolverme para buscarlas ―me dijo, lo que me tranquilizó.

―¿Desea que le acompañe? ―le pregunté.

―¿No sería mucha molestia? ―me preguntó. Luego comentó―: usted debe estar muy cansado.

―No. No importa. La conversación con usted me ha ahuyentado la fatiga del trabajo del día. Deseo que me permita usted acompañarla ―le insistí.

Habíamos caminado unas tres cuadras bajo la lluvia, que ya no era tan leve. Los goterones producían una dulce música al caer sobre la tela negra del paraguas. Giramos mirándonos, utilizando ese mudo lenguaje de las miradas cómplices. Definitivamente, hubo un flechazo, una corriente empática que nos hizo olvidar la gruesa lluvia que caía. Ahora era yo quien sostenía el paraguas, no ella.

―Enrique, pero usted tiene los ruedos de su pantalón mojados ―observó ella a pocos metros de su casa.

―!Es verdad! ―respondí, al tiempo que tiraba la mirada hacia abajo comprobando lo que ella decía.

Llegamos a su casa. Amanda me invitó a entrar y, luego, me pidió que tomara asiento. Me indicó que lo hiciera en una mecedora de caoba con fondo de pajilla recién lustrada. Lo consideré un honor.

―Con su permiso, Enrique; permítame ir a buscar las llaves ―dijo amablemente, perdiéndose en el fondo del pasillo de la casa, luciendo su esbeltez y su gracia al caminar.

Me quedé solo en la sala, contemplando, desde la comodidad de la mecedora, las fotos y pinturas que decoraban, con elegancia, las paredes de madera. Me detuve en una foto enmarcada en dorado. Era ella vestida con un traje blanco de novia y con copa levantada, brindando con un espigado y bien acicalado novio ―parecía ser eso― que tocaba su copa con la de ella.

―!Ay, Enrique, perdone usted que lo haya hecho esperar! ―apareció ella con un nuevo vestido puesto, que permitía apreciar mucho mejor sus formas: sus caderas pronunciadas, su estrecha cintura y hasta su erguido cuello, que sostenía una cabeza coronada con una hermosa cabellera negra.

―No se preocupe usted ―fue mi respuesta, sin disimular la transformación de mi rostro por la impresión recibida al contemplar aquella foto que amenazaba con diluir mis esperanzas recién nacidas.

―¿Desea usted un café? ―preguntó ella muy gentilmente.

En ese momento apareció ―como saliendo de la nada― el mismo hombre de la fotografía. Vestía un pantalón jean azul combinado con una camiseta de igual color y calzando unas botas negras tipo vaquero, que lo hacían ver más distinguido que en la fotografía. Pasaban de las 7:00 p.m.

―Buenas noches, caballero ―saludó el hombre.

―Él es Eduardo, mi esposo ―informó ella.

―Mucho gusto ―respondí, con un nudo en la garganta y sintiendo que bajo mis pies desaparecía la tierra y que me quedaba suspendido en el vacío; sin nada.

―¿Le brindo un café o una copa de vino? ―insistió ella.

―No, gracias, debo irme ahora para aprovechar que ha pasado la lluvia ―contesté, nervioso, con una rigidez en el rostro imposible de ocultar.

Después de despedirme de los dos, y sin mirarlos fijamente a los ojos ―la vergüenza se había adueñado de mí―, salí sin mirar hacia atrás, sintiendo un incómodo hormigueo en mi espalda que me duraría para siempre.