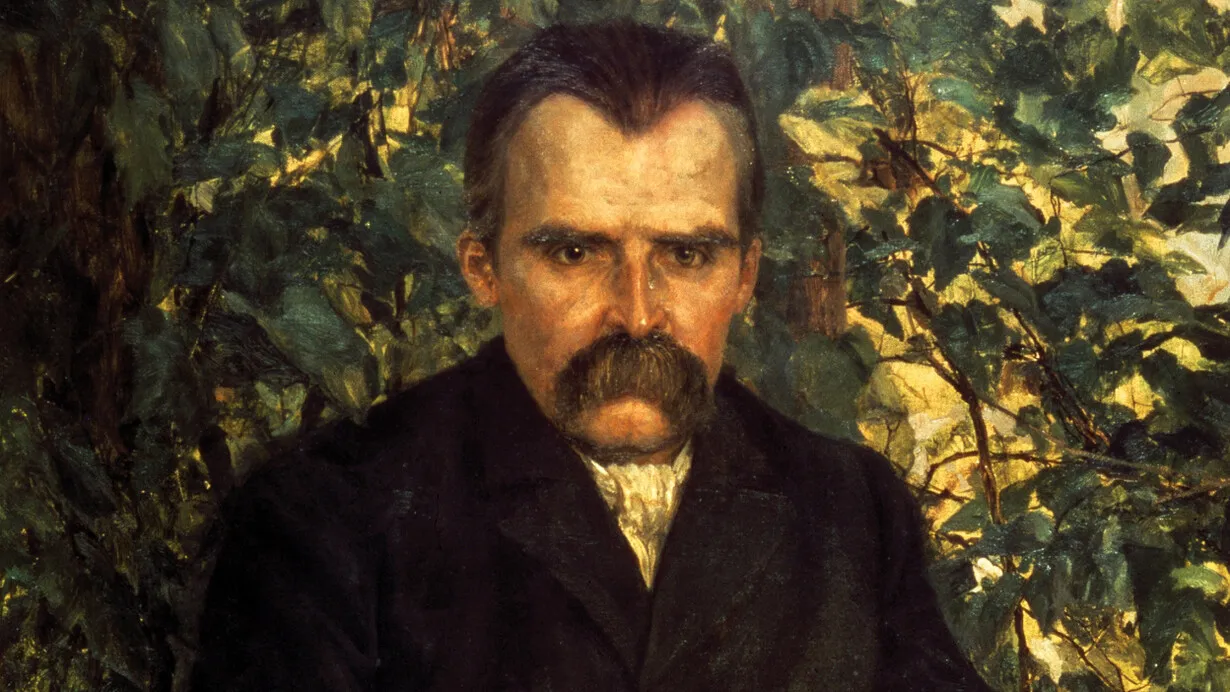

Se atribuye a Nietzsche haber absolutizado el orgullo al afirmar que quien lo pierde lo ha perdido todo y ya no tiene sentido que siga viviendo.

Es difícil pensar que el filósofo teutónico pudiera salir a matar a los inorgullosos, a los despojados de esa ilusoria condición humana que no es un don sino un artificio de la lengua y de la tradición social.

En realidad, el orgullo es prescindible, más no lo es la dignidad, que no debe ser confundida como tal, el decoro, los principios, el sentimiento que produce una ética bien llevada.

Ni siquiera la estética, tan del aprecio de nuestro medio centrado en la mirada, en lo tangible, es imprescindible.

La gente toma muy en cuenta el aspecto personal a la hora de ejercer el mal hábito de juzgar que se halla tan extendido y que deviene reprochable.

Afortunadamente, los animales, que son bastante más sabios de lo que se pudiera imaginar pues están guiados directamente por leyes y por tendencias evolutivas cuasi inequívocas, carecen de la vanidad del orgullo.

Se pudiera hablar de más de un tipo de ese artificio.

Hay el orgullo del tener cosas en la mayoría de los casos fútiles, superfluas como demostró Sócrates al ir a un mercado público y ver cuántas cosas había que él no necesitaba para vivir.

Nietzsche yerra al focalizar el orgullo como una condición sine qua non para vivir.

La sencillez, el llevar una vida natural, sin complejos siempre serán valores más apreciables que esa sensación de superioridad amenazante que no deja de ser una máscara cuando no una mascarada que cubre complejos no confesados e insuficiencias demostrables.

¿Para qué el lamentable orgullo como no sea para echarle vainas un ser humano a otro mostrando su pobreza espiritual, sus carencias, su escasa evolución, su pobre y patética visión del mundo?

Y mientras ese anatémico fallo en la persona sirve para golpear, para aplastar, para herir no para hacer más grande interiormente a nadie.

Si ese es el casi, entonces sí funciona a cabalidad, plenamente.