Hemos visto en esta serie cómo el relato novelesco, que da vida en la ficción a una infinita variedad de personajes femeninos, se convierte en fecundo campo de experimentación de teorías estéticas y de normas sobre el “deber ser”, pero, también y, sobre todo, de la función de la mujer y su lugar en la sociedad.

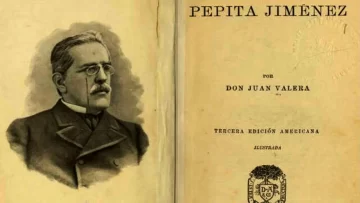

Así lo demuestra una novela canónica del español Juan Valera (1824-1905), Pepita Jiménez, publicada en 1874. Autor de una importante labor crítica (se hizo famoso su largo artículo sobre Azul, de Rubén Darío, que el poeta nicaragüense quiso que figurara como prólogo en las siguientes ediciones), Valera estaba al tanto de las corrientes literarias de moda en su tiempo y supo encontrar un equilibrio que eludía el excesivo dramatismo que el Romanticismo podía aportar, a la vez que descartaba las sórdidas representaciones del Naturalismo, que introducía en España, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán. De ello es ejemplo, precisamente, Pepita Jiménez.

Desde el idealismo platónico, Valera entendía que el arte debía servir “a la mejora espiritual del ser humano” y de ahí el tratamiento que recibe Pepita Jiménez, joven viuda quien, con sus encantos, desvía la vocación de un seminarista, hijo del hombre que, curiosamente, la pretende. Un caso como éste podía sacudir el orden social en la provincia andaluza donde transcurre la historia; pero Valera es capaz de darle una vuelta de tuerca e imprimir poesía y verdad a su prosa, para referir las estrategias de seducción de la viuda y acomodar los hechos de tal modo que ⸺lejos del Zola de La falta del abate Mouret, o del Eça de Queirós de El crimen del padre Amaro (ambas de1875, año siguiente de Pepita…), e incluso de la posterior La regenta (1885), de Leopoldo Alas⸺ evitar el escándalo de su público y lograr una narración amable.

Recurre el narrador a la técnica del “manuscrito encontrado”, y apoya su relato en una serie de cartas supuestamente recibidas a la muerte del deán de la catedral, desde un lugar que no se precisa. El relato empieza con la carta del joven seminarista Luis de Vargas, dirigida a su tío, en la que narra los pormenores del regreso a la casa de su padre y la impresión que despierta en él Pepita Jiménez. Conoce que es una joven y hermosa viuda que, debido a la estrechez económica de su familia, se había casado a los dieciséis años con su acaudalado y muy anciano tío, de quien heredó una gran fortuna.

El narrador se encarga de amortiguar las críticas que pudieran caer sobre la muchacha por tan peculiar alianza, pese al evidente interés económico que motivó su decisión. Lo que importa realmente es su convivencia de tres años con el anciano, a cuyo cuidado se entregó con fervor. La imagen que se ofrece de la protagonista, en principio pasa por la mirada del joven seminarista Luis quien, sin embargo, no ve cómo la mujer, a la que idealiza, despliega sus estrategias de seducción. Próximo a cumplir veintidós años, el joven sufre sin saberlo una melancolía y un abandono que lo alejan de su vocación inicial.

Ahora bien, el autor entiende que la imagen de Pepita debe ser contrastada para que el lector se forme una idea ajustada del personaje. Además de las cartas de Luis, Valera introduce una segunda parte, que titula “Paralipómenos”, apéndices, y anotaciones complementarias al relato. En ellos se da cuenta de la intriga amorosa, de los modos de Pepita y del papel de Antoñona, su servidora y confidente, así como la visión deán, a quien la joven confiesa sus dilemas amorosos. También se le ofrece al lector la perspectiva de las gentes del pueblo, las habladurías que atentan contra el honor de la joven. Todo acaba resolviéndose al modo tradicional, con un duelo en el que el enamorado lucha contra el maledicente que pone en entredicho el honor de su amada y con la esperada boda.

Importan, a la postre, las ideas de Valera sobre la novela que, a su juicio, solo debe ofrecer un final feliz. También su concepción de la sociedad como un cuerpo donde tienen acomodo tanto el deber ser como el parecer, y donde la honradez de la mujer se impone por encima de los códigos de la sociedad, cuyo orden se sostiene gracias al arte las sutilezas y las medias verdades. Destacan los paralelismos entre la entrega a una vocación religiosa y el matrimonio, pues la conclusión será que: “El hombre puede servir a Dios en todos los estados y condiciones”.