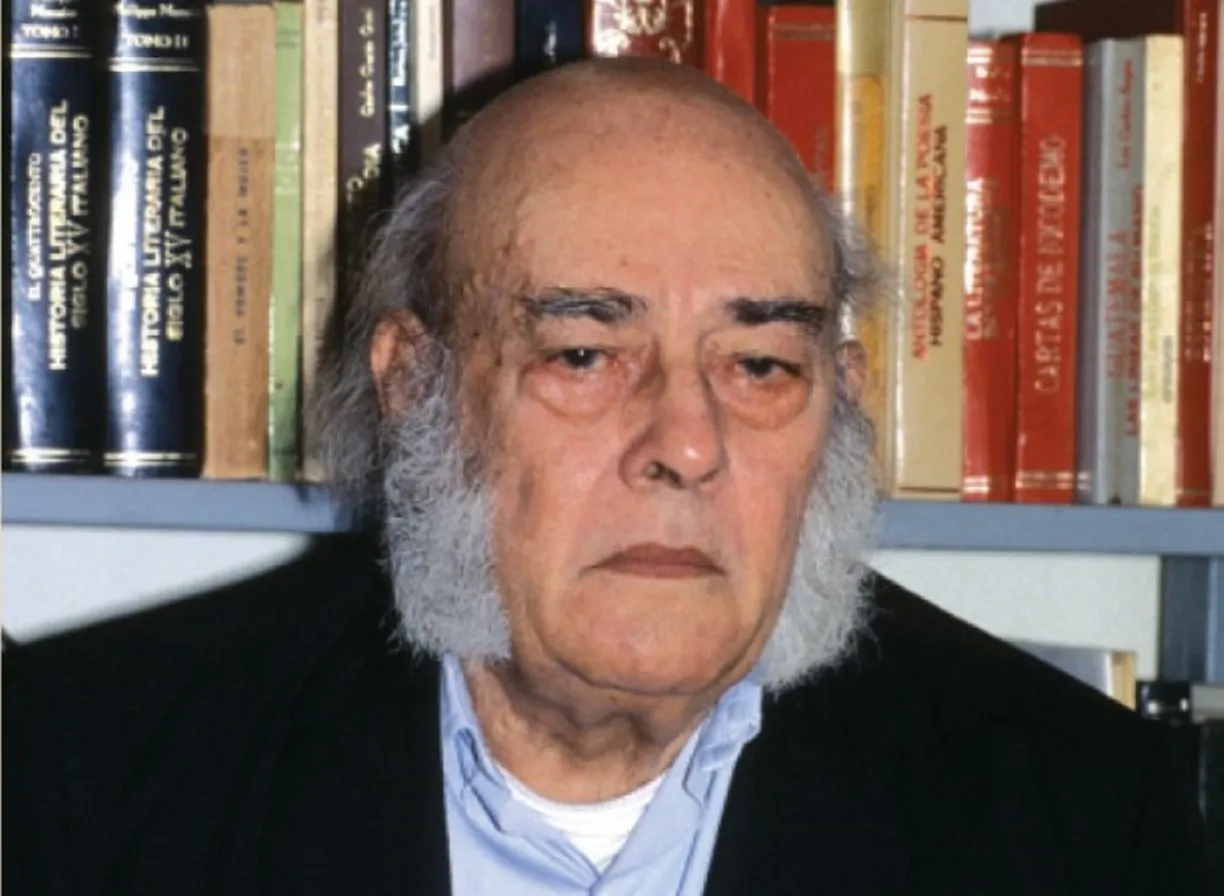

A Antonio Fernández Spencer (1924-1995) lo visité una sola vez a su casa, y fue pocos meses antes de su muerte. Sin embargo, compartí con él en la Cafetería el Conde y en otros lugares de la ciudad, entre 1990 y 1995, además de que hablábamos con frecuencia por teléfono, en largas conversaciones, siempre sobre literatura, libros y autores. Recuerdo que, la ocasión que lo visité, me dio una lección de poesía latina, y me regaló una edición de su Poesía Completa, tras varios intentos de olvido, al pedido mío. Me dijo, en alta voz, subido en un estante de su biblioteca: “Basilio, ya la conseguí. Mírala!”. Me llené de emoción y satisfacción al tenerla en mis manos para devorarla con ojos de fruición. Le pedí me la dedicara. Lo hizo, pero no le puso la fecha: se negó. Insistí, y me dijo: “Para qué: mejor así”. Yo, en cambio, sí se la puse –como hago con todo libro que llevo a mi casa. Parece que fue un maleficio o una dicha, o era una superstición cabalística de poeta, pues murió meses después. Si me hubiera demorado más, no consigo su obra poética ni su firma. Me instó, esa vez, leer a Ennio, Catulo, Ovidio, Virgilio, Marcial y Horacio, sus poetas latinos preferidos.

Así se inició entre ambos –el discípulo y el maestro– una efímera y hechizante relación amistosa, que se prolongaba en la conversación telefónica y en los encuentros casuales. Oírlo hablar era asistir a un ágora de sabiduría, a un manantial de conocimientos: era una experiencia deliciosa de aprendizaje. Pero ese diálogo productivo y enriquecedor con el maestro duró muy poco: apenas cinco años. Lo interrumpió su muerte a los 72 años, la misma noche en que debía recibir el anhelado, justo y esperado Premio Nacional de Literatura, de la Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura. La muerte le jugó la peor jugada de ajedrez. Incluso, el anuncio del acto de premiación, salió el mismo día de su deceso, en la prensa, incluyendo la invitación. Pareció como si los dioses trágicos griegos se hubieran interpuesto, o como si la espada de Damocles hubiera caído sobre su cuerpo. El Premio que tanto deseó y mereció, no lo pudo recibir en vida y en salud. “Me van a dejar morir sin dármelo, parece”—solía exclamar.

Oírlo hablar, exponer o dictar una conferencia era asistir a beber a un manantial de cultura, cuya paideia sabía postular, con claridad, fervor y didactismo.

Recuerdo que el día que subía yo las escalinatas de la clínica, donde estaba recluido, muy grave, bajaban, Manuel Rueda y Lupo Hernández Rueda. Pude hablar con Spencer, en su lecho, yo con bata azul, y, desde cierta distancia (ya que estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos), solo escuché su voz muy baja y nerviosa decirme. “No puedo hablar”. Así que me marché rápido, con la esperanza –como lo dictan las leyes del optimismo– de seguir el hilo de una conversación infinita, fuera de los muros académicos, y siempre con la fe de la recuperación de su salud. Fernández Spencer quizás aprendió, al leer a los griegos –sus lejanos maestros–, a practicar el arte de la conversación y a tener discipulados, auditorios y escuchas más jóvenes, a fin de garantizar el relevo generacional y la permanencia de sus ideas y de su legado. Parecía un eterno maestro, generoso, en el sentido de darlo todo, de vaciar su cabeza y su mente de todas sus ideas, experiencias y conocimientos, como si se fuera a morir y temiera llevarse su tesoro de sabiduría. Y por eso se apuraba en vaciar su mente en sus interlocutores y discipulados. Otros no dirán ni pensarán lo mismo que yo –que lo conocieron en otra época–, pero en la época que lo conocí, era otro: había cambiado, según algunos colegas y amigos. La vida, el país, la madurez, los zigzags políticos e ideológicos, su condición humana, marcaron su trayectoria intelectual y dejaron una estela de recelo hacia su persona y su personalidad, que aún permanece, pese a su enorme dimensión intelectual y humanística. Es decir, a su formación cultural, académica y filosófica, y a su talante de temible y lúcido polemista.

Era un espléndido e infatigable conversador de café o al aire libre, como en la época antigua helenística lo fueron Sócrates o Epicuro (con su escuela en un jardín) o los filósofos peripatéticos, que enseñaban caminando. Quizá nuestro Spencer quería trascender la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, y asumir una versión moderna de enseñar amenamente al margen de un sistema o un método. Llegó a la convicción de divertirse enseñando, no en las aulas, sino en las calles y los cafés, como una forma de reivindicar el ideal clásico griego, no sin elegancia, vehemencia, persuasión y énfasis. Sí, era enfático siempre: apasionado con el conocimiento y polemista como buen heredero de los paradigmas intelectuales del siglo XX, pero del ala derecha y conservadora.

Spencer, como le decíamos (sus coetáneos le decían Antonio), solía ponerles a los libros de su biblioteca la firma: “A. Fernández S., y debajo la fecha, con el mes en número romano. Lo sé, ya que, tras su muerte, compré varios de sus libros en El Conde (nadie sabe o supo cómo llegaron hasta ahí). Él tenía la costumbre –o manía– de escribirles notas y comentarios en los márgenes de sus libros: hacía correcciones a los autores, y hasta escribía poemas, o dejaba, dentro de sus páginas, papeles con poemas de su autoría o esbozos de ensayos (y que conservo como un tesoro). Así eran su taller de escritura y sus métodos de trabajo –y de ahí que se extraviaran no pocos textos. Es decir, no tenía conciencia del valor de su intelecto ni de sus escritos. De modo que nunca tendremos, por así decirlo, sus Obras Completas. Es decir: sería una utopía lograrlo, pese a que su amigo y albacea, Cándido Gerón –junto a Andrés Blanco–, acaba de editarlas para el Archivo General de la Nación (AGN), en 8 tomos. Realmente, Spencer, hasta estas ediciones, era un autor casi anónimo, cuya obra –o el grueso de ella—es póstuma. Y es una lástima que, en vida, no pudiera disfrutar de la publicación, circulación y difusión de sus libros, cuyas páginas estaban dispersas en revistas, periódicos y cartas a amigos y colegas. De modo que, gracias a Gerón, Blanco Díaz y a Roberto Cassá, hoy podemos –los amigos y admiradores de Fernández Spencer–, leer con fruición y delectación, buena parte de su obra inédita, que comprende facetas hasta desconocidas, como el cultivo del aforismo. Pero, además, máximas y fragmentos, cuentos y artículos, ensayos y entrevistas, género este último que practicó con lucidez y profundidad, y donde brillan sus ideas y cultura filosófica (donde destaco la extensa entrevista con Plinio Chahín, también recuperada por Gerón).

A Spencer lo conocí cuando él era ya viejo, pero con un espíritu juvenil, dicharachero, pícaro y locuaz. Se sentía a gusto hablando con jóvenes (como era mi caso), con una inusual humildad, y con la ansiedad del que quiere ser escuchado. Lo oí disertar en la UASD, dar charlas o leer sus poemas en el Hostal Nicolas de Ovando, en las tertulias Noche en Grande con la Poesía –que animaba Joel Almonó, a principios de los años 90. O dictar una conferencia magistral sobre las humanidades en el hotel Sheraton, la noche de un homenaje que se le hizo. No olvido que, con una copa de vino en una mano, sentenció, de modo lapidario, la frase: “Hay que beber, pues si la muerte llega, ¡se aleja, se aleja!”. Era, en ese sentido, un hijo tardío y putativo de Baudelaire, y su oda al vino. Es decir, era la encarnación del poeta maldito y del intelectual bohemio, aptitud que entraba en discordia y contradicción con una sociedad pacata, conservadora y tradicional, como la dominicana de la época.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, Fernández Spencer se va a España a estudiar un doctorado en filología hispánica, donde adquiere esa cultura filosófica y humanística con que deslumbraba –y con la que infundía temor. Era un polemista temible y un intelectual que, lamentablemente, no escribió una obra extensa, a la altura de su cultura –y que, ahora, de manera póstuma, podemos leer, aquilatar, apreciar y valorar en su justa dimensión intelectual, filosófica y estética.

Antonio Fernández Spencer dejó una impronta en la España franquista, al ser el primer poeta hispanoamericano, en obtener el prestigioso Premio de Poesía Adonáis, con su libro Bajo la luz del día, en 1952. Y, en 1964, volvió a obtener otro galardón de poesía, en España: el Premio Leopoldo Panero, por su poemario Diario del mundo. Siempre nos contaba, de su estadía madrileña, que, en una ocasión, fue a una conferencia de José Ortega y Gasset, y que, al hacerle una pregunta a su admirado y lejano maestro, tembló. Decía con énfasis, y no sin orgullo: “Temblé, temblé!”.

Hombre de gran cultura clásica, que leía a los clásicos grecolatinos de poesía y filosofía, con suprema veneración, como también a los poetas del Siglo de Oro español, de modo celebratorio. Su ámbito cultural y de conversación diaria siempre giraba en torno a la literatura y la filosofía, los dos manantiales de donde bebió su intelecto. Fundador de la colección editorial Arquero, en 1960, entre cuyos discípulos y autores que publicaron bajo ese sello, estaban Marcio Veloz Maggiolo y Carlos Esteban Deive. Justo en esa colección publicaría su libro A orillas del filosofar (1960), en el que reúne un conjunto de textos de naturaleza filosófica, innovadores para la época. En el mismo, Spencer se adentra en temas y cuestiones de hondo calado clásico: que van desde los trágicos griegos hasta Pascal, Leibniz, Ortega, Vives o Unamuno. Son pues meditaciones propias ya de un filósofo maduro, que profundiza en los grandes problemas del pensamiento filosófico, la religión, Dios, la ciencia, la poesía, el tiempo, la memoria y la metafísica. Igualmente, el espíritu creador, la dignidad humana, el conocimiento filosófico, la verdad, el alma, los valores, la historia y la libertad. En fin, como se ve, Spencer, en este texto, navega y reflexiona sobre temas complejos de la tradición filosófica; al igual que María Zambrano, ahonda en las relaciones entre poesía y filosofía como formas del conocimiento y su dialéctica, en su pugna de primacía y de atracción y repulsión.

Aunado a su liderazgo teórico como integrante del grupo La Poesía Sorprendida, con una amplia obra poética, Spencer brilló además como un gran crítico literario y de artes, y ensayista, en virtud de su cultura filológica, filosófica y literaria, como lo revela en su obra Caminando por la literatura hispánica (1964), un manojo de ensayos sobre obras y autores hispanoamericanos y dominicanos. Sin embargo, parte de su obra, como conocedor y estudioso de la literatura está dispersa, en conferencias inéditas, cartas perdidas, notas extraviadas, y en periódicos, pese al titánico esfuerzo realizado por Cándido Gerón y Andrés Blanco. Y Carlos Ardavín, quien ha hecho una edición crítica sobre su obra para Ediciones Cielonaranja, de Miguel de Mena –donde tuve el honor de colaborar con un artículo –del cual este es una ampliación.

Su última columna periodística fue El gallo y la veleta, en el diario El Siglo —y que podemos leer gracias a la recopilación y edición que hiciera –reitero– Carlos Ardavín, en 2017, bajo el sello editorial Cielonaranja.

En el año 2022, se conmemoró el centenario del nacimiento de Fernández Spencer, quien naciera en 1922, igual que su compañero generacional Mariano Lebrón Saviñón. En la Semana Internacional de la Poesía, realizamos dos coloquios (en uno de ellos tuve la ocasión de exponer) sobre su obra poética y la Feria Internacional del Libro, hizo otro tanto. Sin embargo, no se le dedicó la Feria del Libro ni ningún otro evento, a tan ilustre figura del parnaso de las letras nacionales y del mundo intelectual contemporáneo del país. Sus aportes y lugar en la tradición intelectual y literaria dominicanas ameritan una reivindicación y un acto de justicia, y aun un resarcimiento, no su a persona (que fue polémica y controversial), sino a su obra literaria.