Se puede decir, y con razón, que la oratoria de la primera parte del siglo XX (1900/1950) asimiló el registro retórico e interpretativo de la oratoria del período republicano orador de la segunda parte del siglo XX, un tratamiento vocal e histórico adecuado a la situación político-social del país, pedía un ritmo de habla y un tipo de elocuencia en la cual se hiciera énfasis en la interpretación viva de la problemática histórica y social.

La visión del orador moderno dominicano tuvo su modelo en las obras de Demóstenes, Cicerón, Séneca, Quintiliano, San Agustín y la oratoria política e ilustrada de los enciclopedistas franceses.

Aunque influida por modelos e influencias provenientes del humanismo clásico, la oratoria patriótica, política, histórica, sagrada y forense dominicana, se propuso instruir, informar y educar desde el espacio público que demandaba en el siglo XX y aún hoy una información y un contenido elocuente, personificado y presente en todos los momentos de la vida pública.

Parece ser que la oratoria que se empezó a gestar en las dos primeras décadas del siglo XX tuvo a su cargo cierta responsabilidad histórica, interpretaciones públicas de las primeras décadas del siglo XX. Oradores como Juan Bautista Vicini, Francisco J. Peynado, Federico Velásquez, Américo Lugo, Manuel Arturo Peña Batlle, Guido Despradel y Batista y otros, cultivaron el llamado discurso político de corte nacionalista que implicó, en aquel momento, una oratoria jurídica, política y burocrática de corte elitista.

La interpretación de lo real y lo social imponía en esta etapa, llamada liberal, una elocuencia y un tipo de persuasión que, en el plano de la dicción, estructura y lenguaje requería de elementos reconocidos como clásicos en la oratoria occidental. Se insiste en el contenido de la pieza oratoria; en la forma interpretativa; en el orden de las ideas expuestas, en la coherencia de la pieza, en el mensaje básicamente educativo de dicha pieza, en el receptor de la misma y en el contexto mismo de producción.

Crear e interpretar una pieza oratoria entre 1930 y 1961 requería, no solamente de los elementos académicos y clásicos de la declamación pública, sino, además, del tratamiento histórico-político de un determinado tema que imperó en este período.

Se sabe por referencia literaria y política que la oratoria trujillista se afirmó en la elocuencia brillante y grandilocuente, así como en la coerción y persuasión autoritaria de los responsables del foro político, tanto en el plano del contexto nacional, como en el plano trascendente del contexto internacional.

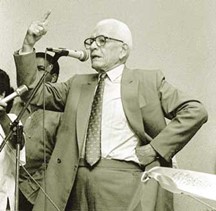

La influencia de la oratoria del período trujillista se hizo notoria en el llamado discurso oficial e institucional de la postdictadura, con oradores como Joaquín Balaguer, quien brilló con su lengua sonora y rítmica. cultivó el mismo modelo retórico para encauzar lo político hacia una pretendida crítica democrática a los gobiernos que se sucedieron hasta 1965.

Otro tipo de oratoria política y democrática empieza a gestarse a partir de 1961 con la caída del régimen de Trujillo. El estilo de esta oratoria se alejaba de los modelos absorbentes, biográficos y exaltantes de la figura como lo hizo la oratoria anterior. El orador retrataba los valores de la figura pública.

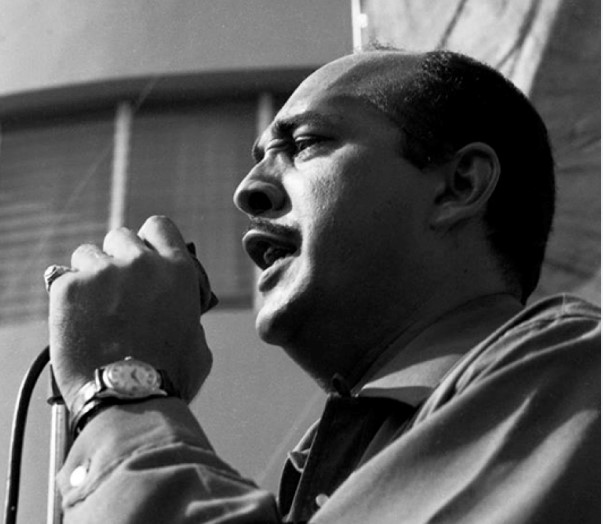

Juan Emilio Bosch Gaviño. (La Vega, 30 de junio de 1909-Santo Domingo, 1 de noviembre de 2001)

Oradores como Juan Bosch, Manuel Aurelio Tavárez Justo y José Francisco Peña Gómez, crearon la llamada oratoria democrática, que a veces fue denominada oratoria insurreccional utilizada en período al levantamiento de 1965, e incluso posterior a dicho levantamiento.

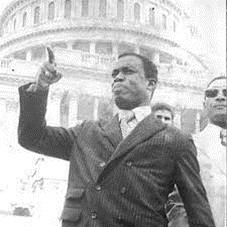

José Francisco Antonio Peña Gómez. (Esperanza, Valverde, 6 de marzo de 1937 – 10 de mayo de 1998)

Empieza a surgir desde 1966, la oratoria de los grupos provenientes de la izquierda y de los llamados núcleos o partidos comunistas, de suerte que, se podría hablar de una oratoria de tendencia izquierdista y revolucionaria en el período temporal de 1967 a 1978.

Así las cosas, la oratoria dominicana moderna se fundamenta en las siguientes características:

- Compromiso responsable del orador.

- Focalización del contenido oratorio.

- Fluidez y dinamismo en la interpretación.

- Utilización de la lógica de argumentos en la pieza oratoria.

- Ruptura con la interpretación clásica de la pieza oratoria.

- Puntualización de los focos de interés de dicho discurso.

- Fijación de la forma declamatoria y declaratoria.

- Utilización de la retórica política y económica sujeta al tratamiento analítico del tema en función.

- Justificación pública del orador ante la sociedad civil.

- Democratización de la palabra pública.

- Direccionalidad de la interpretación.

Estas características discursivas conforman también la oratoria dominicana de los últimos veinte años del Siglo XX y aún en el Siglo XX.

En el contexto de la evolución literaria dominicana, la oratoria ha constituido manifestaciones públicas conceptualizadas en la política, la historia, el derecho, la diplomacia y otros dominios, donde el campo operativo de los actos de habla se ha hecho presente desde las formas de la alocución vocal-oral.

Esto ha hecho posible que en el país circulen algunas antologías de la oratoria y los oradores dominicanos (Véase, por ejemplo, Emilio Rodríguez Demorizi: “Discursos Históricos y Literarios”; Julio Jaime Julia: “Antología de Grandes Oradores Dominicanos”, Volúmenes 1 y 2 y otras menos importantes.

Como arte y como acción pública, la oratoria dominicana ha servido como medio de toda índole en la sociedad actual. El tipo de enunciación oral y escrita que apoya la oratoria se sumerge en la sociedad entendida y extendida como medio y modo de realización ilocucionaria y perlocucionaria en el sentido de la construcción de actos verbales expresivos o actos de habla lingüísticos.

La principal función de la oratoria o del orador es la de comunicar en contexto sobre la base de acuerdos y funciones ideológicas y verbales.

Estos acuerdos se producen desde el punto de vista de la lengua y el discurso, entre el orador o locutor activo y el receptor o locutor oyente pasivo. Estas instancias confirman la calidad, efectividad y significación problemática del discurso.

En efecto, la visión que se tiene acerca del producto verbal insertado como partición sintáctica en el marco de la oratoria, supone un argumento y análisis de la idea de base y un final o cierre conclusivo indicador de un determinado resultado temático y comunicativo.

Compartir esta nota